10回以上の引っ越しの中で、60年間以上、持ち付けているもの ― 京都元祖『眠眠』とその社長秘書・中井さんの絵(Spotifyポッドキャスト付き)) 2025年07月11日

10回以上の引っ越しの中で、60年間以上、持ち付けているもの ― 京都元祖『眠眠』とその社長秘書・中井さんの絵(Spotifyポッドキャスト付き)) 2025年07月11日

◎京都元祖『眠眠』とその社長秘書・中井さんの絵

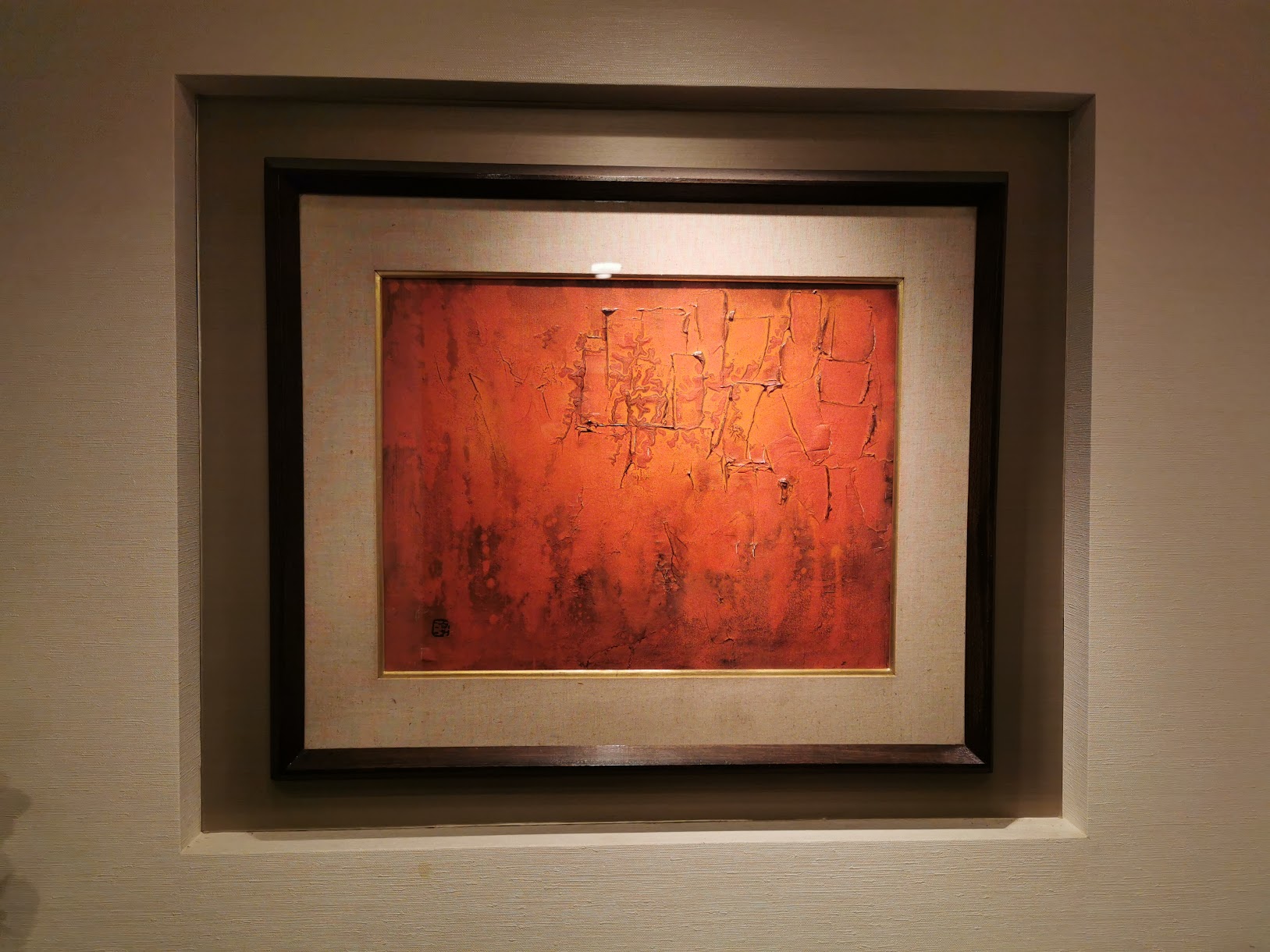

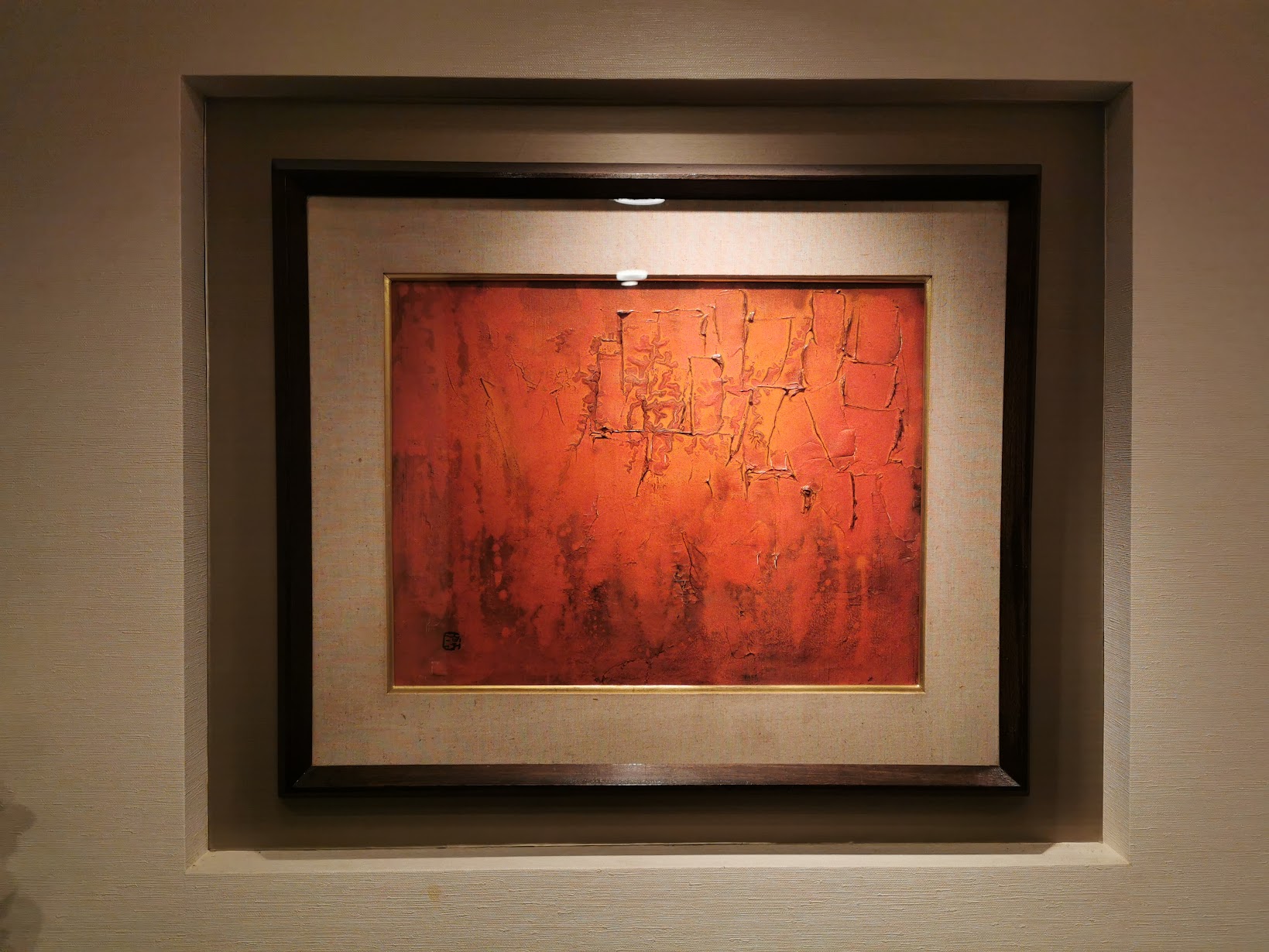

この拙宅の玄関にある絵(2015年60歳になる秋に終の棲家に引っ越して以降)は、私の伝記自体みたいなものなので、その経緯を〝遺書〟として書いておきましょう。

と言っても大した意味はない。単純に、たぶん私の今の自宅にあるもののなかで、一番長く私が持ち続けている物だということだ。家内と会ったのが中学一年だから、この絵はそれより2年先にあっているということ。長い!

特に大事にしたいと思っていたわけでもなく、気づいたらなんとなくまだ持っていたという感じで。私が小学4年生前後の10歳くらいの時に手を入れたものだから、考えてみれば、もう57年間も経ったことになる。

家内の服や持ち物は、家内が寝たきりになって、入院中に無断ですべて捨てまくったのに(息子が「それも捨てるの?」みたいな顔して横で心配していたが)。だから、57年も持ち続けているというのは、私の意志を超えているのだと思う。家内との付き合いも55年経つが、それよりこの絵の方が上を行くわけだ。

私の父親は中学校の社会の教員だったが、たまたま担任として持ったクラスの〝非行少年〟の再生に強い関心を持ち始め、保護司や篤志面接委員を37才で拝命して、私の自宅にはいつも4~5人くらいの、委託補導(少年院に入れるかどうかを委託補導の様子を見て決める、と裁判官が判断した場合の処置)の少年・少女がいた。私にとってはお兄さんやお姉さんたちだったが。一緒に生活していたのである。

三ヶ月間くらいごとにその少年たちは巣立っていき、父が46才で亡くなるまでには(直前まで父はその少年たちの指導に奔走していたが)、60人くらいのお兄さん、お姉さんと、私の家族は(家族のようにして)過ごしたことになる。

その少年たちの就職先の受け入れ先に協力を買って出てくれたのが、当時の大衆中華店『珉珉』(京都)だった。

まだ『王将』の存在しない、『王将』がモデルにした『珉珉』だった。いくつも京都市内に店舗を持ち、私たち家族も二ヶ月に一度くらいは四条大宮の『珉珉』を利用させていただいていたが、なぜか、そこはいつもただで食べていたのが不思議な感じだった。父はお金を払おうとするのだが、受け取ってもらえない。子供心に不思議だなぁと思っていた。

しかし『珉珉』の餃子は『王将』どころではなくおいしい(デリダの初来日の京都滞在のときには、日本料理にデリダがこだわったので、彼を京都日仏会館に見送った後では、いつも京都河原町の『珉珉』で餃子を食べるのが楽しみだった)。

兎にも角にも『珉珉』の餃子は、皮がとても薄いのが特徴だった。ジンギスカンやレバーの唐揚げもとてもおいしかったのを今でも覚えている。『珉珉』の餃子、ジンギスカン、レバーの唐揚げなしには、『王将』は存在しえなかったと思う。ヒルトン東京の王朝との今の付き合いも半世紀前のここが原点なのかも。ここだけの話だが、王朝の餃子より『珉珉』の餃子の方が絶対おいしい。

ある日、父が、『珉珉』の社長の自宅に呼ばれた、とか言って、伏見の山、一山全体を自宅にされている社長が主催されるミンミン祭りに家族みんなで参加した。

社長は「女社長」(さすがに名前は忘れたが、父も、「珉珉の社長」としか呼んでいなかったのだから仕方ない)で旦那様は画家だった。

ミンミン祭りには、芸能人や関係者がたくさん来られていたが(そりゃ小さい山全体がたくさんの桜の花咲く庭になっているので、100人以上来てもどうと言うこともない大邸宅だった)、私が社長に会ったのは、その時が初めてだった。※この「女社長」は、今の社長で言えば、栄陽子留学研究所の栄陽子女史にすべてが似ている。

会った途端に、その「女社長」が私に言ったのが、「あら、芦田先生の息子さん、なんでもいいから、このうちにあるものあげるわ、何が欲しい?」と。

小学四年生の私はそんな初対面にびっくりしたが、目の前の壁に飾ってある絵が、とても気になっていたので、思わず「これがいい」と言ってしまった。

「何を言うのよ、ヒロナオ」と母にすぐに怒られたが、社長はそんなことお構いなしに、「あら、これ気に入ったの。これ、私の秘書の中井の絵よ。ちょっと待ってね、中井呼ぶから」と。

社長の名前は忘れたが、秘書の中井さん(この絵の作家)だけはそのときから私の頭の中に刻まれた。「なかいくーん、ちょっと来てー」と大きな声で社長は〝中井くん〟を呼んだ。

ひょろ長い、餃子の『珉珉』にはとても似合わないエリートふうの中井さんともそのときが初対面。加藤和彦(元フォーククルセダーズ)みたいな風貌だったと思うが、全く覚えていない。中井さんは社長の、画家であるご主人の書生さんでもあったのだ。

社長は、いきなりその〝中井くん〟を私たちの前に呼び出して、「芦田先生の息子さんが、あなたの絵が欲しいって。これ、息子さんのところへ送ってあげて」と。

私はドキドキしたが、たしか中井さんは一瞬、間があって、「わかりました」と。小学四年生の私は、ほんとですか、とも言わずに、ありがとうとも言わずに黙っていたような気がする。母がさんざん謝っていたような気がする。父は何も言わず笑っていた(と思う)。

その絵が、今の自宅の玄関にあるこれだ。その後、京都の実家から東京へ大学進学と共に上京。東京の最初は、親戚の家の一間の間借り(東京・中野)の引っ越しだったが、そのときもなぜかこの絵を持って出たのだった。その中野の生活から、今の品川の拙宅まで8回も引っ越ししているが、ずっと持ち運んだことになる。しまったままになっているときもあった。

今の自宅を終の棲家と決めたときには、なぜかこの絵のしっかりした居場所を確保してやろうと決意し、玄関の壁を額縁に合わせてくりぬき、額縁の焦げ茶と合う背景色(ほぼ黄金色)のダイノックシート(金属感を出すために壁紙ではなくダイノックシート)を貼り付け、この写真の通りの体裁となった。額の焦げ茶と金色の(黄金色)の配色は割と簡単に決めることができたが、額とくりぬきエリアとの隙間具合(くり抜きの深さ)は考えに考え抜いて、この割合になった。まあ80点は取れているかと。※くりぬいたと書いたが、実際には玄関が狭くなるのを覚悟してまで、壁を厚くしたのだが。

絵をよく見ると左下に「淳」と書き込まれているから、この絵の作家、中井さんは、中井淳というのだろう。ただし淳の後に何か続くのかもしれないし、中井も仲居、中居かもしれない。しかし、なぜか詮索する気も起こらない。ずっーと、家族の時代からも東京に出てからも一緒にここまでいただけで、私は満足している。中井さんと会えれば会いたいと思うが、生きておられても80才は優に超えておられると思うし。会えたとしても、「渾身の作品をただで勝手に持って行きやがって」と怒られそうだし。

というのが、この絵なのです。ウクライナとコロナの世界史の中で、桜芽吹く御殿山の日曜日のお昼間近に記しておきます。額縁含めて、私が最初に見たままの絵です。ウォールウオッシャーライトまで設置して特等席を与えた絵です。ひょっとしたら、この絵は、私のコンピテンシーそのものかもしれない。そんなものがあるとしたらのことだが。

※写真はその「中井」さんの絵なのだが、物理学者の野尻美保子先生が、私の記事をみて検索してサーチしていただいて、「中井淳二」さんの作品だと50年ぶりにわかりました。中井淳二インタビュー記事を、見付けていただきました。野尻先生、有り難うございました。中井さんからいただいて60年、未だに去年か今年にでも買ったかのように新鮮に輝いて私には見えます。額縁も当時のまま。

この記事へのトラックバックURL:

http://www.ashida.info/blog/mt-tb.cgi/1411