【本文版】シラバスとは何か ― コマシラバスはなぜ必要なのか(ver.750.0) 2019年05月15日

【本文版】シラバスとは何か ― コマシラバスはなぜ必要なのか(ver.750.0) 2019年05月15日

シラバスとは何か ― コマシラバスはなぜ必要なのか

※なお、この論考は、他の論考も含めて『シラバス論 ― 大学教育と職業教育と』(仮題)として2019年11月に刊行決定(その他に人物入試批判、キャリア教育論などの原稿を併載)。このシラバス論だけで120,355文字(昔風の言い方をすると400字詰め原稿用紙で約300枚)ありますが、途中で投げずにしっかり最後まで読んでください。教育関係者以外にも役立つはず。

なお、この記事は120,000字を超えたところでブログサーバーの一記事容量制限を超えた模様でアップできなくなりました。もう増補分は実際出版される11月までお待ちください、と断念しかけましたが、折角700バージョンを超える加筆にあきもせず期待していただいた読者のために、【本文】と【註】を分けて掲載することにしました。両者に【註】の通し番号を打ち照合できるようにしています。その形で両者とも出版まで加筆し続けようと思います。よろしくお願いします。→「にほんブログ村」大学カテゴリーランキング

(1)1991年「大綱化」以降のシラバス

1-1 シラバス詳細化の契機 ― カリキュラム自由化と引き換えの大学特色の形成

1-2 カリキュラムの反対語としての講座制 ― 大学におけるカリキュラム形成の阻害要因

(2)「概念」型シラバスと「時間」型シラバスと

2-1 授業概要が授業回毎に詳細化する意義 ― 概念のインカネーションとしてのコマシラバス

2-2 教育=学習の「ペースメーカー」としてのコマシラバス

2-3 コマシラバスと授業時間の設計 ― 教科書と教材との違い

2-4 コマシラバスの具体的な構造例 ― 「細目レベル」表示のあるシラバス

2-5 パワーポイントプレゼンはなぜ教育的ではないのか

2-6 受講前・受講後フォローとしてのコマシラバス

2-7 「見る」シラバスから「使う」シラバスへ ― メタ教材(教材参照体系)としてのコマシラバス

2-8 コマシラバスの詳細化は、授業をマニュアル化することではない

2-9 〈カリキュラム〉の必要性 ― 科目の上下左右の接合性が問われる「多様な学生」の時代

2-9-1 コマ授業の積み上げとしての単位制科目

2-9-2 小テストでは問えない科目の〈全体〉

2-9-3 コマシラバスを書くことがカリキュラム(科目間接合)リテラシーの基本

(3)教員は授業機械か? ― 教育と研究の接点としてのコマシラバス

3-1 コマの成果、科目の成果を積み上げること

3-2 長い時間をかける教育としての大学教育とシラバス

3-3 「できる」評価=「行動目標」評価における行動主義(behaviorism)

(4)期末試験(履修判定試験)とシラバス ― シラバス体系の一部としてのアセスメントポリシー

4-1 履修判定指標の必要性

4-2 「アセスメントポリシー」は「観点別評価」では代替できない

4-3 シラバスアンケートの実施

(5)「コマシラバス」という言葉と10年後のシラバス論

5-1 自己管理のためのコマシラバス

5-2 生涯学習的なコマシラバス

5-3 〝後がない〟社会人教育の緊密感

5-4 「アクティブな」授業評価者としての学生の育成

5-5 最もリアルな授業評価としての学生模擬試験作成

5-6 〝できる〟評価の解像度再論

5-7 10年後のコマシラバス論 ― 試験センターの創設と科目数の削減

5-7-1 第三者試験を実施すること以外にはシラバス記載の凸凹は防げない

5-7-2 科目数の削減 ― 5年後にできること

(6)終わりに代えて ― 新しい人材像とシラバスとカリキュラムと

6-1ハイパーメリトクラシーと大学の「機能別分化」論の隘路

6-2 カリキュラムの文化性こそが格差社会を相対化する

※本文中、(●)などの表記が見られる場合は、その前に来る言葉の傍点ルビや読みがなルビを意味している。●が一個だと前の文字一つのルビ、●●と2個だと前の文字二つのルビなどを意味する。 →「にほんブログ村」大学カテゴリーランキング

---------------------------------------------

⚫文献表(学術論文でもないのでざっくりと読者の便宜のために挙げておきます)

(1) 1991年「大綱化」以降のシラバス

中曽根臨教審第一次答申(「個性重視の原則」)、1985年

天野郁夫『大学改革を問い直す』慶應義塾出版会、2013年

潮木守一『大学再生の具体像(第2版)』東信堂、2013年

佐藤学「教養教育と専門家教育の接合」東京大学教養部第1回FD講演会、2004年

カント『諸学部の争い』岩波版カント全集18巻、2002年(1798年)

デリダ『条件なき大学』月曜社、2008年

シェリング『学問論』岩波文庫、1975年

デリダ『他者の言語』法政大学出版局、1989年

デリダ『哲学への権利(二)』みすず書房、2015年

クルツィウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』みすず書房、1971年

リオタール『熱狂』法政大学出版局、1990年

ビル・レディングズ『廃墟の中の大学』法政大学出版局、2000年

ミシェル・フーコー『ミシェル・フーコー講義集成(12)』筑摩書房、2010年

栄陽子『ハーバード大学はどんな学生を望んでいるのか?』ワニブックス、2014年

苅谷剛彦『アメリカの大学・ニッポンの大学』玉川大学出版部、1992年

垂見裕子(「家庭背景による学力格差 ― PISA調査の分析から」日本教育社会学会大会発表要旨集録、2009年

中澤渉『日本の公教育』中公新書、2018年

クリストフ・シャルル&ジャック・ヴェルジェ『大学の歴史』白水社、2009年

吉見俊哉『大学とは何か』岩波新書、2011年

マーチン・トロウ『高度情報社会における大学』玉川大学出版部、2000年

吉川徹『学歴分断社会』ちくま新書、2009年

古市憲寿『希望難民ご一行様』光文社新書、2011年

本田由紀『若者と仕事』東京大学出版会、2005年

天野郁夫『日本の高等教育システム』東京大学出版会、2003年

濱中義隆『大衆化する大学』岩波書店、2013年

蓮実重彦『私が大学について知っている二、三の事柄』東京大学出版会、2001年

天野郁夫『大学の誕生』中公新書、2009年

天野郁夫『帝国大学』中公新書、2017年

立花隆『天皇と東大』文藝春秋、2005年

潮木守一『ドイツの大学』講談社学術文庫、1992年

内田樹『タルムード四講話』国文社、1987年

金子元久『大学の教育力』岩波新書、2007年

苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』中公新書、1995年

中教審「大学のガバナンス改革の推進について」、2014年

中教審「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」、1971年

天野郁夫『大学改革を問い直す』慶應義塾出版会、2013年

ヘーゲル『法の哲学(1)』中公クラシックブックス、2001年(1820年)

ドゥルーズ『哲学とは何か』河出書房新社、1997年

(2)「概念」型シラバスと「時間」型シラバスと

コルバン・クルティーヌ・ヴィガレロ監修『身体の歴史』藤原書店、2010年

中島英博編著『授業設計』玉川大学出版部、2016年

佐藤浩章編著『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部、2010年

鈴木克明『教材設計マニュアル』北大路書房、2002年

内田樹『街場の大学論』角川文庫、2007年

内田樹『先生はえらい』筑摩プリマー新書、2005年

苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』有信堂、2001年

苅谷剛彦『イギリスの大学・ニッポンの大学』中公新書ラクレ、2012年

ピケティ『21世紀の資本』みすず書房、2014年

内田樹『最終講義』技術評論社、2011年

井上理「『実学』再考 ― 教育改革の動向」高等教育研究・第四巻、2001年

土持ゲーリー法一『戦後日本の高等教育施策』玉川大学出版部、2006年

潮木守一『アメリカの大学』講談社学術文庫、1993年

マーチン・トロウ「高等教育の構造変動」in『高学歴社会の大学』東京大学出版会、1976年

コントラート・パウル・リースマン『反教養の理論』法政大学出版局、2017年

小方直幸「大学の授業の何が課題か」in「高等教育研究 第一七集」玉川大学出版部、2014年

(3)教員は授業機械か? ― 教育と研究との接点としてのコマシラバス

苅谷剛彦『アメリカの大学・ニッポンの大学』玉川大学出版部、1992年

蓮実重彦『私が大学について知っている二、三の事柄』東京大学出版会、2001年

拙著『努力する人間になってはいけない ― 学校と仕事と社会の新人論』ロゼッタストーン社、2013年

川添信介『哲学の歴史(第三巻) ― 神との対話』講談社、2008年

(4)期末試験(履修判定試験)とシラバス ― シラバス体系の一部としてのアセスメント・ポリシー

拙論「大学入試改革の時代錯誤について ― 『人物本位入試』は階層格差を拡大する」(「教育と医学」慶應義塾大学出版会、No.733号)

(5)「コマシラバス」という言葉と一〇年後のシラバス論

テッドネルソン『リテラリーマシン ― ハイパーテキスト原論』アスキー出版局、1944年

竹内洋『日本の近代 12 学歴貴族の栄光と挫折』中央公論新社、1999年

高田里惠子『グロテスクな教養』ちくま新書、2005年

竹内洋『日本のメリトクラシー』東京大学出版会、1995年

内田健三『臨教審の軌跡』第一法規出版、1987年

拙著『努力する人間になってはいけない ― 学校と仕事と社会の新人論』ロゼッタストーン、2013年

内田樹『下流志向〈学ばない子どもたち 働かない若者たち〉』講談社文庫、2009年

内田樹『待場の教育論』ミシマ社、2008年

潮木守一『世界の大学危機』中公新書、2004年

フンボルト「ベルリン高等学問施設の内的ならびに外的組織の理念」in『大学の理念と構想』明治図書、1970年(1809年)

フンボルト『言語と精神』法政大学出版局、1984年

潮木守一「アルカディア学報『フンボルト理念』とは神話だったのか? ― 自己理解の“進歩”と“後退”」2235号、2006年)

伊藤敦広「個別的理想と大学の理念」in「シェリング年報」2018年26号

マーチン・トロウ「エリート高等教育の危機」in『高学歴社会の大学』東京大学出版会、1976年

中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」、2008年

小方直幸『キャリアエデュ』No.26、「『専門学校教育と卒業生のキャリアに関する調査』から見えてきた課題」、2009年

「判例時報」判例時報社、No.2335

苅谷剛彦『アメリカの大学・ニッポンの大学』玉川大学出版部、1992年

市川昭午『未来形の教育』教育開発研究所、2000年

ブルデュー『ハイデガーの政治的存在論』藤原書店、2000年

ハイデガー『存在と時間』作品社、2013年(1927年)

ブルデュー『国家貴族(Ⅰ)』藤原書店、2012年

ジョン・R・サール『MiND 心の哲学』朝日出版社、2006年

小方直幸「コンピテンシーは大学教育を変えるか」in『高等教育研究』第四集、2001年)

潮木守一『大学再生の具体像(第2版)』東信堂、2013年

デリダ『条件なき大学』月曜社、2008年

カント『純粋理性批判』第三章「純粋理性の建築術」作品社、2012年(1787年)

ハイデガー『技術への問い』平凡社ライブラリー、2013年

シェリング『学問論』岩波文庫、1957年(1803年)

(6)終わりに代えて ― 新しい人材像とシラバスとカリキュラムと

本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』NTT出版、2005年

佐藤俊樹『自由への問い(六) ― 労働』岩波書店、2010年

木村元『学校の戦後史』岩波新書、2015年

中教審答申『我が国の高等教育の将来像』、2005年

天野郁夫『大学改革を問い直す』慶應義塾出版会、2013年

寺脇研「『ゆとり教育』は時代の要請である」in「中央公論」、2004年

井上進『中国出版文化史』名古屋大学出版会、2002年

ピーター・バーグ『知識の社会史』新曜社、2004年

与那覇潤『中国化する日本』文藝春秋、2011年

拙論「大学入試改革の時代錯誤について ― 『人物本位入試』は階層格差を拡大する」(「教育と医学」慶應義塾大学出版会、No.733号

高田里惠子『グロテスクな教養』ちくま新書、2014年

ブルデュー『実践感覚』みすず書房、1988年

スコット・ラッシュ「再帰性とその分身」in『再帰的近代化』而立書房、1997年

中曽根臨教審答申二次答申(「家庭の教育力の回復」)、1986年

本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』NTT出版、2005年

苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』中公新書、1995年

苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』有信堂、2001年

耳塚寛明「子どもの学びの四半世紀(1990年~2015年)」in『第 5 回学習基本調査』ベネッセ教育総合研究所、2015年

厚労省「21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)」、2017年

苅谷剛彦、清水睦美、志水宏吉、諸田裕子『調査報告「学力低下」の実態』岩波書店、2002年

中澤渉『日本の公教育』中公新書、2018年

垂見裕子「PISAから日本の学力格差をみる ― 家庭的背景・学習方略を中心に ― 」早稲田大学高等研究所、2012年

コリンズ『資格社会』東信堂、1984年

土井隆義『個性を煽られる子どもたち』岩波書店、2004年

アイゼンステイン『印刷革命』みすず書房、1987年

ビル・レディングズ『廃墟としての大学』法政大学出版局、2000年

アラン・ブルーム『アメリカンマインドの終焉』みすず書房、1998年

ヤーロスラフ・ペリカン『大学とは何か』法政大学出版局、1996年

本田由紀『教育の職業的意義』ちくま新書、2009年

ヘーゲル『精神現象学』作品社、1998年(1807年)

-----------------------------------

(1)1991年「大綱化」以降のシラバス

①シラバス詳細化の契機 ― カリキュラム自由化と引き換えの大学特色の形成

「シラバス」は、通常「授業概要」「授業計画」「科目概要」などと言われている。1991年の「大綱化」以降(※1)、カリキュラムが自由化されて選択科目が増えたこともあり、「シラバス」は年々充実(詳細化)してきた。選択科目が多くなればなるほど、受講する前に科目の詳細を知りたくなるのは自然なことだからだ。

この選択科目の便宜のようなシラバスを潮木守一は「電話帳シラバス」と呼び、「学生に役立たないだけではなく、教師にも役立たない」と言っていた(『大学再生の具体像(第2版)』東信堂、2013年)。しかしそれは単に科目選択の便宜のためだけではなかった。自由化されたカリキュラム全体における各大学(各学部、各学科)独自の人材目標をどのような仕方で実現しようとしているのかを明確化するためには、各科目内容の詳細化は必須だったのである。

「大綱化」の自由 ― 二〇〇八年(中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」)の転回(●●)(※2)まで続く「特色ある」大学形成 ― は、各大学が自ら取り組むカリキュラム自己管理や科目自己管理と引き換えのものだった。

シラバス詳細化は、だからこそ、学生サービスのためというよりは、カリキュラムの透明化のためのものだった。「透明」性とは、各コマ間の連関の透明性、各科目間の縦横の透明性を意味する。科目名や概念概要的なシラバスを参照しただけで積み木のように科目ナンバリングしても、各科目の縦横の接合性は見えるはずもなかった。

「大綱化」以来30年経った今でも、各科目の接合性はまだまだ見えないし、それどころか、経済学Ⅰ、経済学Ⅱ、経済学ⅢとあってもⅡの方がⅠより内容が浅かったり、ⅢよりⅡの方が高度であったりすることはいくらでもある。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは履修の順序にとどまり、履修内容の順番(カリキュラム上のステップ)になってはいない。「ナンバリング」とは、履修の順序ではなく、履修内容の順序でなければならない。1年次から4年次までのどの年次からでも選択できる科目をたくさん配置している大学があるが、選択科目にも節操というものがなければならない。その種の大学カリキュラムは、4年間の学生の成長(履修能力の成長)を見込めないカリキュラムであることを吐露しているようなものだ。

大学一年生(18才)と大学四年生(22才)とが〝自由に〟選択できる科目があるというのは、不思議なことだ。思想的な感受性が一番高いこの時期には、一年生にとっての選択科目、四年生にとっての選択科目というようなものがあってもいいはずなのだ。それらはいずれもその時期(年次)における必修科目を活性化するためにこそある(※3)。

②カリキュラムの反対語としての講座制 ― 大学におけるカリキュラム形成の阻害要因

カリキュラム教育においては、科目はカリキュラムの〈部品〉に過ぎないが、東大に始まる旧帝大型の講座制(明治20年代以降に始まった)がまだ色濃く残る ― たとえ〈助教授〉が〈准教授〉になろうとも ― 今日の科目編成においては、シラバスの「詳細化」がカリキュラム開発に貢献することなどまだまだ考えられない状況だ。

天野郁夫によれば、「講座」の名称が登場するのは、明治23年の「大学令案」(文科大臣は第三代芳川顕正)らしい(『大学の誕生』中公新書、2009年)。当初の大学(教育研究組織)は、学部と学科の「二層」だったが、「大学令」以来、学部・学科・講座の「三層」になり、この「講座」に「教授・助教授・助手」が張り付いたのである。今からみれば、これが大学における学部や学科の求心性を殺ぐ教授(●●)主義(●●)の起源なのだろう(※5)。

科目の自立性(●●●)、分野(領域)の自立性(●●●)こそがカリキュラム編成の阻害要因になっている。「カリキュラム」があるとすれば、この講座の内部の(●●●)出来事であり、少なくとも〈講座〉という単位は、〈科目〉という単位を軽薄化する分、学科(●●)の(●)カリキュラム構成に敵対する存在でしかない。カリキュラム主義に立つのなら、学部、学科、科目という「三層」でなければならない。〈科目〉に対して、「教授」と平等・対等な関係に立つのが「准教授」(「講師」「助教」)であって、〈科目〉は教授の独占物ではない。学生にとっては科目担当者の職位など関係なく、学生から見れば非常勤講師でさえ教授と同等だからだ。〈科目〉という基礎単位に定位するということは、その科目(あるいは科目の各コマ)の一つ一つを時間を追って順次的に受講することを想定するカリキュラムファースト、学生ファーストの立場に立っている。

その意味で〈講座制〉は、〈カリキュラム〉制の反対語である(※5)。各学問の〈体系性〉ということと〈人材像〉ということとは別の話だ。たとえば、リベラルアーツ系の諸学部も科目や講座の自立性が前面化しやすい学部だが、なぜかと言えば、〈教養人材〉という言葉はなかなか理解しがたい人材像だからだ。内田樹もレヴィナスの研究者 ― なかでも内田の『タルムード四講話』(国文社、1987年)の訳業は卓越した才能によるものだと思う ― である分(この点に関連して、内田樹の興味深いシラバス論については後に言及する)、〈教養人材〉なんてあるはずもないという感性なのだろう。その気持ちはよくわかる。〈教養体系〉なんてあろうはずもない。「教養とは、なんらかの焦点をもち得るものではなかった」と金子元久は言い、その理由を「一般教育科目を担当する人文社会系大学教員の多くがポストモダン的な志向をもつ傾向があるのは偶然ではない」と指摘している(前掲書)。内田樹も金子の言う「ポストモダン的な志向をもつ傾向がある」教員の一人かもしれない。

しかしもし〈教養体系〉というものがあるとすれば、19世紀の〈市民〉教育に類した人材教育に近いものになるだろう。佐藤学も「生涯学習社会」における「市民的教養」(前掲書)という言い方をしている。苅谷剛彦は、「学歴と職業能力との直接的な関係を想定しない」教養主義を「実学より虚学に価値をおく儒教的教養主義」と指摘している(『大衆教育社会のゆくえ』中公新書、1995年)。

しかし、医療系や経営系も含めた社会科学系などは、〈人材像〉の〈特色〉を出しうる契機はいくらでもある。この場合の〈特色〉は、研究者の基礎を作るわけでもない限り、医療系や経営系も含めた社会科学系「内部」の各領域の専門的な体系性を否定(●●)することなしには形成できない。各体系一般(領域一般)を平等に扱えば「概論」人材しかできないが、〈人材〉は〈概論〉(※6)の反対語だ。〈人材〉とは偏った(●●●)存在なのだから。

(2) 「概念」型シラバスと「時間」型シラバスと

① 授業概要が授業回毎に詳細化する意義 ― 概念のインカネーションとしてのコマシラバス

さてしかしながら、90年以降のシラバス「詳細化」のための大きな変化の一つは、従来「授業概要」などという形で、例えば2単位15コマの講義だとしたらその15コマ全体を通観する「概要」として書かれてきた「授業概要」が、授業1コマ毎(一回90分の授業回毎)に詳細化したことである。たとえ一行しか書かれていない概要であっても、一回毎の授業単位に授業概要が「詳細化」したことには意義があった。

一回90分の授業回毎に(以後、「コマ毎に」と略す)授業概要が存在する意味は、まずは概要が予復習の目安になるということだ。90分×15回(2単位授業)全体を概観した従来型の授業概要 ― これをとりあえず〈概念型シラバス〉と呼んでおこう ― では、選択科目を選択する際の目安にはなるが、実際の授業を受ける段階になると役に立たない。

全体概観型の授業概要では、そこに記載されている内容がどんなに詳細化してもその内容のあれこれが、いつどの授業回で実施される内容なのかわからないために、予復習の課題が見えない。つまり概念型シラバスでは、たとえ、2000文字書いて詳細化しても、授業準備のしようがない。

極端に言えば、授業概要(概念型シラバス)の内容が、2単位15コマの授業中、最後の1コマでしか展開されなかったとしても、そのシラバスも授業もお互いに整合性がなく「間違っていた」とは言えないことになる。概要型シラバスでは、その内容が15コマの授業回のどこで話されることになるのかわからないからだ。概要型シラバスをたとえ毎回の授業回に散らしてもそれ自体がその回の概要説明になるため、学生からは似たような話を何回もくり返しているようにしか見えない。概要型のシラバス=コマシラバスでは、各授業回と全体の概要との関係が見えないからだ。

つまり概念型シラバスに欠けているものは、シラバスの〈時間〉化 ― 15コマの前後関係をどう組み立てるのか、あるいは1コマ90分をどう組み立てるのか ― という観点だった。それが概念型シラバスの〈時間〉化、「コマ毎の」シラバスとしての〈コマシラバス〉 ― 時間型シラバス ― の課題だった。

一言で言えば、〈コマシラバス〉は、〈シラバス〉のincarnation(※7)だと言える。コマシラバスは、シラバスを血肉化する。

「シラバスは科目選択のための便宜」という観点からでは、シラバスは期首の科目登録のための配布物(冊子)として存在し、四月が過ぎればもうどこかに行ってしまうものでしかなかったが、コマシラバスは各科目の初回授業冒頭で科目毎のコマシラバスとして単独で配付されないと意味がない。そして毎回の授業で言及されながら使用されないと意味がない。つまりコマシラバスは授業のレフェランスなのだ。コマシラバスは「見る(閲覧する)」ものではなくて、「使う」ものとしてしか機能しない。

コマシラバスではそれが詳細であればあるほど〝教科書(書き下ろしの教科書)〟に近似するものになり、毎回の授業で参照される機会も自然に増えていく。それに応じて学生がコマシラバスを教材プリントの一つとして毎回の授業に持参する機会も増えてくる。教員も学生も ― 教員は講義ノートの骨格の一部として、学生は授業ノートの構成的な一部として ― 授業中に参照する機会も増える。つまり、コマシラバスは単に予復習の便宜をはかるだけのものではなく、毎回90分の授業ペースそのものを学生と教員とで共有するレフェランスになる。

最近の学生アンケートでは、「シラバスと実際の授業とは同じものでしたか」などと問う場合も多いが、概念型シラバスを詳細化してもこの問いに答えることのできる学生はなかなかいない。概念概要のままでは、学生にとっては授業各回の内容が実体であるため、内容の一致の正否に答えるだけの資料(情報)が決定的に不足している。たとえ一回ごとの内容が書かれていたとしても、二行、三行程度の概要コマシラバスでは授業とシラバスとの一致の正否に答えるのは難しい。

授業内で学生と教員とが授業の目的や目標を共有できる仕組みを作らない限り、学生による授業評価はほとんど実体などない。目標共有のない学生アンケートのなれの果てが、「満足度」評価だ。シラバス(コマシラバス)で示すべきなのは、まずは学生の学習目標ではなく、教員の教育目標なのだから。その教育目標を学生と共有するプラットフォームがシラバス=コマシラバスである。学ぶべき目標(学生の目標)が教えるべき目標(教員の目標)に先立つことなどあり得ない。〈学校教育〉は、〈社会人教育〉ではないのだから。

② 教育=学習の「ペースメーカー」としてのコマシラバス

中島英博たち(名古屋大学)のシラバス論(『授業設計』玉川大学出版部、2016年)、佐藤浩章たち(愛媛大学)のシラバス論(『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部、2010年)、また鈴木克明(熊本大学)のシラバス論(『教材設計マニュアル』北大路書房、2002年)には、教員の教育目標の開示としてのシラバスという観点がすっかり抜け落ちている。教員ミッションとしての教育目標(授業目標)の開示という観点がない。

したがって、学生の学習目標 ― 教員の教育目標ではなくて ― の情報開示、情報サービスとしてのシラバス論が前面化してしまう。「教員が主語の文」でシラバスを書くな、あくまでも「学生が主語の文」を書きなさいというように(たとえば佐藤浩章たちのように)。文科省の推奨する金沢工大の「シラバス」モデルさえも「学習支援文書(シラバス)」となっている。情けないことだ。

しかし大切なことは、科目(●●)概要(一科目としての概要)と授業(●●)概要(この(●●)時間における概要)とは根本的に意味が異なるという認識なのである。中島たちも佐藤たち、そして鈴木も、この認識が決定的に欠けている(※8)。佐藤たちの言葉を敢えて使って言えば、「この今日の授業で、『私は』何を教えるつもりで、この教壇に立っているのか」を表明する文書が〈コマシラバス〉なのである。

これらの三組の教育学者たちの「学習」支援型、つまり授業サービス型のシラバス論こそが、教員がシラバスを(「面倒くさい」と言って)嫌う起源だ。「私はサービスを行うために教員になったのか」と。教育にサービスなど無縁だからである。教育は教育でしかない。特に学校教育においては。

以前、文科省の高等教育局長は、シラバスは「学習のペースメーカー」だと言っていたが、それは単に「学習の」ペースメーカーではなく、教員の授業時間の組み立ての「ペースメーカー」でもあり、教育=学習共々の「ペースメーカー」を構成している。書式の在り方にもよるが、詳細なコマシラバスを教員が書き始めると、授業時間をイメージする機会は格段に増える。

③コマシラバスと授業時間の設計 ― 教科書と教材との違い

この場合、「授業時間(授業進行)をイメージする」というのは、単なる時間の経過を意味するのではない。教科書と教材(授業資料)の違いを考えるとその意味はよく分かる。

教科書はそれを使用し読み解く学生の顔を想い浮かべて作られてはいない。一方、教材(授業資料)は教員が自分が担当する学生の顔を浮かべながら作られたものだ。どのクラスでも通用する教材を〈教材〉とは言わない。「クラスにできない学生がいるので困る」という教員ほどどのクラスでも同じ教材を使っているし、教材さえない教員も多い。「指導ターゲット(学力格差の上・中・下)をどこに定めて授業したらいいのか」と深刻そうに悩む教員もいるが、まさしくこのターゲットの変動を制御するのも〈教材〉次第ということになる。

「この一行だけでは、あの子はわからないだろうなぁ」と思いながら、あと一行、あと二行と付け加わえ、躓きそうな箇所をシミュレーションしながら書き進む、「あの子はこんな問題くらいすぐ解けるだろうなぁ」と思ってもう一問解くのに時間がかかる問題を付けたす、そういったものが教材(授業資料)でなければならない。90分で、様々な学生の〝基礎学力〟の凸凹を平準化しながら授業目標を完遂するというのが、「授業時間(授業進行)をイメージする」ということの意味だ。

いわゆる教科書と言われるものには初級・中級・上級のシミュレーションはあるが、それはなお概念的な区分にとどまっている。「授業時間」を意識するということには、受講学生のレベルを意識するということが含まれている。教科書(既成教科書)がある授業なら、それを補う書き下ろしの教材(授業資料)は、教科書を(受講学生の顔を想い浮かべながら)インカネーションするわけだ。そうやって初めて一般的な教科書が地上に、つまり教室に降りてくる。授業デザインは、その種のインカネーション(incarnation)なしには意味がない。

一回の授業のコマシラバスを記載する力は、まさに授業デザイン力そのものだと言える。学生の顔を想い浮かべて、教科書(既成教材) ― そんなものがあるとして ― と書き下ろしの教材(授業資料)を90分の授業時間の中で案配するその設計、つまり「ペースメーカー」としてのシラバスは詳細なコマシラバスを形成しない限り、機能しない。「詳細」化すべきは、〈シラバス〉ではなくて、〈コマシラバス〉なのである。そしてこの〈コマシラバス〉をどんどん詳細化していけば、それ自体が書き下ろしの教科書に変貌する(これは学生が変わる分、年々更新されて版を重ねるオリジナル教科書であって、教科書と教材資料とがほとんど一体化したものになるはずだが、それでもなおメタ資料は必要になるだろう)。これはもはや〈教育〉ではなく、〈教育研究〉なのだ。

コマシラバスの「詳細」性の〈質〉は、概念型シラバスの詳細性とは異なり、授業時間をデザインする力 ― 教材開発のデザイン力を含めて ― の有無を表す徴表になる。詳細化ができない教員は概念の時間化が苦手な教員でもある。しかし90分で自分に何ができるのかという課題のないシラバスの詳細化は意味がない。つまり、授業デザイン力とは設計図の作成能力、概念展開(=論理)の能力ではなく、時間(●●)の(●)設計(●●)に関わっている。

〈論文〉を書くという行為は概念の詳細化で済むわけだが、コマシラバスを書くという行為は、90分の組み立てに挑んでいるため、単なる「概念の詳細化」にとどまらない時間との闘いになる。〈論文〉が時間に関わるとすれば枚数制限か締め切りの日時に過ぎないのだから。「90分」よりも融通のきかない枚数制限や締め切りがあるとすれば、売れっ子作家か漫画家の仕事以外ないだろう。

たとえば、偏差値の高い大学から偏差値の低い大学へたまたま移ってきた大学教員が、シラバスだけはそのまま流用しながら、「基礎学力のない学生がたくさんいて困る」と嘆くことも多い。それは当たり前のことであって、学生が違うならシラバス(コマシラバス)が同じであるはずもない。たとえ教育目標が同じでもシラバスは変わるはず。そもそも同じ大学の同じカリキュラムの同じ科目であっても、年度が変われば(学生が変われば)、前年の実態(シラバスと実際の授業進行とのズレや試験結果の実際とのズレ)をフィードバックしつつ、コマシラバス内容があちこち変わっていくのは自然なことだ。変わらない方がおかしい。

それは、同じ概念的な目標を一科目に提示しても、担当教員が変われば、15コマの内容はかなり変化するのと同じ事態だ。その変化の質は、教員の専門性と教育力に関わっている。まさにその意味で、授業は、たしかに〝計画〟には収まらない生きものなのだが、それ以前に計画(コマシラバス)もまた生きものなのだ。

それというのも時間の設計(●●●●●)というのは、その(●●)学生のいる教室で展開されることを含んでいるからだ。同じシラバスで違う学生のいる授業をやれば、そんな授業を受講して学生がわかるはずもない(もちろん同じ大学で一回の授業を何回もくり返す場合には事情は違うが)。そもそもカリキュラムが違う。年次も違うかもしれない。隣接する科目も違うだろう。カリキュラムと関係なく全く孤立した講座のような科目であったとしても、まさに受講学生の能力や目標が違う。そして、科目名は同じでも、科目の目標も異なるかもしれない。同じものはまさに「科目名」くらいのことだろう。概念型シラバスのダメなところは、実際の学生を想定しないことにあるのだ。概念が時間化しない、教科書が教材化しない、二つのインカネーションが欠けているわけだ。共通することは、受講学生の基礎学力の水準やカリキュラム内での科目目標を考慮しない普遍的な(●●●●)シラバスを流用しているということ。考慮することがあるとすれば、試験の難易度を下げるか、試験までも同じものを流用して、採点を調整するかどちらかだ。シラバスも試験も毎年変えず、大学が変わっても、学部が変わっても、学科が変わっても変えない。そして、必修科目でたくさん落伍者を出してもその単位認定権(成績評価権)だけは、手放さない(※9)。「必修科目だから、しっかり勉強しないと」と学生いじめには懸命だが、必修科目だからこそコマシラバスを練り上げ、しっかり教材を用意して落伍者を出さないことがまず真っ先に求められているのに、必修科目担当の意味を取り違えている教員も多い。必修科目も概論科目とはまた別の意味でエース級の教員しか担当できない。コアカリキュラムのコア科目だからである。

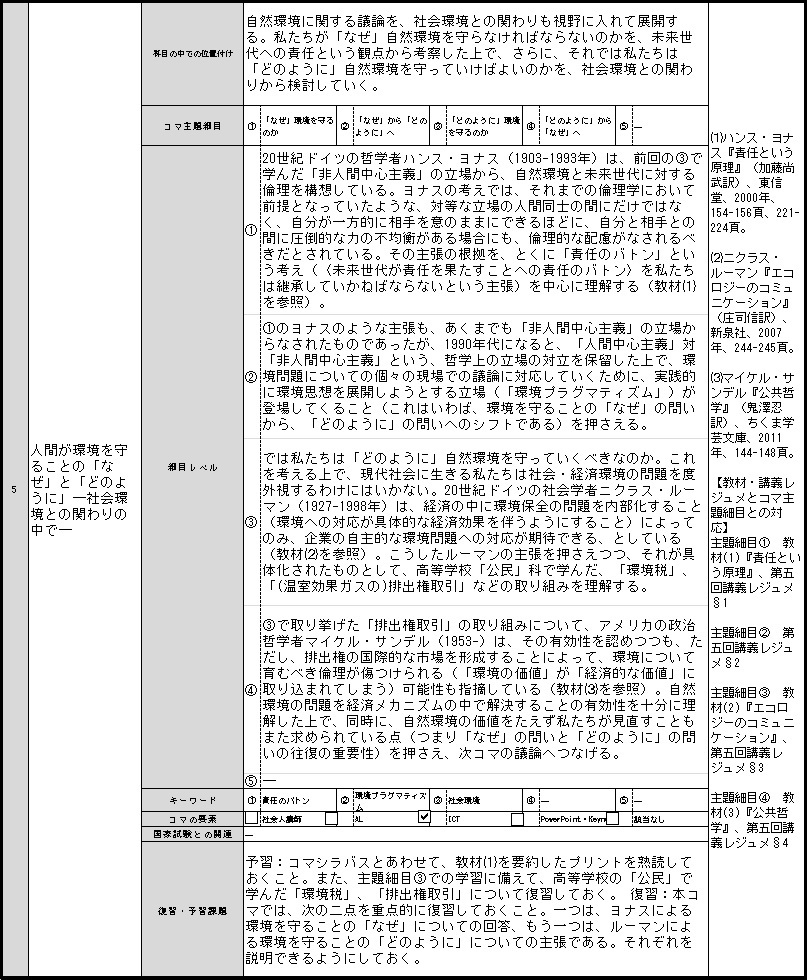

④コマシラバスの具体的な構造例 ― 「細目レベル」表示のあるシラバス

私(たち)の大学のコマシラバス(90分1コマのシラバス)は、以下の9項目で成り立っている(※)。

1. 今回の授業の主題(このコマ一回分の授業主題を簡潔に記載する)

2. 科目の中での位置付け(科目全体におけるこのコマの意味を記載する)100~200字程度

3. コマ主題細目(この「授業の主題」における教育=学習テーマの細目を3~5項目程度で主題提示する)

4. 細目レベル(上記3で上げた主題をどの程度深掘りして学ぶかを提示する)各コマ主題細目につき200~300字程度

5. キーワード(90分授業の理解の鍵を握る言葉を3~5個程度で提示する)

6. コマの展開方法(パワポを使う、e-ラーニングを介在させる、アクティブ手法を使う、一部ゲストスピーカーを参加させるなど授業運営上のサブ情報を記載する)選択記述

7. 国家試験との関連(国家試験との関連テーマがある場合に記載。関連過去問の記載なども有効)

8. 予習・復習課題(「この」授業90分1コマの予復習課題を教材テキストの該当箇所を指摘しながら具体的に記述する)150~300字程度

9. 使用する教材(参照文献)・教具(「この」授業90分1コマの理解のために必要な参照文献(いわゆる教科書も含む)、参照教材などを上記3の「コマ主題細目」に関連付けて頁数を示しながら記載する)100~200字程度

以上9項目に渡って、1コマ90分授業で1000文字程度のコマシラバスを用意すれば、概念型シラバスの時間化(incarnation)はその第一段階を終えたと言える。

9項目の中で一番重要な項目はもちろん3番の「主題細目」と4番の「細目レベル」である。昨今の大学のシラバスでは、ほとんどの場合「コマシラバス」は存在している。一コマ毎に授業内容が書いてあるという意味では。しかしそれは詳細に書かれていたとしても、項目1の「今回の授業の主題」を概要化したものにすぎない。

項目3、項目4が重要だというのは、まずこのセットで教員の教育目標(●●●●●●●)を開示するということ、学生が教員の教育目標を共有するということだ。シラバスは学生の学習目標を記すところではなくて、教員のミッションを学生共有する文書でなければならない。そのための目標開示がこの項目3と項目4とになる。

項目3は、だいたいが3個から5個の間で細目テーマが記載されるが、たとえばそれが3個である場合、その3個の順番は解説順(開設の時間順)でなければならない。項目3は、授業中の進行のマーカーでもある。

「何を」テーマにして教える=学ぶのかが項目3の「コマ主題細目」だとすれば、その「コマ主題細目」について、どの程度までどんなふう教える=学ぶべきかを示したものが項目4の「細目レベル」。概念型シラバスでは「何を」教える=学ぶのかの記述は充実している場合もあるが、その「何を」をどの程度まで掘り下げて教える=学ぶのかのレベル表示が大概不足している。この「細目レベル」を詳細化すれば、この授業のレベル(教育レベル、学習レベル双方)も見えやすくなり、概念的なテーマ主義を脱することができる。

著作で言えば章題を拾っただけのようなコマシラバスも多い。それがなぜダメなのかと言えば、それでは、言及主義程度の消化しかできないからだ。「触れたし、話したし。一応シラバス通りだ」ということになる。理解や目標の「程度」や「レベル」が見えない。もちろん学生からすれば、予復習の程度(=「細目レベル」)も見えない。シラバス(=コマシラバス)における言及主義を避けるための鍵が、この4番の「細目レベル」である。一番詳しく「詳細」化すべきなのは、この4番の「細目レベル」、8番の「予習・復習課題」、9番の「使用する教材(参照文献)・教具」。この三項目の「詳細」化が概念型シラバスを脱却する鍵だ。

これら三つの要素に共通するものは、学生の受講前、受講後のフォローメッセージだということ。「何を」の教育=学習テーマ(「今回の授業の主題」ならびに「コマ主題細目」)だけでは、仮に図書館や自宅のパソコン、あるいはスマートフォンで、その用語に検索をかけてもとりつく島のないくらいにランダムな資料が出てくるだけ。「細目レベル」の記載がコマシラバスに存在していれば資料の任意性(拡散性)はかなり減少する。教材参照もコマ主題細目単位に該当頁数指示まで徹底すれば、「予習・復習課題」の明示と関わって、授業の前後でやるべき事が見えてくる。

文科省が最近うるさく言っている「単位制の実質化」という点では、項目八が鍵を握っている。単位制とは、予習+授業+復習を等価な(●●●)学習時間として捉えるものだ。その意味で言えば、本来は授業時間のシラバスと同じ分量と質の予習課題、復習課題が書き込まれていなければならない。特に授業本体のシラバスは、教員の指導でフォローできるが ― 授業は教育の(●●●)時間 ― 、予習と復習の時間は教員が随伴しているわけでない ― 学習の(●●●)時間 ― ために、むしろ予復習のシラバス項目こそ入念に書き込む必要があるかもしれない。項目八(予復習項目)が貧弱なシラバスは〈単位〉を与える資格がない科目だと思った方がいい(単位制とは何かということについては後の章で触れる)。

⑤パワーポイントプレゼンはなぜ教育的ではないのか

さて、コマシラバスの鍵を握る「細目レベル」の記述については、たとえば、PowerPointやKeynoteを使う授業の難点を考えるとよくわかる。結局それらは、言及主義的な媒体に過ぎないのだ。それらは、言及主題的なキーワードを中心に構成しているために、その場ではわかった気になっていても自宅に持ち帰った瞬間に大切なことがすべて飛んでいる場合もよくあるということだ。「ハンドアウトあり」でもそうなのだから、教室や会場だけのスライド投射なら余計にそうだ。

なぜそうなるのか。パワポは話者(スピーカー)のためにあるのであって、受講者や聴衆のためにあるのではない。「わかりやすいパワポを」と言うが、肝心な話は、パワポにあるタイトルキーワードに(●)ついて(●●●)話者(●●)が(●)話す(●●)内容(●●)にある。つまり肝心なことはパワポには書かれていない。グラフや図が示されても、肝心な事は書かれていない。グラフや図をわかりやすく、つまり大きくスライドに示せば示すほどに肝心な解説はトークに飛散してしまう。

そして、パワポプレゼンにおいて、その話す主題について詳しく話す中身=「細目レベル」までをもスライドに展開すると、文字は10ポ(10ポイント)の大きさになってしまう。「これではパワポの意味がない。小さすぎて読めない」と言われてしまう。「もっと簡潔に文字数を少なくして」と。私が使うパワポなどは10ポだらけでいつも顰蹙を買っている。資料は資料(いくらか10ポ的な)、パワポはパワポ(いくらかは簡潔気味な)ともっともそうに言う人がいるが、それはそれで重要なことはパワポと資料との間をつなぐトークに逃げてくことになる。さらに言えば、必ずしもパワポと資料ともどもハンドアウトであるわけでもない。

結局、パワポは、話者の自己喚起の道具でしかないのだ。パワポは、話者が自分でわかりきっている内容を展開する機縁、話す機縁に火を付けるために機能しているだけのこと。教育には無縁のツールに過ぎない。授業には何の役にも立たない。なにもないよりはましという程度のものに過ぎない。

コマシラバスで言えば、パワポで表明されているキーワードは、一番の「今回の授業の主題」と三番の「コマ主題細目」にとどまる。いずれも「~に(●)ついて(●●●)話します」という主題言及的提示にとどまっている。

しかし大切なことは、「コマ主題細目」の一つ一つのテーマについてどのようにどの深さまで掘り下げて話すかの深度、つまり四番の「細目レベル」である。「細目レベル」について言及のないシラバスは、パワポ程度のシラバスでしかない。

パワポでは「細目レベル」の展開は不可能であり、パワポは概念概要型のシラバスと変わらない。それであれば、A4紙で5頁~10頁の書き下ろしの、コマシラバス「細目レベル」をさらに書き込んだ資料を作り込んで教場配付した方がはるかにまともな教材になる(※10)。

その一〇枚のA四紙資料がプレゼンツールとしてパワポよりも劣るのは、参照指示性(そのつど「資料の~を見てください」というような指示性)が弱いことだが、MS-Wordの「行番号」機能を使えば、「教材資料~行目を見てください」と一言で参照指示は果たせる。頁を横断した通し行番号も連番で打てるようにできているため、スライドを探すよりははるかに指示の目的を果たせる(その点ではスライド指示より参照指示性は高い)。行番号の指示のあるパワポスライドなど見たことはないから(小刻みに震え続けるレーザーポインターがその機能を果たしているだけ※11)、参照指示性という点ではMS-Wordの「行番号」機能の方がはるかにまともだ。だらだらと文字が埋まるA四紙教材では内容のメリハリが見えづらくて、読解能力のない学生には視覚的なパワポよりも難しい教材になる場合もあるだろうが、その場合には段落わけを工夫するとかキーワードはボールド処理をするなどの工夫をすれば特に問題は起こらない。

※レーザーポインターが教育的(●●●)に(●)ダメなのは、指示された瞬間を見落とすとどの箇所かわからなくなるという点だ。また小刻みに、あるいは大きく揺れ動くレーザーポインターでは何を指しているのかさえわからないことも多い。レーザーポインターも話者の自己満足ツールに過ぎない。

要するにA四紙を一つのスライドと見なせば、主題と主題についての細目とのプレゼンは、パワポよりも古典的なA四紙の方がはるかに優れている。

パワポプレゼンはプロジェクター投射によるスライドデザインなどで派手な演出が目立っているが、A四紙に、学生も教員も目を落としたままで「アクティブな」〝コミュニケーション〟のない授業の方が教育的な場合はいくらでもある。ハンドアウトがあるとすれば、授業プレゼンがスライド投射である必要などないのだ。どうしてもスライドが使いたいのなら、ハンドアウトを前提に、スライド一枚につき一枚のA四紙を配し、「細目レベル」を一〇ポの大きさで書き込めば両者のメリットは活きるが、そんな贅沢なA四スライドハンドアウトにお目にかかることは滅多にない。(※12)

逆にパワポを使って授業を行い、実授業でも、唯一(●●)の教材がパワポスライドという教員も昨今では少なくない。しかしそうであれば、授業の教材資料は「コマ主題細目」を少々引き延ばしたものにとどまり、細目レベルを理解する機会 ― 実授業の意義は「細目レベル」を解説することであって、主題を提示し概要をかいつまんで説明するくらいは誰でもできる ― を資料としては失うことになる。これではノートを取ることに長けた学生以外には、授業に付いていけない。教材資料をパワポで代用する教員は、危険(●●)なのだ。概念概要的な資料しか学生の手許に残らない授業になっているからだ。コマシラバスの「細目レベル」の書き込みがずさんな教員ほどパワポ依存型の、つまり資料不足の授業をやりがちなのである。

⑥受講前・受講後フォローとしてのコマシラバス

主題主義で書かれたシラバスならどんな教員も同じように書くこともあるだろうが、「細目レベル」の記述まで踏み込めば、その授業の〈質〉が見えてくる。教員の専門性の〈質〉も見えてくる。授業では何(●●)を(●)教えているのかよりもその何をどの(●●)程度(●●)まで(●●)どんな(●●●)方法(●●)で(●)教えているのかの方が重要なのだ。細目レベルまで書き込まないと、必要とすべき教材(あるいは設備)や文献も見えてこない。そこまで踏み込んで初めて学生も予習や復習の仕方も見えてくる(※13)。

「最近の学生は予習や復習をしない」とよく言われるが、「概念型」シラバスをいくら詳細化しても受講前フォロー、受講後フォローのきっかけは生まれない。大学側(教員側)に、予習・復習を促す工夫が足りない。

そもそも教員がまともな予復習もしないで ― その鍵を握るものがシラバス(コマシラバス)を書くことであって、教材が豊富であっても教材参照の司令塔(コマシラバス)がないと効果的に機能しない ―、学生が予復習するはずがない。田辺元でさえ講義日の二日前から毎週面会謝絶だったらしいから、学生の基礎学力不足を嘆く前に、教員の授業準備不足を嘆くべきなのだ。「研究」であれ「教育」であれ、教員が研鑽を積むことなしに、どうやって学生が勉強するというのだろう。

※以下は、私(たち)の大学の「建学の精神」を説明する「人間環境学」講義(90分×15回の2単位科目)の5回目授業「コマ」シラバスの事例から。なお、左端の大きな欄の記載項目が第一項目の「今回の授業の主題(この一回分の授業主題を簡潔に記載する)」、右端の大きな欄の記載項目が第9項目の「使用する教材(参照文献)・教具」です。

なお、この9個のコマシラバス項目以外に、科目全体の概要を記載する項目ももちろん存在している。「科目名」「単位数」「授業形態(講義、実習、演習など)」「必修・選択」「学習時間(予習・復習の想定時間)」などはもちろんのこと、「ディプロマポリシー」「カリキュラムポリシー」とこの(●●)科目との関連を記載する項目、この科目を受講するための前提とする科目を記載する項目、この科目の受講成果と関連する科目の記載、さらには、「カリキュラム全体におけるこの科目の位置付け」「科目の目的」(この科目の社会的な意義などを記載する項目)、「到達目標」(最終的な履修判定に必要となる諸指標の開示)、「科目概要」(通常の授業概要的なシラバス)、「科目のキーワード」(授業コマ全体を通してのキーワード)、「授業の展開方法」(PowerPoint&Keynoteを使う、「アクティブ」型の授業を行う、毎回小テストを実施する、社会人講師をコラム的に挿入する、などの授業法の記載)、「オフィスアワー」の記載などである。

⑦ 「見る」シラバスから「使う」シラバスへ ― メタ教材(教材参照体系)としてのコマシラバス

シラバスなどいくら「詳細化」しても役に立たない、と思っている大学教員はたくさんいる。またコマシラバスを「教案」と同じものだとみなして、初等・中等教育では「既にやってきたこと」とうそぶく関係者もいるが、それらの関係者が間違っているのは、ここで言う〈コマシラバス(時間型シラバス)〉は、実際に授業で〝使う〟シラバスだということだ。「教案」を実際の授業で〝使う〟教員などいない。「教案」は教「案」に過ぎないし、学指導要領は「要領」に過ぎない。

そもそも詳細化しても、元々その通りの授業ができていないし、その通りに授業をする気もないのだから、「役に立たない」と教員が思うのは当然のことだ。たとえば内田樹は、シラバス通りに授業をやることと学生の授業満足度とは「相関」がないと、次のようにまとめていた。「シラバスについて言えば、授業評価アンケートの統計処理でわかったことの一つは『授業がシラバス通りに行われているか?』という質問に対する回答が授業に対する満足度ともっとも相関度が低かったということである。教師が計画通りに授業をするかどうかが教育効果とあまり関係がないだろうということくらい予想がつきそうなものだが、シラバスで事細かに授業計画を書くように文部科学省は大学に求めてきた。いったい何のために……」(『街場の大学論』角川文庫、2007年)。

大学教員の実感がこの内田の発言によく表れているが、二つ指摘しておくことにする。まず現在の大学において、授業の毎回が「シラバス通りに行われているか?」どうかを学生が判断できる授業情報を記載しているシラバスなどないということ。二つ目は、師弟関係は「美しい誤解」(『先生はえらい』筑摩プリマー新書、2005年)に基づくものだと主張する内田が ― 実に正しい認識だ ― 「満足度」を指標に授業評価するのもおかしなことだということ。内田は、授業を、学生を満足させるためにやっていたのだろうか。

ちなみに内田とのこのやりとりに加わっていたのは、当時文科省の高等教育局私学行政課長の杉野剛。杉野は考えられないくらいに内田のシラバス不要論に迎合しているが、高等教育局のお役人がいかにシラバスの意義を理解していないのかがよくわかる。彼らは大学の管理手段(財務省向けの)としてしかシラバスを理解していない。

内田樹は、シラバスを前もって読んで授業の内容を判断できるのなら、学生はもともと授業を受ける必要などないとも言っていたが ― それはそれでまたもっともな意見だが ― 、これもまた、〝使う〟シラバスについての無理解から来ている。〈時間〉型シラバス=コマシラバスは、その意味では〈教材〉シラバスでもある。正確に言えば、コマシラバスは、メタ教材である。

いろいろと豊富な教材を持ち込むのが好きな教員はいくらでもいるが、90分間でそんなにたくさんの教材など使いこなせはしない。それは「必要だから」こそ用意した教材だというのなら、その教材が授業内のあれこれの教育テーマの何にどう関わっているのかを示す必要がある(※14)。

そうでないと、学生はまともに参照されなかった教材を自宅に持ち帰っても使いようがないからだ。教材としてのコマシラバスがそれ自体メタ教材であるというのは、その意味で、授業内で配布されたり、参照されたり、使用されたりする教材・教具・設備すべての司令塔でなければならない。

つまり、コマシラバスには、単なる授業内容の詳細だけではなく教材参照の体系が印されていなければならない。シラバスは「文献講読のペースメーカー」(苅谷剛彦)でもある(※15)。

参照体系が貧弱な授業は、とりつく島のないお喋りに充ちた授業になってしまう。偏差値70以上の学生には、ノートを取る天才が何人かいて、そんな授業でもきれいにノートにまとめるだろうが、「多様化した学生」で埋まる今日の教室でそんな授業をやれば、教員の教育目標は宙に浮いてしまう。そもそも偏差値70もあれば、そんな授業をやった途端に、「先生、今日の話はとても参考になりましたが、なにかそれについての参照・参考文献はないのでしょうか」と必ず訊いてくる。

よく、授業の「参照文献」と言って、シラバス巻末に必要な文献を挙げているシラバス書式があるが、15回分全体のシラバス末尾に「アリストテレス『刑而上学』、ヘーゲル『精神現象学』」と掲げられても意味はない。本人の教員さえまともに読めてもいない参照文献を挙げている場合もいくらでもあるのだから。自分の授業内容の貧弱さを補うためのこけおどしの文献参照指示にとどまっており ― ちょうど業績稼ぎのための参照文献指示のように ― 、学生にとっては迷惑なだけのこと。そもそも、たった15回(90分×15回)しかない授業において、何百頁もある文献を頁指示もなく何冊も挙げられてそれらの授業各回と文献との関係を推測できるのなら、そんな学生はその先生よりも〝優秀〟な学生だ。

少なくともどの授業回で、そしてその授業回のどのテーマと関連して、それらの文献のどの箇所が重要なテキストになるのかを示すことなしに、巻末文献の表示が意味あるものになることはない。つまり、参照文献も含めた教材参照もコマ毎に記載しないと意味がない。

特に〈教科書〉を使うことが少ない高等教育の授業では、授業回毎の参照の体系を組み立てる必要がある。そもそも中等教育以下で使用する〈教科書〉を書く人(あるいはその候補者)が教員をやっているのが〈大学〉というところなのだから、大学のすべての授業の教材体系は、(毎年更新される)書き下ろしの体系であるはず。書き下ろしであればあるほど、その教材展開の意味を紐解くのは毎回の授業以外にはないだから、つまりその解説書は授業行為そのものであるのだから、具体的な頁数などとともに毎回指示する以外に、その書き下ろしのコマシラバスが有効になることなどありはしない。

そのように、教材は〈科目〉に属しているのではなく、毎回の〈授業〉 ― 〈科目〉のincarnationとしての ― に属している。そして、毎回の授業の中のさらにいくつかの教育テーマ(学習テーマ)のそれぞれに属している。その関連が明示されてこそ、授業の中の教材は意味あるものとなる。コマシラバスは、単なる「ペースメーカー」ではなく、授業内の参照地図でもあるわけだ。

というより、この学生たちを前にして、この教員である「私は」、どんな教材を各所に案配しているのかを指示する司令塔がコマシラバスである。天空(●●)(教育目標)と地上(●●)(クラス学生の基礎学力の現状)とを仲介するのがコマシラバスの記載内容で問われていることだ。

シラバス(コマシラバス)には難しい概念が並んでいるのに教材参照欄が希薄であるとしたら、その教員は学生の現状に顧慮せず、好き勝手話して授業を終えるのだなと邪推できるかもしれない。いまどき簡単な内容さえ教えるのに難しい「多様な学生」たちなのだから、教材参照欄がまともでないコマシラバスの授業はほとんどまともな授業などやれてはいない。たとえコマ毎に教材参照欄が存在しているシラバス書式であっても、その欄がコピペで一様に「授業当日配布」などとなっている場合は特にそうだ。

⑧コマシラバスの詳細化は、授業をマニュアル化することではない ― 思惑の差分(●●)を意識することの〈双務性〉について

このように〈コマシラバス〉を参照体系共々詳細化していくと、授業が硬直化し、教育が本来有する活き活きとした果実を得ることを阻害するのではないかと言う関係者が必ず出てくる。教員は機械のように(時間に追われて)定められたレールを走る授業しかできなくなるではないかという懸念だ。

しかし、この(●●)今日の授業で何を教えるべきなのかについて、何も決めずに教壇に立つ教員などさすがにいないはず。〈コマシラバス〉は、とりあえずは、何をどの程度までどういうふうに話そうか、という教員の思いを綴ったもの。しかし、思い通りにはいかないものが〈授業〉。しかし、どう思い通りにいかなかったのかは、その思いが明示化されていない限り見えない。教員本人にさえわからない場合も多い。〈コマシラバス〉が一義的に学生サービスのためでないのは、その実際の授業の場で計画との狂いが生じたとき、その差分(●●)の(●)参照(●●)項(●)としてコマシラバスが自然(●●)に(●)機能するからだ。コマシラバスは、それを書き込めば書き込むほど授業についての自己管理意識が高くなる。つまり〈コマシラバス〉はまずは教員のためにある。この差分の意識が授業改善(授業デザインと授業運営との改善)の契機になっていく。

差分の意識がない授業は、何回やってもいい授業になっては行かない。「冗長すぎた」「展開に無理な飛躍があった」などの反省が具体化していくのは ― この反省は教授たちが論文を書く場合とほとんど同じ反省の質に関わっている ― 、授業開始前の〝教員の思い〟が事前に明示化されていなければ不可能。その思いが詳細化されていれば、反省や改善の具体化はもっと容易なものとなっていく。

しかもこの〝教員の思い〟が具体的で詳細なコマシラバスにおいて、学生と(実時間的に)共有されていれば、「先生、時間足らずで終わりましたね」という指摘とともに、その反省が外部共有化される。概念型シラバスでは、教員が思い通りの授業ができたのかそうでないのか、学生にはさっぱりわからない、教員さえ自覚できていない。概念型シラバスにとどまる限り、学生に「シラバスと実際の授業とは一致していましたか」と聞いても意味はない。

学生には、今日のこの(●●)授業において、先生が教えたかった内容(テーマとそのテーマの細目とその個々の細目のレベル)の全体が見えない。概念型(主題概要型)のコマシラバスでは全く見えない。しかし、先生が「今日の授業は、主題はこれ、その主題細目の三つはこれ、それぞれの細目レベルはこれこれまで」というように宣言して授業を始めれば、「先生、時間足らずで終わりましたね」と学生は言い始める。この(●●)授業の〈全体〉を学生と教員とで共有することから授業が始まるからだ(※16)。

この〈全体〉の共有は、内田が『最終講義』(技術評論社、2011年)で言う「一覧性」とは別のものだ。「未知の知見」に出会うのが教育の場であって、シラバス的な「一覧性」はそれを阻害すると内田は言うが、「一覧性」を詳細化しても、それくらいで消滅してしまわないのが「未知の知見」というものだ。分厚い博士論文や分厚い著作(あるいはたくさんの著作)を熟読しているからといって、その人の(今更の)講義を聞く気にはならないだろうか。それらを焼き直したようなシラバスを見たらもう聞くことはないと思うだろうか。それでも(だからこそ)、講義を聞きたいと思うことはいくらでもある。「未知の知見」は同じ(●●)もの(●●)に基づいて反復し、再生する。内田の「未知」論によるシラバス否定論は、手品の種明かし論にとどまっているのである。「未知」のドキドキわくわく感が面白いというのもわからないわけではないが、何回聴いても「未知」のまま終わってしまう授業にも学生たちはうんざりしているわけだ。

さて、90分の授業においては教員と学生との時間は逆行(●●)しており、教員は授業の終わり(目標)から授業を始める、学生は授業の始まり、つまり前から順に受講を始める。〈全体〉が見えているのは教員だけなのだ。コマシラバスは、その時間の逆行を埋める緩衝地帯なのだ。

したがって授業計画の成否について学生アンケートを取る限りは、計画は詳細な(=〈全体〉が見える)コマ計画(コマ単位の授業目標)にまで展開する必要がある。しかもそのコマ計画は、授業中の使用に耐えるもの、耐えるように詳細なものになっていなければならない。シラバスにおいてもっとも大切なことは、学生の学習目標を教員が一方的に(自分の目標を棚に上げて)提示することではなくて、教員の教育目標(●●●●●●●)をまずは学生と共有することであって、その共有は、授業中のシラバス使用、具体的なシラバス使用なしには不可能だ。そしてその共有評価を学生アンケートなどで反映させていけば、授業改善に組織的に取り組むこともできるようになる。そうやってはじめてシラバスが「双務契約書」(苅谷剛彦)と呼べるものになる。

たしかに、内田樹が考えているとおり、授業を受講する前に学生がシラバスを読んで評価できればそれはもはや学生ではない(そもそも内田はシラバスを「選択科目」の選択便宜としか考えていない)。授業を受講する意味もほとんどないことになる。その意味ではシラバスは契約書ではない(※17)。契約者の双方は対等の権利関係になるが、教員と学生との関係は、対等の権利関係などではない。その意味では学生は〈顧客〉でも〈消費者〉でもない。

しかし授業を受講すること、シラバスを授業利用することを前提とすればシラバスの存在意味は変わってくる。受講後のシラバス評価によってこそシラバスは〝契約書〟と類似した関係に入る。苅谷剛彦が「双務契約書」という場合の「双務」性は、受講前ではなくて、受講中(●●●)評価、受講後(●●●)評価が加わってはじめて機能するわけだ。つまり学校教育における〝契約〟の双務性は進行形としてしか存在し得ない。そしてその「双務」性においてこそ、「先生、時間足らずで終わりましたね」という差分の意識は際立ってくる。

⑨-1 コマ授業の積み上げとしての単位制科目

さて、なぜ差分は共有され、組織化される必要があるのか。それは各科目の仕上がりの接合性が不安定になることについての懸念(●●)からである。

教養主義に徹してすべての科目が自己完結し、科目単独の啓発性のランダムな結合を目指すカリキュラムならその種の共有性や組織性は不要かもしれないが、普通、それを〈カリキュラム〉とは言わない。〈カリキュラム〉とは科目の自立性の否定(いわゆる〈講座制〉の否定)のことだ。言い換えれば、〈カリキュラム〉とは全体で一つの科目、124単位(124単位以上)の一科目という考え方を前提して初めて成り立つものだ。

早稲田大学のとある学部のカリキュラムは、1000科目の選択科目カリキュラムになっているらしいが、これは、カリキュラムというよりは、カリキュラムの断念にすぎない。バイキングメニューの料理が専門店の料理を越えられないのと同じ事だ。たしかに、下手な専門店より、バイキングメニューの方がましだという言い方もできるが、その言い方も、カリキュラムなんてできないという諦念から来ていることに変わりはない。「選択科目が多いというのもカリキュラムの特徴の一つだ」とうそぶくしかない。

そもそも「多様な学生」(※)を受け入れなければならない昨今の大学では、一科目の完結性で、基礎、応用、高度教育まで展開することは不可能。進学率20%台(90年代以前)の大学科目「2単位」教育の成果は、昨今の大学では4単位、6単位、8単位といくつかの科目を重ねないと達成不可能な成果だと言える。教員がお互い、縦横の科目連携を意識しながら、一つ一つの階段を上っていくように科目の端緒と出口の構成を考えていくことが必要になる。構成を概念的(●●●)に(●)考えるだけではなく、実際の授業もまたその実際の成果が問われることになる。

昨今の大学の授業は、全体としてみればカオス。個々の授業科目にいくつか優れた授業があっても科目間連携としてはすべてが断絶している。大学の教育には期待しないという風潮が蔓延しているが、大学の無力は、このカオスによるカリキュラムの不在にすぎない。

四年間もあれば、一つ一つの階段が緩やかでも、その一つ一つの階段がきちんと踏みしめられる強度を持てば、「多様な学生」であってもかなりの高さまで登ることができる。4年間もあれば、偏差値40以下からでも高度人材育成が可能になる。そのためには毎回の授業での差分の意識を持つ体制を築くことが必須の課題になる。

「先生、時間足らずで終わりましたね」という学生の指摘は、ナン癖(●●●)というよりは、後の科目受講(カリキュラム)に影響があることとも関わっている。

もちろん、それは一つの科目の構成にも関わっている。同じ科目内の授業において二コマ目の授業に失敗すると三コマ目以降の授業にも負担が大きくなる。差分の意識を持つことなしに授業を続けると、どんどん教育目標は先送りされ、後半になればなるほど取り返し不可能な状態に陥る。そこで未完結なまま終わると、「後の科目」(後のナンバーを持つ科目の受講前提)に影響が出てくることになる。それが〈カリキュラム〉における科目と科目との関係だ。そもそも他の科目との関係以前に、その科目自身の履修判定自体も曖昧なものになる。

そもそも〈単位〉(単位制)とは、それに該当するコマ数が積み上がることを前提にして与えられるものだ。(※18)

二単位科目であれば、最後の15コマ目は、14コマのそれぞれの階段を確実に踏みしめて上がることなしに達成不可能な成果であるように組み立てられていなければならない。担当教員が15コマ2単位の科目担当者になるということは、90分×15回でないと話せないような深さ(●●)の授業内容を話すことができる ―それだけの専門性がある ― ということでしかない。もっと言えば、論文(12000文字程度の)を書くくらいの専門性だけではコマシラバスは書けないかもしれない。

深さと階段の意味は、たとえば小テストとは何かと自問するときでもはっきりする。毎コマか2コマ、3コマ置きに〈小テスト〉を実施するのはいいことだが、それを履修判定の一部として組み入れるのは(厳密には)間違っている。

1コマ目が満点取れることと15コマ目が満点取れることとは、原理的には無関係だからだ。教員は、すべてのコマを終わったときに、満点を取れるよう(あるいは60点以上取れる点数分布を意識して)各コマを積み上げているのであって、終わるまでの1コマ1コマは、目標ではない。たとえば、前半で小テストの平均90点の学生が後半で小テストの平均50点であった場合、小テスト全体の平均値は60点以上ということになり、その学生は合格点を取ることになる。科目全体の目的や目標に近づけば近づくほど点数が下がることもありえる学生の小テスト(小テスト点数のコマ分布)を、科目履修の判定材料にすることは単位制の学生評価としては適切とは言えない。

それでも小テストに意義があるとすれば、学生の自己評価(きちんと授業を聴いていたかどうか)、教員の自己評価(思ったように指導ができたかどうか)に使おうと思えば使える程度のこと。履修判定の一部に使うのであれば、初回ほど評価に傾斜を付けて、1回目から5回目までは、70%評価(100点ならば70点の評価)、6回目から10回目までは、80%評価などとやるしかない。

原則として小テストは、期末の履修判定試験が60点未満の学生の救済にあててはいけない。小テストの履修判定に関わる加点があるとすれば、あくまでも60点以上の合格点を取っている学生への加点としてしか存在し得ない。

⑨-2 小テストでは問えない科目の〈全体〉

あるいはこんな小テスト論もある。たとえば「解剖生理学」の授業では、臓器単位で1コマ90分ずつ振り分けた授業になっている場合もある。一コマ目は「心臓」、二コマ目には「肺」…五コマ目には「肝臓」とかいうように。つまりコマが積み上がらずに単元毎に自立している場合には、小テストもそこで完結するわけだから、毎回の小テストはそのまま履修判定に使ってもいいのではないかと。

この場合、期末テストは期末テストで「心臓」から2問、「肺」から2問というように小テストの外面的な(●●●●)総合版のような試験になるのだろう。

この問題の基本は、観点別評価の問題と同じだと思う。要は、肝心の(●●●)期末テストで50点、あるいは40点しか取れなかった学生をどう評価するかという問題である。小テストを履修判定に加えるということは、肝心の(●●●)期末テストで50点しかとれなかった学生を小テストの「平常点」で、たとえば10点加えて合格扱いするということだ。

しかし、授業当日「心臓」の小テストで100点取れていた学生が期末試験では点数が取れずに、50点にとどまることを教員がどう扱うのか、ここが履修判定の課題になる。結局、「学んだときから時間が経ったので忘れた」ということだろうが、それは許されることなのだろうか。短い時間(授業直後)でなら100点取れるが時間が経つと忘れるのなら、何を教えても意味がないことになる。「パブロフの犬」のような条件反射で小テスト100点を取っているだけのこと。

日本の若者が一番勉強するときは受験勉強の時だと言うが、その意味は範囲が広範であることとINPUT(受験勉強)とOUTPUT(試験)との間の時間が長いことの二つがその勉強の要素になっているからだ。知識を身につける(●●●●)ことなしには受験勉強を突破できない。内容が広範囲に渡ることとOUTPUTまでの時間の長さという二つの要素は「パブロフの犬」のような条件反射や単なる暗記だけでは突破できない。期末試験という半期の時間の長さにも耐えられない50点学生を合格扱いする問題はそこにある。試験は原則、INPUTされた時から長い時間をおいて実施されるときにこそ学生の〈実力〉を測定できるものだし、それはその教員の教育力の実力を問う契機でもある。

さらに言えば、いくら単元別で、臓器単位で授業を細分化しても〈人体〉とは何か、人体の〈要素〉とは何かが解剖生理学を理解することの本旨であるだろうから ― 三木成夫ほどにメタフィジカルな物語を作り上げる必要はないにしても ― 単元が進む毎に見えてくる全体(●●)(あるいは基本(●●))があるはずで、その内実こそ期末試験に結実させるべき単位制における履修判定の本来の在り方だと思われる。

小テストの点数を履修判定(期末試験の60点未満)に加えるとすれば、ケアレスミスで数点失うときの恩情点(●●●)以上に意味はないし、それ以上の意味を持たせるべきではない。

いずれにしても、単位制の科目を履修する意味は、時間数と内容(内容の深度)とが相関していることが前提なのだから、単元単位で分断されるコラム型の授業など本来は許されないことなのだ。

⑨-3 コマシラバスを書くことがカリキュラム(科目間接合)リテラシーの基本

一つの科目の内部でさえ、小テスト細分型の履修判定とかコラム型コマ構成などが横行している現状で、つまり一つの科目のなかでさえ〈カリキュラム〉になっていない現状で、科目自体を積み上げるカリキュラムなどできるはずがない。

しかし、そうであるにもかかわらず、なぜ教員はそのことに鈍感であり続けるのか。科目の履修判定(期末試験)に第三者性がなく、授業計画は授業〝計画〟として、実際やったことまでを試験すればいい、という現状があるからだ。選択科目の多いカリキュラムほどそうなる。選択科目とは他の科目との接続性のより希薄な科目なのだから、失敗しても誰の迷惑にもならない。途中で終わったかどうかさえもわからない科目でしかない。

つまりシラバスは「ペースメーカー」にはならず、教員自身の「ペース」そのものが存在してない。「経済学Ⅱ」よりも難易度が高い「経済学Ⅰ」、「経済学Ⅱ」よりも易しい「経済学Ⅲ」がある理由は、その種の「ペース」が不在だからだ。一つ一つの階段自体が崩壊しており、階段でさえない。これでは〈カリキュラム〉は存在し得ない。

極端なことを言えば、経済学部の科目名なら、「経済学Ⅰ」~「経済学LX」までの「ナンバリング」(4年間分の通しナンバー)だけでよく、選択科目もゼロにするくらいの気持ちで取り組んでこそ、初めて〈カリキュラム〉が存在しうるのだから。連続する2、3科目さえ管理できない大学教学体制で、どうやって選択科目が多数あるカリキュラム ― 選択科目が増える度に管理変数が複雑になるカリキュラム ― の仕上がり人材像をコントロールするというのだろう。

現在のところ、カリキュラムを意識した、つまり他の科目との接合を意識した科目運営を配慮すべきだと思っている大学教員は、三割くらいはいる(※19)。カリキュラムがほとんど機能していない現在の大学において、この数値は、私にはとても有望な数値だと思う。「多様な学生」を前にして、科目連携の意識は日増しに高くなりつつある。しかしカリキュラムを考えようと考えまいと、自分が担当する一つの科目内の15コマの階段自体がカリキュラムであることに変わりはない。自分の科目のカリキュラム構築ができない教員たちが科目を超えた連携を模索できることなどありえない。まずはコマシラバスが書けることがカリキュラムリテラシーの基本なのだ。

(3)教員は授業機械か? ― 教育と研究の接点としてのコマシラバス

①教員はなぜコマシラバスを嫌うのか

このリテラシーに習熟することは、教員はシラバスに追われて〝機械のように〟授業をやるしかないということになるのだろうか。授業は〝生きもの〟であって、その躍動性を殺ぐのではないかという、何度も再生するコマシラバスへの懸念だ。

しかし、シラバス=コマシラバスの授業内容は、中等教育までのように〝学習指導要領〟に拘束されて教育目標を強制されるものではない。機械のような授業をやるとすれば、自分が〝自由に〟書いたコマシラバスの記載が機械的なだけのこと。シラバスを生きたものにするかしないかは大学教員の力量にのみ関わっている。

たとえ〝自己管理〟であっても、「授業は計画通りにはいかない」と思うのなら、〝復習コマ〟や〝踊り場コマ〟(※20)を15コマ(2単位90分×15回授業の場合)の間に2回程度挟めばいい。そのような進行のバッファー(buffer)を入れると、中身の厳選が必須の課題にもなるが、〝機械化〟を嘆く教員のシラバスは、大概は「あれもこれも」の内容になっているものが多い。あれこれの既成の教科書や参照資料などの見出しを任意に拾い、それを赴任先のシラバス(コマシラバス)書式に流し込んだりすると、大抵の場合、「先生、時間足らずで終わりましたね」と、学生に突っ込まれることになる。コマシラバスの記載が形式的、機械的なのだ。

「あれもこれも」の変種としては、研究室などでコマシラバスを書いているうちに概念連鎖が盛り上がり、どんどん書き込みたくなってきて、内容自体が膨張してしまうということもある。それではコマシラバスの記載がコマシラバスにもかかわらず概念概要的なものにとどまってしまう。たとえ「詳細」であっても。

両者とも実際の授業では必ず破綻する。こういったタイプの教員は、コマシラバスがあろうがなかろうが、もともと授業が苦手な教員であって、こういう教員にこそコマシラバスを書いてもらって差分の意識(計画倒れの意識)を持ってもらう必要がある。授業が苦手な教員ほどコマシラバスを嫌うのだから。

「あれもこれも」の内容になり、概念膨張したようなコマシラバスになるのは、結局、その90分で必ず押さえなくてはならないことは何なのかが分かっていないためであって、その意味は、今日の仕上がりの成否が、次のコマ、次の科目の展開に影響を与えることに配慮が足らないということなのである。

売れっ子人気講師みたいな教員や実務家の教員は、2単位授業を持ちこたえる力が不足しており、前者は講演のような授業をやり、後者は実務経験の自慢話に終わる授業になりがちだ。こういった教員たちは、授業コマ(の成果)を積み上げる、科目(の成果)を積み上げるという感覚が薄い。毎回が講演のような授業になる。シラバス、コマシラバスを嫌う傾向の本質はそこにある。

② 長い時間をかける教育としての大学教育とシラバス

しかし狭義の生涯学習とは異なり、学校教育における教育の特徴は、長い時間の教育、時間を積み上げる教育にある。6年間(小学校)、3年間(中学+高校=6年間)、そして4年間の大学教育。長い時間の教育であるにしても中等教育までの教科に分断された教育に比べれば、大学教育こそが唯一4年間を一つの科目のようにして構成できる特徴を有している。大学教育こそが〈カリキュラム〉教育が可能な学校(大学)の本質を有しているのだから。学習指導要領のない自由な大学においてこそ、教員がその専門性において自ら自由に書き込んでいく〝学習指導要領〟としてのシラバス=コマシラバスが前面化する。大学教育の自由とは、自由に計画を詳細化できる自由であって、毎回の授業計画は毎回書き下ろしの教科書を書ける(はずの)大学教員の専門性を反映している。

シラバス(コマシラバス)とは、文科省が「教育と研究」と言わずに「教育研究」と一体化して使う場合の要(かなめ)の内実となっている。実際、コマシラバスを書き進むときに中身が具体化せず形式的になるのは、「授業が苦手」というよりはそのコマのテーマが自分の専門性の薄い箇所であったりする場合も多い。2単位15回の授業を担当する、そのシラバスが書けるというのは、教育能力以前の専門性(研究専門性)に関わっている。だからこそ、アメリカの学会は、「日本の学会以上に、専門教育の実践についての情報を豊富に提供している」(苅谷剛彦)。学会(研究)と教育とが分離している日本の教授たちはだからシラバスを書くことを嫌う。しかし、自分の授業の〝教科書(コマシラバス)〟もまともに書かないで、「教育ばかりやってられない」というのは本末転倒である。

敢えて言えば、一回90分の授業トークを有意義にもたせるためには100枚(40000字)くらいの論文が書けるだけの能力がないと不可能である。トークは場合によっては書き言葉(論文)よりも圧縮力が高いからだ。300枚の論文を書いても、何が書いてあるのか話してみて、と言われて、90分×15回も話し続けられるのかといえば、そんなに簡単なことではない。

そもそも各大学で行われている大学教員採用審査は、大概は、担当予定科目を提示して、それに耐えるだけの論文数や論文の質をチェックしているのだから。それは、結果的には、この教員は少なくとも2単位のシラバス(コマシラバス)が数科目分書ける専門性を有しているかどうかを審査しているわけだ。

したがって授業が生きものだからというのならば、論文も生きものだろうし、生きものには生きるための法則やルールがある。ストックのない生命は存在しない。

そしてそのストックの有無を検証することがテスト(試験)の存在だ。

1コマ90分の授業の最後に小テストなどを一度でもやったことのある教員なら、思ったように学生が理解してはいないことはよく分かっている。授業「活き活き」派や「アクティブ・ラーニング」派の教員たちの授業は、テストすれば惨憺たる試験結果になる。

色々と話したけれども何が核(ストック)となっている話なのかへの留意がない授業は小テストをやっても平均60点程度の授業にしかならない。標準偏差も大概の場合20.0以上になる。その結果を見て「やる学生はやる、やらない学生はやらない」とうそぶくことになる。

喋りっぱなしで授業を終える教員は、「必要なことにはすべて触れてある」という言及主義型の授業を行い、学生の身につくプロセスまでを追わない。身につくところまでの成果で、「授業を終えた」という自己評価をしない。いつも言及主義で終わる。シラバスも(教育・学習目標を)書くだけ書いて終わり。こういった教員は、コマシラバスを書いても概念型になり、「言及はしてある」というように書き終える。身につくプロセスを追うのがコマシラバスの意義であるにもかかわらず、これではカリキュラム(他の科目への仕上がり接続)を担う科目のシラバスにならない。

結局、コマシラバスは授業を機械化、マニュアル化し、生きものである授業を平板化するという批判は、シラバスを平板に書いているか、自分勝手に書いているかの裏返しの反応に過ぎない。自分が教えたいことについて学生の理解過程を追うシラバスを心がけるなら、コマシラバスは詳細化した方がいいに決まっている。

③ 「できる」評価=「行動目標」評価における行動主義(behaviorism)

実習授業の場合も、教材や教具、実習設備に紛れて(●●●) ― さすがに実習最中に寝ている学生はいないため ― 、一人一人の学生の実質的な仕上がりに鈍感になってしまう場合も多い。実習仕上がり試験も「よくできた」「普通」「なんとかできた」(あとは「不合格」)の三段階程度にとどまることも多く、せめて5点差の解像度で ― つまり、100点満点を20段階の評価解像度で ― 、合格グループを分布させる必要がある。不合格組の補習も努力主義評価で「それなり合格」扱いする場合も多く、(大学であるからこそ)知性化(●●●)す(●)べき(●●)実習評価の体制もまだまだ不十分だ。

そんな実習授業の「細目レベル」こそ、きちんと詳細化して書き込むべきなのである。実習は寝ている学生がいない分、講義授業よりも授業の凸凹が見えづらい。だからこそ、「細目レベル」の詳細化と履修判定(期末テスト)の解像度との整合性を取る必要がある。「講義のシラバスはまだ書きやすいが、実習のシラバスは書きづらい」と嘆く教員がいるが、そんな教員はほとんどの場合、解像度の低い実習試験、実習補習、その追再試で授業を終えている。

実習授業において最悪の評価指標が「できる」評価だ(先の佐藤たちが推奨する「行動目標」評価)。これはいかにも客観的で実践的な指標のように見えるが、たとえば「トリプルアクセルができる」とか「100メートルを10秒未満で走ることができる」などのように〈行動〉がただち(●●●)に(●)〈質〉を意味するような「できる」目標でない限り、教育目標にはならない。しかも〈行動〉がただちに〈質〉を意味するような目標とは、常人では不可能な(オリンピック選手でなければできないような)目標を掲げる場合のみだ。

たとえば「ピペットを適切に扱うことができる」はその行動に伴う質をただちに意味しはしない。「適切」と言っても、数多の水準があるからだ。「適切」とは何かこそ、「細目レベル」で刻むべき内実であって、刻む段階の数がピペット操作教育の〈質〉の諸段階(解像度)を意味することになる。〈実習〉単位が〈講義〉の二分の一しか与えられていない現状は、〈ビヘイビア;行動〉よりも重要な行動の〈質〉(行動の「細目レベル」)が問われてこなかったからだ。実習が授業時間内に限定されているからと言って、実習には予復習指示ができないというのは、あまりにも行動主義的(●●●●●)ではないか。〈行動(behavior)〉だけなら、猿だって人間と同じ(●●)ことができる(●●●)。実際、行動主義心理学では、人間と動物との間に質的な断絶など認めていない(※21)。

実習教育目標自体の解像度が、「できる」表現に行動主義的に終始する限り教育成果は期待できない。わいわいガヤガヤ型の演習授業の場合も同じ事が言える。実習や演習のような「アクティブ」型の授業こそ、「細目レベル」の解像度を上げる必要がある。大学の履修判定はどんな授業であっても、Behaviorismに陥ってはいけない。

「演習(ゼミ)」授業などもシラバスが曖昧な「わいわいガヤガヤ」型の授業にとどまり続けている場合もある。「学生の基礎学力が低い」と嘆く大学に限って、「わいわいガヤガヤ」型演習が多いこともある。しかし〈演習〉は、すでに学習主体にそこそこの知識ストックがあると認められている場合にしか成功しない。「知識」INPUT型だと学生が寝てしまうので、「演習」でなんとか盛り上げるというような演習こそ、シラバスが書けない演習になる。「私は演習担当なんですが、詳細シラバスをどう書けばいいですか」などというような演習授業なら、もうやめた方がいい。講義で充分な教材・資料を用意できない教員が演習でまともな教材・資料を用意などできないからだ。しっかりとした講義が成立していない中で演習をやっても成果は出ない。大学のカリキュラム目標が何になるにせよ、その目標の成否の鍵を握るのは、講義授業(知識INPUT)である。講義が成功しないのに、実習もフィールドワークもインターンシップも成功するはずがない。演習、フィールドワーク、インターンシップなども講義とセットにしてカリキュラムを組み、成績優秀学生しか参加できないような仕組みを作らないと「わいわいガヤガヤ」演習は意味がない。演習におけるBehaviorismは、「寝てはいない、起きてはいる」というものにとどまる。

カリキュラムにおける科目接続とは、講義であれ、実習であれ、言及や行為(みかけ)(ビヘイビア)の連鎖ではなく、質的(●●)な(●)仕上がりの連鎖でなければならない。

ある科目の受講は、他のそれより時間的に早期に受ける科目のシラバス主題(教員の教育目標=学生の学習目標)を〝それなり〟に理解していることが前提になっている。これを「単なる(●●●)目標に過ぎない」と言ってしまうと、科目「連鎖」はあやしくなり〈カリキュラム〉は崩壊する。

(4)期末試験(履修判定試験)とシラバス ― シラバス体系の一部としてのアセスメントポリシー

①履修判定指標の必要性

科目と科目の接合性の度合いを測るものが期末試験(履修判定試験)の点数やその点数分布である。言及主義の限界は、①履修判定試験の内容 ②履修判定試験の点数分布(標準偏差)を見ればわかる。

期末試験の内容は三つの観点からの整合性を問う必要がある。

① シラバス=コマシラバスと期末試験の内容との整合性

② 実際の授業とコマシラバスとの整合性

③ 実際の授業と期末試験との整合性

シラバスも授業もそう悪くはないのに、期末試験の内容が杜撰なものはいくらでもあるし、逆に期末試験の内容はとても立派なのに、シラバスも授業も杜撰という場合も多い。大学における期末試験は、中等教育以下の試験に比べてもお粗末なものが多い。そもそも難易度設定が個々の教員任せになっているために、60点合格の意味がないも同然。他科目との接合性以前の問題が多すぎるのだ。GPA評価が効果的に機能しない原因もそこにある。今回の「高等教育の負担軽減制度」利用受け入れ校側の「機関要件」にも、「厳格な成績管理の実施・公表」が義務付けられているとおりだ。

本来は、シラバスを作成する場合に、試験指標も、シラバス項目の一つとして書き込む書式を用意しないと、この三つの整合性は取れない。

私(たち)の大学では、シラバス=コマシラバス作成と同時に、期末試験(履修判定試験)の指標(履修判定指標)も記載し、シラバス=コマシラバスの巻末に「履修判定指標」を5~10指標程度挙げている。これは通常、各大学で「授業の目標」「科目の目標」「到達目標」などという言葉でシラバスに記載されてきたものだ。

しかし、これらの「目標」記述は、結局は、履修判定の指標として具体化しないと意味がない。目標が具体化するのは、期末試験(履修判定試験)においてのことだからだ。従来、これらの「目標」は概念型シラバスと同じように、概念的な目標記述にとどまっていた。しかし目標を概念的に記述しても、それらが15回授業(2単位授業)の中でどんな関連をもって展開するのかが見えない限り、ほとんど意味のない記述にとどまる。目標にもインカネーション(incarnation)が必要なのである。

ちなみに私(たち)の大学では、履修判定指標は、「履修指標」「履修指標の水準」「キーワード」「配点」「関連回」と5個の要素で書き込んでいる(※)。

「履修指標」は、何を履修のテーマにするかの「何」、「履修指標の水準」は、その「何」をについてどの程度に掘り下げた内容を問うかの水準。「キーワード」は、その「水準」を構成するキーワード。「配点」は100点満点における各指標の配点。「関連回」は、「履修指標」「履修指標の水準」「キーワード」までの理解の鍵を握る授業回(15コマの内、どこでその話をするのかの関連回)の提示となる。

なお履修指標(5~10指標)は、シラバス=コマシラバス書式表の最後に記載して、授業開始日に科目毎に配付するシラバス=コマシラバス資料と一体化させる必要がある。そうすることによって、学生達は毎回の授業が何を目指して進んでいるのかをシラバスの巻末の履修判定指標と照合しながら受講することができるようになる。

私(たち)の大学の「履修判定指標」の実際の記述は以下のようなものとなる。

※以下は、私(たち)の大学の「建学の精神」を説明する「人間環境学」講義(90分×15回の2単位科目)「履修判定指標」の事例から。

これらの指標提示は試験内容とその解答を前もって開示しているような体裁を有しているが、この提示の目的はそこにあるわけではない。時間的に進んできた15回が何を基盤にして(何を目標にして)成立しているのかの提示がこの指標提示の意味。15回のコマシラバスをもう一つ別の観点から解釈し直すための指標提示である。「関連回」の提示をみても、必ずしも関連回が連続していない指標もいくつか混じっているが、これらは理解の道筋と理解の目標とが必ずしも同じものではないことを意味する。こういった理解のジグザグを反映するからこそ、15回を振り返る「目標」(履修判定指標)の提示は意味を持つ。何より、授業の中身を立体的なものにできる。

② 「アセスメント・ポリシー」は「観点別評価」では代替できない

最近、文科省は三つのポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー)に加えて、アセスメント・ポリシー(Assessment policy)を付け加えるようになった(※)。

※最近は、これらが「入学者受入れの方針」「教育課程編成・実施の方針」「卒業認定・学位授与の方針」「学修成果の評価の方針」と日本語で表記されるようになっている。噂によれば中教審の委員から、なぜわざわざ英語で表記するのか、との発言があったらしい。

その基本となるのが科目の単位認定(履修判定)にかかわる方針なのだが、この新方針は、90年代初等に始まった(中等教育における)「観点別評価」の方針開示か、その亜種に代替されそうな気配もある。

たとえば、「期末テスト」50%、「小テスト」30%、「レポート」20%などというような評価のポートフォリオがシラバスで表示されている大学も多々存在している(※22)。ひどいものになると、質問点、出席点などという「観点」をいまだに挙げる大学も存在する。これも確かに〈アセスメントポリシー〉の一部をなすかもしれないが、本来の〈アセスメントポリシー〉は、「期末テスト」自体の評価方針(評価基準)、「小テスト」自体の評価方針(評価基準)、「レポート」自体の評価方針(評価基準)などを掲げることである。

なぜそれらの規準自体が具体的に示されないのか。理由ははっきりしている。ほとんどの教員は、シラバスを書くときには(半年以上実施が先になる)試験内容のことなど考えていないからだ。「シラバスを書くのでさえ面倒くさいのに、試験方法やその基準開示などやっていられるか」というのがほとんどの教員の現状だろう。

しかし授業計画(シラバス)を書き上げるときには、その計画の〝成果〟がどんなふうに確かめられるのかを同時に示すべきなのだ。むしろ〝成果(あるいは目標)〟から逆算して授業計画は書かれなくてはならない。目標なしに計画を立てても意味がないからだ。それを棚に上げて、評価割合を観点別に挙げても、いったいその割合の提示が何を意味するのかは全くわからない。おそらく〈目標(試験指標)〉と〈計画〉とが別々に立てられている分、教員は観点別の割合くらいしか思いつくことがないのだ。この程度では、おそらく学生は「期末テスト」の割合が低い授業の履修に傾きがちになるに違いない。試験日一回で決まる〝リスク〟が低くなるからだ。その程度の「ポリシー」にすぎない。

しかし〈アセスメントポリシー〉の内実はそこにはない。その本質は、どんな要件をどの程度満たしたら、その科目を履修したことになるかという規準の開示である。それは同時に科目同士縦横の接合性(=カリキュラム)の規準でもある。シラバスが目指すところがアセスメントポリシーの開示にあるとすれば、あるいはアセスメントポリシーの具体的な実現の過程がシラバス=コマシラバス編成にあるとすれば、シラバスポリシーのないアセスメントポリシーは存在しえない。むしろアセスメントポリシーはシラバスポリシーに内属しなくてはならない。言い換えれば、「なぜこんな試験をするのか」の説明文書がシラバス(コマシラバス)なのである。シラバスは、単位(単位制における)の内実を示すものだからだ。試験の在り方と関係のないシラバスはないし、シラバスと関係のない試験もあり得ない。

さらに言えば、目標(履修判定指標)までの長い授業過程(コマシラバスの15回展開)を追って評価するのはその長さや詳細さも含めて困難も多いが、履修判定指標のそれぞれの項目を見て、「こんな問いかけに答えられるようになる授業なら、ぜひ受講してみたい」と思う学生や学内外の関係者も出てくるだろう。その意味でも、履修判定指標は、単なる受験ツールではなく、シラバスの一部でなければならない。

③ シラバスアンケートの実施

こういったシラバスと履修判定指標と実際の授業運営の関係の実質化は、シラバスアンケートが鍵を握っている。通常、アンケートは最終回の授業で取る場合が多いが、それでは試験評価ができない。

学生がシラバスをまともに読まないのは、試験内容と密接に関連している「授業目標」「科目の目標」「到達目標」などの記載が杜撰か、試験内容自体が「目標」の記載内容とかけ離れているかのどちらかだからである。しかも授業自体がどんなに杜撰でも、試験判定(試験内容)に関心のない学生はいない。だとすると、最終回の授業で取る授業アンケートは、学生の関心(シラバスおよび授業運営全体への関心)の一番希薄なところでのアンケートに過ぎない。大切なことは、試験評価からする授業計画(シラバス=コマシラバス)+授業運営全体の評価アンケートを取るべきなのである。

私(たち)の大学では、「シラバスアンケート」(※23)と称して、試験終了後5分くらい時間を取って以下6項目のアンケートを取っている。

1. あなたは、コマシラバスを授業の度に持参して使用していましたか

2. 教員は、授業中、コマシラバスに言及していましたか

3. コマシラバスと実際の授業とは一致していましたか

4. コマシラバス(履修判定指標)と実際の試験とは一致していましたか

5. 実際の授業と実際の試験とは一致していましたか

6. 授業は全般にわかりやすかったですか

この集計(すべての項目で、良い評価で2段階、悪い評価で2段階、合計4段階の格差を付けた四択。最良評価で100点、次良の評価で67点、次悪の評価で33点、最悪の評価で0点で、期末に、科目ごと集計実施)を行うと、試験評価を含めたシラバス評価と実際の授業運営全体の授業評価が完成する。教員同士でもできない試験評価 ― シラバス評価さえなかなかできないのだから ― 、かつシラバスには目もくれないが試験内容には関心のある学生の試験評価を知的に行うためにこそ、履修判定指標の詳細化とそれに基づく試験アンケートは必須だった。おそらく履修判定指標とセットで試験アンケートを実施している大学は全国でも私(たち)の大学だけではないか。

(5)「コマシラバス」という言葉と10年後のシラバス論

① 自己管理のためのコマシラバス

私が「コマシラバス」という言葉を最初に使ったのは、1998年だった。その時にはインターネットで検索しても三つしかその検索がヒットしなかった。その三つは、主には小学校の「教案」に使われていたものだった。

しかし、私が「コマシラバス」という言葉を思いついたのはそれとは全く別個の動機からだった。

あるとき、カリキュラム議論ばかりしていないで、実際の授業をみんなで見てみようという提案があり、50クラスの授業(50科目)を、学科を超えて見学。見学者も当該学科を超えた教員が含まれていた。毎回10人くらいの教員が見学に入った。授業終了後、授業担当教員を交えて、「この授業をどう思うか」と見学者に振ったが、意見はまちまち。「いい」と言う教員もいれば、「これはまずいでしょ」という教員もいて、評価が決まらない。

話を聞いていると、ほとんどの発言は、授業法に関わるものばかりだった。「板書が下手だ」「教壇にばかり張り付いてないで教室の後ろにも回れ」「教材の使い方がよくない」「声が小さい」「授業にメリハリがない」「早口でよく聞き取れない」などなど。

これらの評価は、評価者が「私はそうではない」と言っているだけのことだ。声の大きな人は小さい声の人に「小さい」と非難する、板書のうまい人は「板書が下手だ」と指摘する、そんなことの応酬になる。

そのように大概の授業評価会は、「私はそうではない」という議論に終始する。そしてその反対現象を少し整理して列挙すると、「インストラクショナルデザイン」体系ができあがることになる。全く不毛な。

大概の教員が自分の授業に受講生以外の他人を入れたがらない理由は、メモ帳以外にろくな資料も持たずに入室してくる見学者の授業評価が自分の方法を押しつける授業法議論にとどまり、それ以上のまともな感想を聞いたことがないからだ。この拒絶反応は健全なものだ。

そんな経験をしたのが、2000年を前にした私の授業評価初体験だった。しかしなぜそんなことになるのか。おそらくそれは、見学した授業のその回の授業目的を示す文書や資料が授業内はもちろんのこと学内のどこにも存在していないからだ。

当時存在していたのは、旧来型の科目説明としての「授業概要」(授業計画)でしかなかった。ところが、見学の対象としての授業評価は、個々の毎回の授業に対して行われるものであって、科目概要(●●)の批評ではない。科目概要の批評など大学教員同士でやり始めたらつかみ合いの喧嘩にしかならない。何時間かけても決着は付かない。

だから概要だけでは、評価の手前で終わる。というより概要だけでは評価に手を付ける方法が存在しない。普通に授業見学しても、この授業が何をどの程度教えれば教員の本望を果たした(果たせる)授業なのかの資料や情報が存在していないわけだ。存在しているとしても開示されていない。つまり科目(●●)目標はあっても、授業評価できるだけの授業(●●)目標が存在していない、共有されていない状態だった。あっても一、二行、概念概要的に書かれているだけだったのである。

授業目標の開示のない、その資料が不在の授業を何回見学しても授業法議論にとどまるのは明らかなことだった。授業法議論は、そもそも授業目的、授業目標にしか従属しない。「その教育目的なら、この方法はまずいよね」「この試験に合格点を取らせるつもりなら、この方法はまずいよね」と指摘しない限り、授業法議論は成り立たない。どんなに「アクティブ」に授業が盛り上がっていても試験に合格しない限り意味はないからだ。目的に応じて方法も変わる。目的の数だけ方法も多種多様だ。授業法議論は授業目標の自己管理としてしか意味を持たないわけだ。

したがって、授業評価を有効に効かせるには、毎回の授業目標ができうる限り具体的に開示される必要がある。シラバスではなくて、コマシラバスが必要なのだ、と。「コマシラバス」という言葉は、そのときに浮かんだ言葉だった。

もちろん、それは授業評価で終わる授業評価(評価主義的な評価)のためだけではなかった。教員も学生も、今日の授業で何を教えるべきか(学ぶべきか)の情報共有がない。だから評価の基準がない。こんな段階で学生アンケートを何回取っても授業改善につながることはない。学生アンケート自体が授業法評価 ― 「授業の進行は適切でしたか」などの ― か、心理主義的な評価 ― 「授業に満足していますか」などの ― に終始するだけのことだ。

〈学校(大学)〉が組織的に授業評価できる環境にないという結論は、教員自身が授業評価(授業自己評価)できる環境にないということを意味している。

これは私にとって深刻な事態だった。干渉主義的な、そして管理主義的な授業評価を招来する原因は、むしろ自らの授業目標を具体化したり、詳細化したりしていない教員自身にあったのだから。またそういった体制を取ることなく、〝神聖な〟教室に土足で入るかのような(無益な)授業評価会を重ねる管理職や同僚教員にも問題があった。授業評価の前に取り組むべきなのは、コマシラバスだったのだ。コマシラバスのない授業評価はすべて干渉主義でしかない。

そこから、私(たち)のコマシラバスの書式開発が始まった。これは時間単位の教育目標を共有する方法だったのである。まず何よりも教員の自己管理のための。

② 生涯学習的なコマシラバス

もう一つの私のコマシラバス動機は、生涯学習論に関わっている。私は1995年から約5年間、生涯学習(狭義の社会人教育)カリキュラム&マーケット開発に責任者として関わっていた。学校教育の附帯教育部門としてだったが。

最初は、社会人向け初心者パソコン教育カリキュラム程度のものにとどまり、「Excel初級」「中級」「上級」などの難易度パッケージ(各レベルで90分×10回程度のパッケージ)で受講者を集めようとしたが、これが全く不人気。ほとんど受講者は集まらなかった。

原因は、「難易度」と言っても人それぞれだからだ。「人それぞれ」ということは、難易度パッケージされた10回の講義の内に、3回~5回は自分にとって不要な講義が存在しているということだ。その上、受講料はパッケージ化されている分=10回分取られることになる。これでは損だ。

そこで私はパッケージ化そのものが無駄だと思うようになった。難易度とはゼロから始める学校教育体系からの発想であって、受講者がすでに一定の目的を有する社会人教育には向かないということに気付いたからだ。学生教育の主体は〈学校〉にあるが、社会人教育の主体は受講者の目的に属するのであって、前者の教育の特徴がその生産性にあることに対して、後者の教育の特徴はその消費性にあるわけだ。社会人教育の鍵をなす資格学校に、〝同窓生〟組織が生まれづらい理由もそこにある。

したがって、社会人教育の場合、何が〈初級〉で何が〈上級〉かの難易度自体は、つまり何をどんなときにどんなふうに学ぶべきかは受講者が決めるものであって、〈学校〉が決めるものではない、というのがその時の私の判断だった。これはテッドネルソンが1960年代に「ハイパーテキスト」という言葉で表明したものとほとんど同じ思想だった。学ぶ者の数だけ学ぶ順序がある、というものだった。テッドネルソンは、秩序だった(=単線的な)学校教育体系そのものを破壊するために「ハイパーテキスト」という概念を持ちだしたのだったが(『リテラリーマシン ― ハイパーテキスト原論』アスキー出版局、1994年)、それはむしろ生涯学習の概念でしかない(※24)。

そこで私がやったことは、90分単位の講義の単独切り売りだった。Excelであれば「データ入力講座」「数式作成」「表作成」「グラフ作成」「ワープロ活用」「関数(数学関数編)」「関数(論理/情報関数編)」「関数(日付/時刻関数編)」「関数(財務関数編)」「関数(検索/行列・文字列操作関数編)」「関数(関数複合編)」「データベース活用(内部リソース編)」「データベース活用(外部リソース編)」「非統計処理データ分析講座」「統計処理(ヒストグラム・代表値編)」「統計処理(相関係数・回帰分析編)」「統計処理(t検定編)」「統計処理(分散分析編)」「統計処理(多変量解析編)」「VBA(文法編)」「VBA(オブジェクト操作編)」「VBA(オートメーション編)」「経営分析」「システムダイナミクス(複雑系)」などなど、難易度パッケージからすべて開放して、「」内の講座それぞれで90分講座の切り売りができるようにした。Excelの最後半の講座などは当時、一橋大学の経営系の教授たち(主には新橋の「統計研究会」系)の講師支援も得て展開していた。

この細分化と同じやり方で、Word、PowerPoint、Access、SQL Server、Oracle、「ネットワーク環境」「ホームページ作成」「Photoshop」「Illustrator」「DTP&DTV&DTM&CG講座」「CAD&3DCG講座」、プログラミング言語各種(C, C++, JAVA, Visual Basic.NET, C#.NET)講座(1990年代後半~2000年代当時のプログラミング言語各種)なども細分化していったのである。

これなら、講座名と講義概要(シラバス)、および「受講の前提」を見ただけで自分の学びたいこと、および学べる講座が何であるのかを受講前に理解することができる。

受講料はその分単独受講料も設定したが、それを積み重ねるとパッケージ料金よりも一回分が高くなるために、一ヶ月、三ヶ月というように期間定額受講料にし、それを払えばどの分野のどんな講座も受講数制限なしで単独で受講できるようにした。期間内で、自分で自由にカリキュラムを形成できるカリキュラム、まさに「ハイパーカリキュラム」が誕生した瞬間だった。受講生はそれ以後、爆発的に増えていった。資格を一切目指さない「ユーザーコンピューティング」カリキュラムで成功した社会人教育としては国内初のものだったと思う。

このハイパーカリキュラムの運営の課題は明白だった。「90分」単独受講で切り売りする分、90分のシラバス通りの授業がやれるか、ということだった。学校教育なら、三学期とか前期・後期とか、修業年限という比較的長い時間で〝つじつま〟を合わせることも可能だが、社内の会議をわざわざ欠席してこの講座の時間に駆けつける忙しい社会人を満足させるのは、90分で終わりと始まりの〝ケリを付ける〟ノウハウの形成が必須だった。まずは、90分のシラバスを詳細化すること、詳細化したシラバス通りの授業をやること、それも機械的にではなく身につくようにやること(受講目的を成就させること)、この三つがハイパーカリキュラムの成立の要件だった。四つ目があるとすれば、その三要件を支える全編書き下ろしの教材テキストの開発だった。

③ 〝後がない〟社会人教育の緊密感

この時、私が思ったことは、学校教育は、学年や履修単位の卒業要件で学生を閉じ込めている分、前から1コマずつ進む受講がいかに問題の多いものであってもそれが見えづらいということだった。授業に失敗しても試験認定するのは、その失敗した教員であるため、失敗した分、試験基準(履修判定基準)をゆるめれば、その失敗は見えなくなる。学生も最終(あるいは最低)目標は〝卒業(学歴取得)〟だから、試験基準が緩むことに、それほどの不満は生じない(※25)。

その上、学生教育と社会人教育との違いは、学生はゼロから学ぶために、何(●)を(●)学べなかった(●●●●●●)の(●)か(●)の判断が薄くなるが、自分で受講目的を有している社会人受講生は目的満足度の評価に厳しいということだ。社会人受講者は、授業評価基準を自分の中に最初から有しているが ― したがって、受講者アンケートがそのままほぼ100%の授業評価(教員への評価)と重なるが ― 、ゼロから目標なしに黙って教室で座って受講する「学校教育」下の学生(による授業)評価は、学生アンケートだけではすまない難しさが存在している。教育内容を主導権を持って作る者とその履修判定をする者とが同じ(同じ教員)だからだ。「学校教育」における学生は〈顧客〉ではない分、教員は自己管理に厳しい体制を取る必要がある。

〈学校教育〉の教員は学生に自分の教育を買ってもらっているにもかかわらず、その学生をしかりつけることができ、挙げ句の果てに〝落第〟を宣明できる、というきわめて特殊な(学生との)関係に入り込んでいる。これを〈顧客〉論で、「学生もお客様なのだから大切に扱おう」と言うのは少し筋が違う話なのだ。顧客論の本質は、顧客〝満足〟だが、学生と教員(師匠)との関係は(教員への)〈尊敬〉でしかない。尊敬関係に値する(最低限の)組織的(●●●)な(●)自己管理文書が、〈コマシラバス〉でなければならない。

内田樹が大学教育に「シラバス」は不要というのは(『下流志向〈学ばない子どもたち 働かない若者たち〉』講談社文庫、2009年)、学校教育を消費モデル、つまり生涯学習モデルで考える傾向を批判してのことだが ― それはそれでもっともなことだが ― 、しかし「尊敬」に関わる片務的(●●●)な(●)学校教育にこそ、シラバス開示が必要な局面もある。片務的だからこそ尽き果てぬ説明がいるというように。生涯学習型のシラバスなら受講者(消費者)が「満足」すれば済むが、片務的な学校教育では、Docendo discims(ドケンドー・ディスキムス)の精神※26においてこれでもかこれでもかとシラバス=コマシラバスを書き続けなければならない。

さて、会議を休んでかけつけた社会人受講生が「看板に偽りあり」と90分単位でクレームの声を上げ始めたらどうだろう。実際、そう言って、受講後、私の面前に駆けつけてきて私の座る机の幕板を蹴り破り、立ち去っていった受講者もいた。その種のクレームは、これだけ細分化して1000講座以上も管理する立場では、少なからず何回かあった。要するに一回勝負で取り返しが付かないわけだ。学校教育なら〝次回〟があるし、〝補習〟もあるが、社会人教育では、それは許されない。忙しい人たちばかりだからだ。「90分で教える、学べると書いてあるだろう」と言われたら、言い訳できない。

そういう言い訳なしに1000講座以上のシラバスと授業運営を管理して、この「ハイパーカリキュラム」はたくさんの受講者(最盛期で月間1万人以上)に恵まれた。「ワープロ(MS-WORD)くらいはできるようになりたい」と、このカリキュラムで学ぶことになった40才くらいの失業中の女性が、一年も経たないうちにMicrosoftの(何十万円もする)開発ツールを御自身で購入されて立派なリレーショナルデータベースシステムを構築するようになった、みたいな事例はいくつもこのカリキュラムから生まれていた。どこから入ってもOK、どこを目指しても果てしなく上っていくことができるハイパーカリキュラムだったからだ。

そして、もし、この〝後がない〟緊密感 ― 確実に踏みしめることのできる階段(緩やかではあるが、長時間かければかなりの高さまで登れる階段) ― を、〈学校教育〉に持ち込めばどんなことが起こるのだろう、というのが当時の私の感慨だった。

そのためには、何を学べなかったのかがわからない学生でも、(社会人のように)授業評価できる資料を用意することが必要になる。それが「コマシラバス」という言葉に私がこめた意味だった。教員もたとえ2単位15回授業でも、1コマ1コマを切り売りするつもりでシラバスを書いたらどうなるだろう、それに基づいた授業成果を積み上げたらどうなるのだろうというのが、私が考えたことだった。それができれば、元々異質な学生教育と社会人教育との関係はぐるっと一周して同一化する。大学のカリキュラムもまた科目等履修生も含めて切り売り可能な、出入り自由な科目体制となる。

大学の地域連携、企業・組織連携、そして社会貢献の本質は、大学の本旨であり最も豊富なリソースである日々の授業情報を透明化することである。大学の多産な生産性の基礎はそこにしかない。

④「アクティブな」授業評価者としての学生の育成

教育判定の期間単位が期末(2単位、4単位、6単位、8単位)や1年、2年、3年、4年と比較的長い時間で括られる学校教育の在り方、つまり厳粛な結論(履修判定)を補習や追再試によって後回しにしていく〝次回先送り〟型教育が、大学の本来の社会開放を遅らせ、何よりも〈カリキュラム〉の実質化を阻害してきた。

補習や追再試は、場合によっては学生サービスの一環のように扱われたりもするが、教員が(時間内で)「多様な学生」に対する教育目標を達成できなかった〝ツケ〟でしかない、とも言える。15回(2単位授業の場合)も取り戻しのチャンスがあったのに、やるべき何がやれなかったのだろう、という(教員の)反省のきっかけを奪う処置でもある。

選択科目が多いカリキュラムにも同じ問題がある。ある科目の履修判定は厳しい、ある科目の履修判定は緩い、この凸凹も、そのような凸凹がたくさんあることによって、履修上は平均化され、履修判定のいい加減さが目立たない。補習や追再試の慢性化も選択科目のたくさんあるカリキュラムも、それを学生サービスのように語る大学には〈教育〉が存在していない。

この履修判定上の緩みは、トロウが日本の大学における入学後の「請負的なsponsored性格」と指摘したものだが(「エリート高等教育の危機」in『高学歴社会の大学』東京大学出版会、1976年)、それは入学競争性が極めて高い日本の「エリート」高等教育においての指摘だった。今では日本の大学の上から下までが請負性格を強めている。入学競争性が低い大学の弊害ははかりしれないと言える。

さて履修判定を緩めず長い時間の教育の効果を期待するためには、一回毎の階段(授業コマ)を実質化することが必須である。現在の「長い時間」の教育への期待と成果は、科目自立型の〝曖昧〟で〝個人的な(教員個人的な)〟裁量主義によって雲散霧消している。授業外の補習や追再試を主観的(●●●)に(●)処理することによって落伍者を出さない裁量主義は、授業内(●●●)で(●)何ができるのかという根本の課題に目を塞いでいる。毎年同じ箇所で同じように躓く学生を毎年授業外(●●●)で(●)処理する。時間をどれだけかけたかという時間主義的な補習やレベルがコントロールされた追再試を、学生「サービス」だと称しながら、実際は、教員である自分自身にサービスしているわけだ。

こういったことを回避するためには、まずは、本質的に受動的な学生(=学校教育における受講者)を社会人による授業評価のような「アクティブ」な評価者に変えなければならない。「アクティブ」な評価者を形成するには、授業情報の系統だった詳細化が必要になる。その情報開示の核が「コマシラバス」だった。社会人講座の成否が受講生アンケートに帰趨し心理主義的評価が前面化するのは商業主義的にも仕方のないことだが、学校教育ではコマシラバスを強化すると学生による授業評価もより知性化し「満足度」評価で終わらない教学体制ができあがる。(※27)

「シラバスは学生による授業評価と密接な関係がある」と苅谷剛彦が言うのはそのためである。シラバスは学生サービス以前に、学生による授業評価の資料であるべきなのだ。学生による授業評価に知的(●●)に(●)貢献しないシラバス項目をながながと書いても意味がない。

大学教育における学生の育成という観点に、従来欠けてきたものは授業評価ができる学生の育成という視点だった。なぜそれが困難だったかというと、内田樹が言うように、学生たちが授業評価できるのならばそもそもその学生たちは授業を受ける必要がないからだ。今から初めて学ぶ者が、これから学ぶ内容を評価などできるはずもない。この道理の軽重は、シラバスの位置付けに関わっている。シラバスの、授業における活用比重が重ければ重いほど、学生の授業評価力は上がってくるからだ。

シラバスの、授業における活用比重が重ければ重いほど、学生の授業評価力は上がってくるからだ。学生アンケートの点数が高いことが、その授業が「よい」ことと必ずしもリンクしないのは、そしてまたシラバスが「よい」ことと授業が「よい」こととも必ずしもリンクしないのは、シラバスが「使う」コマシラバスとして展開していないからだ。さらには、そのコマシラバスの記載が履修判定試験と実質的に一体化していないからだ。それらの分節がしっかりと透明化すれば、学生評価(学生による授業評価)はより知的なものとなる。なによりも学生アンケートはそれらの分節を透明化するものだったのである。そのことによって、教員にも、自学の学生に対して90分で何ができるのか、何が2単位の実質化なのかの自己管理課題も見えてくる。そのためにこそ、シラバスはコマシラバスでなければならなかったのである。

⑤最もリアルな授業評価としての学生模擬試験作成

さて、ここまで議論してきたコマシラバスがそれでも教員によってまちまちな仕上がりになることはいくらでもある。書式が充実することとその中身が充実することとは直接関係のないことだからだ。

中身の充実があるとすれば、実際の試験内容を第三者化して作成実施するしかない。コマシラバスを詳細化し、履修判定指標も詳細化するということは、当該分野の他の教員がそれらを見て第三者的に実際の試験を作ることができることを意味している。そうでなければ、両者を「詳細化」する意味はない。詳細化の実質はそこまで練り上げられなければ意味がない。そんなことができるのかということについては、以下の三つの段階を経ることが必須の要件になる。

最初の段階は、受講クラスの上級学生を中心に ― あるいは、上・中・下それぞれの受講生から代表を選んで(これも教員による選抜か、学生による他薦、自薦、どれでもよいが) ― 、期末テスト前の最終授業回において予想試験発表をさせるということだ。先生はどんな試験を出すだろうか、という模擬試験・模範解答を学生自身が作成(場合によってはグループ発表でもよい)、それをクラス内で発表し、学生同士で検討するという仕組みの導入である。「詳細なシラバス+詳細な履修判定指標+実際の授業+実際に受講した学生の評価(試験予想)=授業の実体」である。

このとき、担当教員がそれらの発表を聞いて、自分が作成しようとしていた試験問題と解答を学生達がシミュレーションできていれば、その授業は成功だったと言える。「アクティブ・ラーニング」というものが流行っているが、授業における「アクティブ」の最上級は、授業の模擬試験・模範解答を受講学生が作成できることである。ルーブリック評価などをいくら積み重ねても意味はない。

そして、これらの発表された模擬試験をどう処理するかが最後の授業課題になる。それを真似て当該教員が期末試験を作るわけにも行かない。試験に通ればいいというものでもないからだ。なぜなら、試験とは、授業で教えたかったことの全体を一側面からえぐったものでしかないからである。一つの授業(コマシラバス+履修判定指標+実際の授業)には、多様な何種類もの試験問題が潜在的に含まれている。「この問題」が解けたということは、それに関わる多数の別のことも理解しているというように、試験問題は存在しているからだ。

「この問題」を最初から教えてしまうと、「それに関わる多数の別のこと」の理解は消え去る。それでは試験を実施する意味はない。「よい」試験問題とは、それに答えるために多数の別のことも知っていなければならない問題のことを言う。したがって、試験を試験主義的に処理してはいけない。学生の模擬試験を担当教員が評価する難しさは「それに関わる多数の別のこと」の処理が難しいということだ。模擬試験・模擬解答発表を評価する教員は、自分自身に対する授業評価をいちばん厳しく受け止めなければいけない立場に立たされる。あまりにもずれた発表をされたときには落伍者がたくさん出ることを覚悟しなければならないが、しかしそこで教えるわけにもいかないというように。ただし、そんな不安は躓きやすいところで小テストなどを実施していれば、不断に補正できることでもある。授業(●●)を(●)行う(●●)ということは元からそういうことなのだから。最後の模擬試験・模擬解答発表はその補正の連続の集大成でしかない。

模擬試験・模擬解答発表会は、まさに最もリアルな授業評価会である。計画通り授業が実施されたかどうか、教育は効果的に機能したかの。学生アンケートで「シラバス通り授業は実施されたか」「計画通り試験は実施されたか」などの問いには学生の未熟な判断がまだまだ残るが、模擬試験・模擬解答発表会はその不備を補う機能を有している。授業計画とその実際との「差分の意識」は、この学生による模擬試験作成において、もっとも具体的に先鋭化して表れる。

⑥〝できる〟評価の解像度再論

実習試験模試などでは学生自身が試験官になり、解像度が高い厳密なジャッジができるかどうかの模試をやらせればいい。教員から見て不合格のジャッジを間違えて合格ジャッジする学生がいるとすれば、教員の授業自体が不合格判定されているのとほぼ同じ事態だが、それより、試験官である学生が合格と不合格とのそれぞれにどれくらいの点数差(点数の度)を保持しているのかが、実習模試会(実習授業の最終回)において教員が問われることになる授業評価の内実になる。

学生試験官が留意することは、実習のこの〝行動(behavior)〟において、わかっていなければならないことは何かである。行動(ビヘイビア)上は同じ(●●)であっても、わかっていなければならないことの程度は、10段階、20段階とあるだろう。それを取り出すには、「あなたは何に注意してこの行動(behavior)を取りますか?」ということになる。この時の注意点が、10段階、20段階と挙げられるかどうかが、「知的な」実習課題だ。むしろ専門学校や大学教育の実習において課題となるのは、このペーパー試験的な注意点の解像度の方だ。実際その行動が〝できる〟かどうかは実は大きな課題ではない。その〝できる〟目標が前人未踏の行動目標でもない限り。

実務ではどんなに知的でない人でも経験(●●)を経れば〝できる〟ようになることを、なぜわざわざ時間を充分に取れない学校教育の中で〝できる〟評価を行うのか。「頭の中でわかっているだけではダメで、実際に手が動かないと」とうそぶく実習教員がいるが、そんな授業の学生に聞くと、頭の中でわかっていることなどほとんどない。ただ〝できる〟だけ。行動に〈質〉がない教育(ルーブリック評価など)を学校教育の中でいくらやっても不毛であって、むしろ(少しくらい不器用でも)わかっている学生を作っておくことの方がはるかに大切なことなのである。行動の細目指標(質)の体系性こそが実務現場にないものなのだから。どんな職場に入っても、どんなに経験主義的な上長に指導されても、そのことを相対化できる基礎能力(体系性)を有していることが文科省の言う〈自立〉した職業人の育成課題だったからである。

その〈自立〉意識なしに実務主義(●●)(行動主義)の実習をやり続けることは、実務現場の使い捨て要員を育成していることを意味する。高等教育の実習教育は、〈即戦力〉人材を作ることのためにあるのではない。新卒で即戦力になるという評価を得るとすれば、それはその職場の実務偏差値が低いだけのことだからだ(※28)。

その意味で学生試験官が行動評価するとき、どの程度の(知的な)注意点を頭に入れてジャッジするかがその実習授業の成否をはかる鍵になる。

講義であれ、実習であれ、いつも「よい」授業とは何かとよく聞かれるが、それは(とりあえずは)シラバス読解とその実際の授業を経て学生の作る模擬試験(あるいは実習模擬試験官判定)が、教員が思い描いていた本試験の水準と同じものになる授業のことだ。授業に失敗していれば、甘い模擬試験(あるいは実習判定)しか出てこない。

「よい」授業とは何かとよく聞かれるが、それは(とりあえずは)シラバス読解とその実際の授業を経て学生の作る模擬試験(あるいは実習試験官判定)が、教員が思い描いていた本試験の水準と同じものになる授業のことだ。

いずれにしても、しかしこの学生第三者評価試験では、試験主義的な処理 ― 模試の内容を実際の試験内容に誘導するような ― を根本的に無くすことはできない。

二つ目の段階は、その模擬試験・模擬解答評価会(最終授業回の一部)に、学内の教職員を一名以上参加させることだ。そうすることによって、その最終回授業の試験主義をかなり軽減させることができる。第三者の教員の試験作成が運営上考えられない場合には、この二つ目の段階を実施するだけでも第三者性の効果はかなり上がる。

⑦10年後のコマシラバス論 ― 試験センターの創設と科目数の削減

⑦-1 第三者試験を実施すること以外にはシラバス記載の凸凹は防げない

そして最後の段階が、試験問題を第三者の教員が作成することだ。そのときのレフェランスが詳細なコマシラバスと詳細な履修判定指標になる。第三者の教員は、実際の授業を受けずに、詳細なコマシラバスと詳細な履修判定指標に基づいてのみ、文献的に履修判定試験を作ることになる。

「詳細な」と言う意味は、単に文字数が多いことではなく、他の教員がそれを見て試験を作った場合、ほぼイメージ通りの試験ができあがるかどうかまで練られたコマシラバスと履修判定指標になっているかどうかだ。特に「細目レベル」などが徹底して書き込まれていないと試験の難易度にかなり影響が出ることになる。逆にそこが「詳細に」書き込まれていれば、試験問題は第三者が作成してもそれほどずれることはない。

第三者の教員が学内にいるかどうかの問題は残るが、コマシラバスと履修判定指標の本来の充実は、この授業外の第三者の試験作成者を準備するときに完成する。授業担当教員から履修判定試験の作成管理を取りあげれば、シラバス文書(履修判定指標を含む)は、放っておいても「詳細化」する。シラバス記載の教員による濃淡は、その大学の教学マネジメントの程度を一番端的に示すものだが、下限文字数制限をつければ解決するというものでもない。

シラバスの解釈としての期末試験という立場に立って、シラバス作成と試験作成を分離するしかない。その解釈の齟齬の大小はシラバス記載の質に関わっているのだから。「こんなシラバスでは試験は作れない」ということになれば、単なる試験の正否だけではなく、授業の内容も含めての評価になるに違いない。

試験作成(と採点管理) ― もちろん最終の履修判定権=単位認定権は担当教員が有している ― は、元から教員がやる必要などないのかもしれない。教員は授業計画(履修判定指標の作成や教材開発を伴う)と授業そのものに集中できる体制を取った方がいいのではないか。

「単位認定権」が担当教員にあることは言うまでもないが、その権利の強弱は、授業計画の中身とそれに基づいて行う授業の実態のそれぞれと相関している。その相関性を吟味することが担当教員の単位認定権の在り方であってもいいのではないか。学生の点教は教員の点数でもあり、試験点数こそが「双務的」なのだから、単位認定権の在り方ももっともっと検討される必要がある(※29)。

現在の大学は、履修判定試験の質的な管理に関心が薄すぎる。だからこそ、「アセスメント・ポリシー」も問われることになった。「カリキュラム改革」などいくら重ねても、肝心の履修判定試験の内実を保持する仕組みが用意されていなければ、広報上のカリキュラム改革にしかならない。バケツの底に穴が空いたまま水を入れ続けているようなカリキュラム(と授業)を思案しても大学教育の展望は見えない。

もちろんそんな〝無責任〟な試験作成をして、学生が大量不合格したらどうするのかという心配(●●)も出てくるだろうが、素点処理(●●)を終えた試験成績表を提出する ― 実点数(=素点)が40点であっても、最高点が60点しか取れていない分布の試験を実施した場合に、その教員が素点40点の学生に下駄を履かせて合格を付けるような成績表を提出する ― 大学教員の方がよほど(試験作成に関して)無責任だとも言える。素点処理をやっている教員の単位認定権も、すでに自分自身の中で他者化し二重化しているのだ。これは単位認定権の乱用でしかない。このような二重化を許す限り ― 「観点別評価」もこの二重化に手を貸しているが ― 、「アセスメント・ポリシ-」も宙に浮き、なによりGPAの標準化も進まない。

第三者が作った試験の「素点」処理はあり得ても、自分がシラバス計画し授業もやり、学生と15回(90分×15回)も付き合った教員が素点処理するというのもおかしなことなのだ。素点処理は、その教員自らが試験作成のノウハウがないか、授業に失敗したことの隠蔽に過ぎない。

いずれにしてもこの「第三者の教員」による試験というのは、当面理念(●●)にとどまる。教員は、自分が書いたコマシラバスと履修判定指標を、第三者の教員(同じ分野の)が読み込んで試験を作成したら、自分が作ろうとしている試験と同質で同程度のものができるだろうか、と自問すべきなのだ。それをたえずシミュレーションしながら書き込んでいけば、「詳細化」は質を有した詳細化になる。なによりそれは、学生の教育(●●)の実質に応える授業計画(コマシラバス作成+履修判定指標作成)になっていると言える。

従来、シラバスが学生サービス(●●●●)でしかないことが、シラバスの詳細性の凸凹の要因になっていた。そうなるのは、計画と実施とその評価(試験)の三要素がすべて同じ教員によって担われているからだ。それらを一人で厳粛にやれる者が大学教員(研究者としての教員)ではないかと言われればその通りであるが、そのときだけ理想論(理念)を唱えるわけにも行かない。入学試験さえ自分たちで作ることができず業者に任せる大学もある中で、「多様な学生」の時代には多様(●●)な(●)教員がいることを忘れてはいけない。

⑦-2 科目数の削減 ― 5年後できること

シラバスの詳細化の課題は、苅谷剛彦も言うように(『アメリカの大学・ニッポンの大学』)、日本の大学における科目数の多さの問題とからんでいる。たとえば、週持ちコマ数6コマ(90分授業を週6回担当する状態)の教員がいるとする。その6コマのすべてが別の科目である場合と、たとえば3科目×2コマの場合(同じ授業を別クラスでくり返すか、1科目が2コマ連続で実施されるか、など)だと教員の負担感(●●●)は前者の方がはるかに多い。週に6回別々の質を持った教材作成を余儀なくされるからだ。その分、シラバス=コマシラバス記載の集中力も相対的に落ちることになる。問題は持ちコマ数の負担ではなくて、科目担当数なのだ。六コマ一科目と六コマ六科目では、前者のシラバス精度ははるかに上がることになる。

もちろん、これは学生側にとっても同じ問題だ。週に10~15科目以上も(特に初年次)履修科目を登録すると、ほとんどまともに予復習などできない。教員が集中できないのに学生が集中などできるはずがない。しかも大綱化以降、バイキングメニューのように選択科目が増えた今日の大学のカリキュラムでは、教員も学生も自分たちが何に向かって教えているのか、学習しているのかさっぱりわからない状況が続いている。

124単位以上が日本の大学の卒業要件最小単位数だが、たとえば2単位(90分×15回)の講義科目でその要件を満たすとすれば、62科目をコントロールしなければならない。しかし科目数を減らして、4単位(二コマ連続か、週に二コマ開講)でそれらを展開すれば、コントロールすべき科目は4年間で31科目に減る。実習などはもともと二コマ連続のものも多いが、肝心の講義の集中感がないようでは、大学らしい知性に基づいた実習体系にもならない。実習は寝ないが、講義は寝る、というのも、手を動かすか、机上に張り付いたままかの動作の違いではなくて、授業時間の組み立て(二コマ以上の連続授業か、単発一コマか)の問題の方が大きいのかもしれない。

もちろん二コマ連続の講義と言っても、従来型の講義をただ外面的に二コマ連続となるように足しただけでは弊害も多い。一コマ目はINPUT中心型の授業を行い、二コマ目にはOUTPUT型の授業(質問や議論、小テストを織り交ぜて学生の理解を固めつつ先へのステップを準備するような)を組み込むなどの工夫が要るが、そのためには、内容を厳選して「あれもこれも」型の授業計画を避ける必要がある。

このような科目の厳選、内容の厳選を積み重ねれば、シラバスへの集中度はかなり上がってくる。そして科目数が半減すれば、そこではじめて〈カリキュラム〉を組むことが可能になる。少なくとも100科目以上もある科目群を放置して、〈カリキュラム〉など組めるはずがない。仮に組めたとしても100科目以上の科目仕上がりをコントロールすることなど不可能だ。

科目数の削減に加えてもう一つの前提は、必修科目を増やすこと。50単位~80単位の必修科目がないと「多様な学生」を「標準性」(「学士課程教育の構築に向けて」中央教育審議会答申、2008年)をクリアして卒業させることなどできない(※30)。

必修科目を大学が減らしたいのは、落伍学生の苦情を受け付けたくないことと無関係ではない。選択科目だらけにしておけば、どんなに単位認定権を振りかざして教授が横暴であっても一方で緩い判定の授業もたくさんあるため単位取得に障害はなくなり、苦情はいつの間にか消えていくからである。大学が選択科目を増やすことは、なにも学生サービスや広報上のことばかりなのではない。科目管理ができないのに必修科目を増やすわけにはいかないからだ。しかし、必修科目が20単位もない今日の大学(特に私学)の現状で、カリキュラムが存在する余地などない。「多様な科目から場当たり的な選択がなされる、あるいは中核となる科目の位置付けが曖昧であるならば、学生の学びは、狭く偏るか,逆に散漫になり、学生の到達すべき学習成果として想定していたものは達成されない」と、「学士課程教育の構築に向けて」答申が言うとおりである。

そのためにこそ、二コマ連続や一日一科目(たとえば午前中二コマ+午後一コマ、あるいはその逆)のような講義科目の「多様な」展開が必要になる。ここで「多様な」というのは、INPUTとOUTPUTとの多様な組み合わせということだ。

「学士課程教育の構築に向けて」答申もすでに科目数の削減という提案(※31)をしていたが、その一方で「多様な」授業の展開にも言及していた。逆に「多様な」授業は、科目数削減なしにはやれないからだ。90分一コマの授業で「多様な授業」をやると即興脳力(●●●●)だけが問われるようなグループワーキングとかグループディスカッションとか、頭を動かさない「アクティブ」型の講義だらけになってしまう。これらの授業のコマシラバスはその分空欄だらけのものが多い。シラバスの空疎は、その授業の空疎とと同じものだ。学生にワークさせて、教員は適当なコメントをくり返すだけの授業になっている。「学習者中心の学びStudent-centered Learning」の実態である。

「多様な授業」という意味は、INPUT型授業(従来の講義型授業)には、OUTPUT要素を、OUTPUT型授業(従来の演習型授業)にはINPUT要素を取り込めということだ。どちらの授業にも求められていることは、授業内容の定着ということ。そのためにこそ、科目数は削減されねばならない。

私の経験では、科目数が四年間で30科目以下になれば(たとえば、二時間連続授業での4単位必修科目が20科目として)、本格的なカリキュラム構築が可能になる。科目数が厳選されると、シラバスの内容(履修判定指標や試験の在り方を含む)についての、学内外の注目度や共有度も上がることになるからだ。そもそも一週間の科目数が半減するだけで、学生による授業評価はいまよりももっと厳しいものになるに違いない。

このような注目度と共有度が上がっていけば、期末試験の在り方や単位認定権の在り方も、試験センター構想(第三者試験構想)の手前でかなり改善していくかもしれない。

⑦-3 「それでもシラバスは詳細化する意味がない」という教員のために

シラバスを詳細化しようという話をしているとこんな教員によく出会う。今時の学生たちは、文章が少しでも長いと全く目を向けようとしない」「そもそも詳細なシラバスを書き込んでも、その文章を理解することもできえない」というものだ。

「ではそんなあなたはどんな授業やってるの?」と聞くと、「簡単ですよ。教科書をひたすら書かせます」とのこと。「では、書道みたいな授業をやっているのね」「まあそんなものかな。書かせないと覚えませんから」とのこと。またそれとは別に教科書を読み上げさせる教員もいる。その場合には「せめて読み上げさせるくらいのことをしないと学生達は寝ますから」とのこと。

この種の教員についていくつか指摘しておかなければならない。

まずは「教科書」でわかるくらいなら誰も苦労しないこと。それに大学教員であれば、どんな教科書の記述にも満足できないはず。「こんな書き方ではわからない」「解説が間違っている」「私ならこんなふうには書かない」と言えるのが大学教員の矜持。その意味で、教科書(教科書程度)を読んでも「わからない」という事態は、学生の基礎学力のせいにするより、教科書の著者のせいにした方がいい。学生の偏差値の上下にかかわらず。そもそも既成の教科書でわからなかった学生達(「多様な」学生)を受け入れている大学も多い中で、教科書を中心にした授業を行うということになれば ― もちろん教員自身が書き下ろした教科書ならまだしもだが、自分の受講学生しか買わない教科書も世の中にはたくさんあるため、教科書問題は色々と問題が多い ― 学生達もなんのために大学に進んだのか意味のないことになる。

二つ目。仮にまともな教科書であっても、「今日は10頁から20頁までやります」と言ったところで、その10頁全体の解説(メタ情報)が必ず必要になるに違いない。授業とは、どんなに詳細な教科書や豊富な教材であっても、教員が無口なままでは授業にならない。そして教員の〈話すこと〉は、すべてそれらの書かれたもの(教科書や教材資料)「についての」トークになる。つまり教員のトークとは、どんなときでもメタトークなのである。それはどんなに資料を用意しても板書が必要な場合があるのと同じこと。〈板書〉もルーティン情報を書くところではなくて、メタ情報を書く場所でしかない。だとすると、たとえわかりきった教科書に書いてあることを話すにしても、同じ10頁を読み込んでその感想をまとめても十人十色。ポイントの置き方も、読み込みの深さも、一つ一つの言葉の理解についても十人十色。学生同士10人でも十人十色だが、その中に一人教員が入ったらもっと違う話しが展開するだろう。教員が10人その同じ10頁を読んだら、その差異はもっと大きくなるかもしれない。要するに、教科書は誰が教えても教科書だということなどあり得ない。言ってみれば、教科書もまたPowerPointのスライドに書き綴られた言葉のように、今から解きほぐされる言葉の羅列でしかない。特に授業の中においてはそうだ。

教科書だけで授業がわかるようであれば誰も苦労しないし、「資格対策」だからといって(メタ情報なしに)「暗記しろ」というのも、大学の授業としては芸のない話だ。予備校の日本史の授業でさえ、「暗記しろ」なんてバカなことを言う教員はいないし、まして書道みたいな授業はやらない。〝暗記〟という素朴な学習では、大学受験くらいになると〝情報量〟が膨大になってたくさんのことを覚えることなどできないからだ。まずは事柄を〈理解〉させること ― 日本史の〈理解〉とは日本史の流れ(●●)を掴むことだろうし、英語では文法や語源の少しばかりは専門的な〈理解〉のことだろう ― なしには、暗記の効率さえも上がりはしない。こういうときに〈流れ〉も〈暗記〉だろうと言い出す人がいるにはいるが、もはやよほど貧相な教員にしか教わったことがない教員なのだろうと憐れにさえ見えてくる(※32)。

たとえば、私事に渡って恐縮だが、私のほぼ50年前の高校英語(研究社の悪名高き『英和中辞典』が跋扈していた時代)では、「rememberが目的語にto不定詞(の名詞用法)を取ったら、「これからやるべきこと」を覚えている。rememberが目的語に~ingを取ったら、「すでにやったこと」を覚えているということ。To不定詞を取る場合と動名詞を取る場合は意味が異なるからちゃんと覚えておいて(●●●●●●)ください」としか言われてこなかった(地方の公立高校で進学校ではあったが)。この指導方法だと実際の試験においては暗記でしか覚えていないため、両者の意味が逆になって解答を間違ったりする場合も多くなる。

しかしまともな予備校やそこそこの名門高校、そして大学の文法の授業では、これはrememberという動詞の用法の問題ではなく、to不定詞か動名詞の理解と関わっていると教えている。toは基本的に方向や未来やその意味で仮定を示す前置詞だから、そもそもが未来のことを志向している。動名詞はそもそもが名詞だから、既にあるものにしか名前は付かない。名詞の時間性は既在、過去である。ハイデガーは「無はある」とまで言い換えているくらいだ。そこを〈理解〉させておけば、この両者(remember to~とremember ~ingを間違うことはない。半世紀前の高校の「書き換え」問題では、「百聞は一見に如かず」Seeing is believing.をTo see is to believe.と書き換えると正解になっていたが(正解なはずがない)、これも厳密には、後者は「見ると信じてしまいそう」という感じが出てくる。ついでに前者の動名詞文を訳せば「見てしまえば、信じてしまう」だろうか。

このレベルも「暗記だ」という教員に学ぶ高校生は、覚えることが膨大になってしまって、itさえも「天候のit」「時間のit」「代名詞のit」とか言うようにたくさんの〝意味〟を覚えなくてはいけないことになる。toも前置詞の他に、名詞用法、形容詞方法、副詞用法があるというように。中学英語で最初に出てくる冠詞の意味などもいまだに単数のaと複数の~sという対立で教えている教員がいるが、a(不定冠詞)が対立しているのは定冠詞のtheだということをちゃんと教えておかないと、英文読解に限界が来るのは目に見えている。代名詞のheも「彼」ではなくて、(敢えて訳せば)「その彼」だ。heが単独の名詞(たとえばa man)を受けるなんてことはありえない。雪が積もっていくように意味が重層的に変容していくのが代名詞のheの意味だ。これもまた代名詞とは何かの理解に関わっている(もっともこれくらいのことは、最近のまともな参考書や辞書であればどこにでも書いてあるが)。

つまり、「記憶」がすべてという教員に教わる高校生(あるいは大学生)は、まともな教員が教える授業よりははるかに単調でかつ記憶負担の高い授業を受け続けることになる。そうやって〝できない〟学生はますます勉強嫌いになっていく。それは当然のことだ。名門校の学生は「頭がいい」のではなくて、「頭がいい」教員に教えてきてもらったから「頭がいい」だけのこと。その逆ではない。百歩譲って「頭がいい」のが教員のせいではないのだとしたら、家庭の文化性によって育まれたものに過ぎない。

大学に入学してくる〝できない〟学生たちは、中等教育までの暗記教育の犠牲者(特には「〝できない〟学生」と一括される学生たち)なのだから(※33)、大学の教員はその専門性の高さをフルに駆使して〈理解〉を中心にした教育を行う義務があると私は思う。to不定詞や定冠詞だけで一科目二単位授業(九〇分×一五回)をやれるのが大学教員 ― itなら四単位(九〇分×三〇回)の授業もやれるかもしれない ― なのだから。英語の嫌いな学生も、「暗記しろ」という高校までの授業と違う文法の授業を受けて英語を好きになるに違いない。まともな文法教育をやれば、勇気と馴れだけのくだらない英会話教育よりも実践的な英語教育になる(※34)。

以前、新学科の文科省への設置申請において「英語」科目のシラバスが「中学校英語の内容にとどまっており、不適切」と文科省に断定された大学があったが、それは「一般動詞と三単現のS」などと月並みな動詞論に終始したシラバスに記載していたからだ。まさに直接的に中学校英語を〝くり返す〟体(てい)のシラバスになっていたのである。これではたしかに大学英語ではない。

文科省がそう断定するのは、基礎英語をやるなということではなくて、〈基礎〉教育にも大学の先生らしい教え方があるはず、ということだ。「語学とは記憶だ」というような教員に偏差値40の学生は教えられない。むしろそれは教員自体が教育偏差値40以下なのだ。

数年前に亡くなった吉本隆明が言っていたことだが、算数嫌いを無くそうと思えば、大学を引退した数学の名誉教授が「かけ算とは何か」「割り算とは何か」などを地域の小学校に教えにいけばいい、と。たしかに小学校で算数や数学が得意な先生はそんなにはいないのだ。〈理解〉を先行させないまま、九九の暗記を強要しても辛い子どもには辛い。

要するに、〈理解〉を先行させることは学習の経済なのである。そして〈理解〉とはメタ情報を与え続けることである。〈理解〉が先行しない〈記憶〉を〈暗記〉というが、それでは結果として暗記できる情報量は極小化し、学習の効果も上がらない。そうやって〝できる〟学生との差はどんどん広がっていく。

できあいの教科書にしろ、教材にしろ、いずれにしてもそれらは「詳細な」コマシラバス(=「コマシラバス」)よりははるかに「詳細」なわけだ。コマシラバスを「詳細」というのは、従来のシラバス(三行くらいコマシラバス)に比べて「詳細」なだけのこと。それを「詳細な」ものは「今どきの学生は読まない、読めない」というのなら、教科書も教材・資料も今となっては何の役にも立たないと言っているのと同じことになる。つまり適当な思い付きのトークをくり返して、今日の授業の目標については教科書の頁数くらいを反芻するだけの目標意識のない教員だということになる。コマシラバスは「暗記」の対象ではない。

コマシラバスさえ「詳細すぎる」と言う教員は、自分が話し続けて口にする言葉の膨大な数について無神経な人たちなのだ。教員が90分授業で語る言葉の文字数はだいたい25000字から30000字、A4紙で20枚以上の分量になる。もしシラバス程度の文字数を多すぎるというのなら、そんな分量のトークの言葉を学生はどうやって処理しているというのだろう。それとは別にもちろん教科書や教材・資料の言葉もまた存在することになる膨大な言葉の中で〈何を〉学ばなければならないと学生たちは判断するのだろうか。

結局、コマシラバスを「詳細」すぎるとして、そんなものは学生が授業を理解する手立てにはならないという教員は、「今日の授業」は、教科書を使おうが、教材・資料を使おうが、「これとこれをわからせて授業を終える」という目的意識の希薄な人たちなのだと思う。

通常の教科書や教材・資料などは、どこにもその〈目的〉というものは書き記されていない。それらはすべて教育目標の〈手段〉にすぎない。そしてその一方で〈目的〉を詳細に記したものがコマシラバスである。〈目的〉も教科書や教材・資料からすればメタ情報の一種だ。

シラバスの「詳細」度は、教員の教育目標&学生の学習目標の「詳細」度である。それを「詳細」に書いても学生は読まないし、読めない、わからない、というのは、学生に向かって目標を提示できない授業ということになる。「読まないし、読めない、わからない」ということがもしあるとしたら(授業の前にそういうことはありうるかもしれないが)、授業の後(●●)にはわかるようになっていなければならない。それが、教員が「授業を行った」、学生が「授業に出席した」ということの意味(●●)だ。

たしかに目的を詳細に書くとかえって曖昧になるということはあるかもしれないが、主題を示し、主題を細目化しても、この二つは全体で50字もない。「目的」を示す長さとしては簡潔なものだ。「細目レベル」は一つの主題に付きおおよそ100文字~200文字くらいだが、これらは目的の解説(メタ情報)であって、100文字~200文字で解説が長いとしたら目的の程度が低いだけのことだ。大学教員ならもっと書きたがってもおかしくはない。コマシラバス書式の諸項目は簡潔性と詳細性をこのように構造化しているために、「今日の授業は教科書10頁~20頁をやります」というよりははるかに〈理解〉に貢献するシラバスになっている。

一方、潮木守一は「最近では『わかりやすい授業』とは『勉強しなくてもわかる授業』、『予習しなくてもわかる授業』、『先生が答えを教えてくれる授業』になってきている…人間が長年にわたって学問にかけてきた努力と情熱を真っ向から否定している」という「ベテラン高校教師」の言葉を報告している(前掲書『大学再生の具体像(第二版)』)。しかし、これはためにする批判のような気がする。板書論のところでも書いたが(二章五節)、授業という場所はどんなに資料(シラバスを含めて)を「詳細」化してもメタ情報 ― それ「について」語るというように ― が絶えず発生する場所である。詳細化の度合いは、そのメタ情報の質をどんどん高めてくれる。詳細に書き出した内容(の水準)を踏まえて(●●●●)メタ化が発生するからである(※35)。詳細化すればするほどメタ情報は高度化する。書物、教科書、文献、教材資料、あるいは実習設備など、それらがどんなに教場を満たしてもそれら「について」語る教員のメタトークは存在する。たとえ「答えを教えて」もそれについてのメタトークは存在する。「答え」は終わり(●●●)を意味しはしない。教場はもともとがメタトークの場所なのだから(※36)。

それでも「詳細すぎる」という教員がいるとすれば、肝心な事はすべてトークに任せるという「無文字社会」のような授業を行う教員だということになる。200文字でも「詳細過ぎて」難しいという学生にトークと板書だけでわかる授業をやれる大学があるとすれば、その学生達は逆に偏差値70は超えていなければならない。逆にノートを取ることの天才たちに、「詳細」授業情報を与えればそのノートの質は大学教員の講義ノートに匹敵するものになるだろう。

(6)終わりに代えて ― 新しい人材像とシラバスとカリキュラムと

①ハイパーメリトクラシーと大学の「機能別分化」論の隘路

最後に触れておかなければいけないのは、「大綱化」以降(厳密には中曽根臨教審以降)の大学改革と並行して進められた「新学力観」のことだ。「新学力観」において、「豊かに生きる力」の資質としての「関心・意欲・態度」「思考力」「判断力」が、「観点別評価」と共に前面化されたが、これらのハイパーメリトクラシー(本田由紀)は、カリキュラム開発の動機を殺ぐものでしかない。なぜかと言えば、「関心・意欲・態度」「思考力」「判断力」などは結果の能力であって、目的にするほどの固有性はないからだ。たとえば、この「新学力観」が嫌うペーパー試験 ― とりあえずこの「新学力観」が嫌いな「知識」だけを問う試験 ― の点数は、そもそもが「関心・意欲・態度」「思考力」「判断力」の成果でないとしたらなんなのだろう。そんなものを伴わない「丸暗記」などあり得ない。「丸暗記」でさえも様々な工夫があるのだから。

むしろ、「関心・意欲・態度」が満点なのに、ペーパー試験点数が60点を切ることの弊害の方がはるかに大きい。教員が各科目の教科指導に注力しなくなるからだ。自分の教科指導の不備を「観点別評価」で補うことになってしまう。「点数は悪いが態度はよい」などと。

大学でもハイパーメリトクラシーあるいはコンピテンシー論は大はやりだが、これらの能力育成を前面化すると、カリキュラムはなんでもいいことになる。どんなカリキュラムでも、どんなシラバスでもそういった人間的な、普遍的な素性にかかわる側面を有しているからだ。カリキュラムもシラバスも現状のまま全く変えなくても、いくらでも理屈は付けられることになる。作文と書類のヤマが増えるだけのことだ。

教員をつかまえて、この科目、「ここまで教えて欲しい」と具体的な知識目標を課すと、大概の教員は、「無理ですよ、学生の基礎学力が不足している」と言うか、「無理ですよ、15回では難しい」と言うかどちらかだ。けれども「『関心』を持たせて欲しい」と頼めば、「なんとかがんばります」になる。

つまりこれらの能力論は、反カリキュラム論なのである。科目ヒエラルキーを持たない。ハイパーメリトクラシー論、あるいはコンピテンシー論の取り組み ― 以後両者を含めて「ハイパー」論と表記する(※37) ― は、大抵は「Inter-disciplineな(=学際的な)取組」になるが、そういったにもInter-disciplineな(=学際的な)取組にも「disciplineがなければならない」と指摘したのも、先の「学士課程教育の構築に向けて」答申だったことを思い起こすべきだ。

私はこの答申を中曽根臨教審以降の文科省の取り組みの自己反省文書だと思うが ― おそらくこの答申の書き手は、中曽根臨教審以来冬眠し続けてきた「学校派」の書き手が目を覚まして書き上げたものだと思うが ― 政権交代のドタバタで雲散霧消してしまった。さらには馳浩文科大臣(2015年)のときにも、教科活動を通じての(●●●●●)ハイパー論という重要な指摘があり、「学士課程教育の構築に向けて」答申の二段階目の反省が7年ぶりに始まるかと思っていたら大臣が替わりまたハイパー論だらけになっている。(※38)

ポスト産業社会の人材キーワードがハイパー・メリトクラシー論(文科省の「生きる力」1996年、内閣府の「人間力」2003年、OECD-PISAの「キー・コンピテンシー」2003年、厚労省の「就職基礎能力」2004年、経産省の「社会人基礎能力」2006年、文科省の「学士力」2008年)の諸々なのだが、それは〈学校〉という枠組みを超えて知識獲得の機会が広がることを想定している。それが、特には中曽根臨教審以降、「学校教育は生涯学習の一部」とされたことの意味だった。つまり〈学校〉と〈教員〉の地位が相対的には低下するということだ。教員は「指導」者ではなく、「支援」者になってしまったのである(木村元『学校の戦後史』岩波新書、2015年)。(※39)

これは学校の権威の象徴である〈図書館〉の蔵書が、〈情報〉や〈データ〉に成り下がった現象と並行している。今やインターネットによって「いつでも・どこでも」学べるわけだ。それはシラバスもまともに書けない教員の授業に通うよりはるかにましなのかもしれない。事実そうであるように「大学改革」は進んでいる。シラバスの書けない教員こそアクティブ・ラーニングや演習授業が大好きだ。

ろくなことも教えられないのなら、せめてマナー教育くらいは、せめて討論術くらいは、せめてコミュニケーション力くらいは、というように事態は進んでいる。大学に期待されていることは、「せめても」能力育成なのである。数々のハイパー論がその徒花なのだ。

② カリキュラムの文化性こそが格差社会を相対化する

しかし、「いつでも・どこでも」学べる分、「いつでも・どこでも」有益に学ぶチャンスと「いつでも・どこでも」無益に学ぶチャンスは等分に広がっている。また「いつでも・どこでも」学べる分、学びと無縁に過ごすチャンスも増えてくる。学校へ通っていても「わいわいガヤガヤ」型の授業で終わるように。結局、知識フィルターが教員、出版社、編集者を介在しなくなった分、有益・無益のメタ情報自体も軽薄化してくるわけだ。書籍自体もA5版/四六版/新書/文庫の区別自体が軽薄化し、テレビ放送もYouTubeに変わる。これらの変化は、学校フィルターの軽薄化と並行した事態だ。

では、そのフィルターはどうやって形成できるのだろう。それは、学校教育以外にないと私は考えている。長い時間、長い射程を有した教育以外に、知識フィルターを形成することは不可能だ。「長い時間、長い射程を有した教育」は社会的には〈学校〉にしか存在していない。

市川昭午は、学校を印刷術(※40)が普及した時代の教会 ― 印刷術の普及によって「それまで子牛皮紙の聖書一冊が500クラウンしていたのが5クラウンで手に入るようになった…もはや人々はそれまでのように教会に行って聖職者からラテン語訳の神の言葉を聞く必要はなくなった」 ― となぞらえて、「人びとが教会に行く回数は減少した。それと同じような現象が、これからの学校にも生じるだろう」(『未来形の教育』教育開発研究所、2000年)と言っている。今となっては、「印刷術」はインターネットだとでも言いたげに。

しかし、〈学校〉は印刷術に代替するメディアの一つなのではない。〈学校〉は、長い滞留の時間、子どもの成長にとっての時間性を意味している。それは、短期でくり返される刺激と反応に耳を塞ぐことを意味している。その耳を塞ぐ時間が長ければ長いほど、フィルターの質は上がっていく。〈学びの主体〉というものがあるとすれば、その形成はこの種の隔離なしには不可能だ。「学校はもういらない」「学歴主義はもう古い」という大人達もたくさんいるが、そういう大人達は大概が高学歴か家庭の文化性の高い人たちだ。すでに知識フィルターのある人たちなら、この時代は大学図書館の昔に比べて、有益な情報に満ち満ちているに違いない。しかしそれらは、身勝手な意見にすぎない。

〈カリキュラム〉とは、その種の長い時間に関わっている。大学であれば、四年間の時間にどんな階段(論理的な時間、あるいは知的な時間)を上らせることができるのかが知識フィルターの質を決める。子どもの文化性(まさに長い時間の環境)、つまり知的フィルターの最後のよりどころであった〈家庭〉も解体してしまった今、学校が社会的な家庭となる以外に、子ども達にどんな砦があるというのだろうか。

一方で東京の名門私立学校が形成する家族主義的に選抜された学生群 ― この子供たちの親は一般的に言ってその子供たちが通う学校の教員よりも学歴と識見が高い ― が存在する、一方でメリトクラシー(努力主義)によって非家族主義的(点数主義的)に這い上がってきた「グロテスクな」学生群 ― 「それなりに才能がある、つまりそれなりの才能しかない」(高田里惠子『グロテスクな教養』ちくま新書、2014年)と高田が呼んだ学生群 ― とが存在している。天皇制の反対概念がメリトクラシーだと言ってもよい。

不思議なことに、名門私立学校と、偏差値も付かない学校での入試選抜は、どちらも人物評価であるが、前者は中高一貫校選抜の家族(親)への評価、後者は学生個人への評価である。どちらも偏差値だけでは選ぶことができない選抜という点で共通している。

人物評価入試が新入試方式として間もなく始まることになるが、この二つの入試は点数主義批判としてすでに人物評価入試である。前者は家族がまとも(●●●)か、後者は個人がまとも(●●●)かである。しかし前者の個人(子供)が家族の文化性 ― ブルデューふうに言えば家族の「ハビトゥス」(『実践感覚』みすず書房、一九八八年)かもしれない。「ハビトゥス」は、ブルデューの「無思考なカテゴリーの社会学」に属しており、それは「解釈学的なものだ」というスコット・ラッシュの指摘(「再帰性とその分身」in『再帰的近代化』而立書房、一九九七年)は実に正しい ― に守られている点で後者の不利(●●)は明らかである。もともとそれを跳ね返すためのものがメリトクラシーだったのだから。「学習者中心の学びstudent-centered Learning」の思想的起源は中曽根臨教審にあったが、一方で臨教審は「家庭の重視」(※41)ということも忘れなかった。子供の主体性(=学び)に一番影響力を持っているのが「家庭」だからだ。90年代以降(特に1995年以降)、核家族が核個人(あるいは超個人)になって家庭の崩壊 ― 親子が揃って食事をする時間がなくなり、自宅にいても部屋に引きこもってスマートフォンで社会に剥き出しになり(※42)、恋人同士(家族の起源)で会っていてもスマートフォンで内外と通信する事態 ― が加速する時代の学校教育論に「家庭の重視」と言うのだから、よほど〝文化的で〟〝裕福な〟家庭以外に、子供の主体性(=学び)を育てる場所はなくなる。

その意味で人物評価入試は、再度格差社会の格差を固定化するものでしかない。その意味で人物評価入試は、再度、格差社会の格差を固定化するものでしかない。「新学力観」=「観点別評価」のなれの果ての人物評価入試は、〝勉強が出来ない〟ことまでも個性(●●)であるかのように〈教育〉の価値を貶めている。

格差社会とは、特に子供たちにとっては家庭の格差、家庭の属する階層の格差のことだ。個人が露呈すれば露呈するほど ― SNSなどで個人が剥き出しのまま露出すればするほど ― 、家庭格差は深刻化する。

土井隆義は、剥き出しで断片化する自己を必死で繋ぎ止めようとする少女達の「濃密手帳」について言及しているが(『個性を煽られる子どもたち』岩波書店、2004年)、そんなときにこそ、家族の文化性とは同じでないにしても長い時間の累積と静かな滞留 ― 〈選択〉のない時間 ― が子供たちに必要なのである。それをカリキュラムの文化性と取りあえず呼んでおこう。〈カリキュラム〉とは知性化された「濃密手帳」のことだ。教養教育であれ、職業教育であれ、カリキュラムに文化性のないカリキュラムは、この時代には不毛でしかない。(※43)

短時間のやりとりにまみれない精緻なシラバス=コマシラバスと ― ここで言う「短時間のやりとり」のメディア論的な意味は「ツイッター微分論」in『努力する人間になってはいけない ― 学校と仕事と社会の新人論』を参照されたい ― 、それに誘導され、それを誘導するカリキュラムは、〈知〉が軽薄化するこのインターネット時代にとってこそ不可欠な存在である。

財務会計で八〇単位の必修カリキュラム、データサイエンスで八〇単位の必修カリキュラム、キリスト教史で八〇単位の必修カリキュラム、大乗起信論で八〇単位の必修カリキュラム、夏目漱石で八〇単位の必修カリキュラム、フォークナーで八〇単位の必修カリキュラム、ハイデガーで八〇単位の必修カリキュラム、サイバネティクス(機能主義)で八〇単位の必修カリキュラム、ヴェーバーで八〇単位の必修カリキュラム、各語学、あるいは古典語で八〇単位の必修カリキュラムなど(※44)、これらは、今日の新卒人材への期待に充分応えられるものであるはずだ。しかも入学時の偏差値に関係なく八〇単位の階段があれば、卒業時にはその差は大したものではなくなる。

実際、私の経験では、偏差値の高低にかかわらず必修カリキュラムの階段を整備すれば卒業年次の四月末で ― 早期就職率は質の高い就職とほとんど同義である ― 就職率一〇〇%の実績は充分可能だ。小方直幸はコンピテンシー能力は「長い時間」をかけての評価や絶えざる見直しが必要になると言っているが(前掲書「コンピテンシーは大学教育を変えるか」in『高等教育研究』第四集、二〇〇一年)、それを真面目にやろうとすると必修八十単位くらいないと無理な話なのだ。短期間の、たとえ一年間かけてやる講座屋さんたちの「コンピテンシー研修」であっても、それをお金を取ってやる講座屋さんたち自体 ― あるいはそういった研修を企画するFD委員会や企業の人事部自体 ― に「コンピテンシー」理解が欠けていると言える。逆に言えば、ハイパー・メリトクラシーでもコンピテンシー論でも、必修八十単位の体系的なカリキュラムなら〈人格〉を形成できるくらいに学生たちを変えること ― そもそも〈体系〉と〈人格〉の陶冶(Bildung)を同じものだとみなしたのがヘーゲルだったのだから ― ができる。街のMBAスクールに期待する前に、大学の可能性はまだまだいくらでも残っている。

もちろんこれらはスペシャリストや研究者を作るカリキュラムである必要はない。本田由紀ならばこれらを「柔軟な専門性」養成(『教育の職業的意義』ちくま新書、2009年)と呼ぶかもしれないが。80単位の厳密なナンバリング、つまり学習の手順をしっかりと踏む経験こそが、結果として期待されるハイパーな諸能力を育成することにつながるのである。24時間グローバルに生みだされ続ける〈情報〉や〈データ〉を処理することの本質は、手順を踏む訓練をいかに積むかにかかっている。それは、汎用的な方法論(ノウハウ)を訓練することなのではなくて、一つのテーマを掘り下げそのテーマに則した(●●●●●●●●●)方法を通じて、つまり長い時間を通してしかえられない方法を通じて〈知識〉を獲得することの課題である。〈方法〉と〈実体〉とが一致するときにしか、カリキュラムの文化は生まれない。

フンボルトと同時代を生きたヘーゲルが「実体(Substanz)を主体(Subjekt)として把握する(ベグライフェン)」(『精神現象学』1807年)と言ったのもその意味でのことだった。それは、『精神現象学』の中でも盛んに使われるフンボルトの〈陶冶(Buildung)〉の概念を練り上げた実体=主体論だった。方法を実体として、実体を方法として理解するということだ。

そういった訓練を経た人材こそがInter-disciplineのdisciplineを見出すことができる。どんな話題にも飛びついて、軽薄なお喋りをし続ける学生たち ― 「選択科目」の好きな学生たち ― は、社会人になってもノウハウ本やノウハウ講座やモデル論に走り、流動性の高いこの社会を担う「自立した」人材にはなれない。大学は、今こそ、大学の自律(カント的な)としてのシラバスとカリキュラムに自覚的でなければならない。(了)

※ ※ ※ ※

最後に、私のつい最近の、入学生への御挨拶を付記して、この論考を終わりたいと思います。

―――――――――――――――――――――――――――――

ご入学おめでとうございます。教職員を代表してご挨拶させていただきます。

ご挨拶代わりに、大学とこれまでの高校までの勉強のどこが違うのか、そのことに限ってお話させてください。

まずは、この学生生活の四年間、〈検索〉するなと言いたい。もちろんWikipediaも使うなと。

高校までの学習は、教科書(と参考書)による学習です。

誰が書いているのかの著者名は書かれているが、その誰かがどんな思想の持ち主かは書かれていない。Wikipediaになるともっとその洞察はやっかいなものになる。

大学の勉強は、その誰かの言うこと、書くことを評価し、吟味するためのもの。あるいは、一つのテキストや解説をみただけで、それを、誰が、どんな思想の持ち主が書いたのかを洞察する能力を身につけること。それが大学で勉強する意味です。

誰かが、〈人間〉という言葉を使った、〈動物〉という言葉を使った、〈環境〉という言葉を使った。

はてさて、それは、誰が使っているそれらの言葉なのか、単に誰の言葉かではなく、その誰かがいつの著作のどのページで書いていることなのか、それを特定しなければならない。

Wikipediaだけではなく、皆さんが日常的に開いている、これと言って引用原典が開示されていない書物のページの中にも数々の先行者の言葉や解説が書き込まれているわけです。

これは、それほどに一つの言葉の意味には「いろいろな」意味があるということではない。

なぜか。

「いろいろ」というのも「いろいろ」あるからです。アリストテレスの「いろいろ」とハイデガーの「いろいろ」とでは全く意味が違う。ヘーゲルとではもっと違います。

それはだから、〈定義〉の問題でもない。〈定義〉という言葉も定義しなければならないからです。だから、定義を画定することは、問題の解決ではなく、むしろ、紛糾の原因なのです。「ほんとかよ」というように。

そういう「いろいろ」を一つ一つ解きほぐしていくのが大学の勉強です。

その鍵は、それらの言葉がどの著作のどこのページに書かれているのかを明らかにすることから始まります。その言葉を聞いただけで、一八二ページの三行目に書いてあると言えれば、とりあえず六〇点なわけです。むろん、これは、〈暗記〉の話ではない。

そこからは(特にテキストの読解においては)、教員も学生も、平等です。与えられているものは同じテキストだし、たくさん他の解説書を読もうが、同じテキストを何回も読もうが、まともな洞察をそのテキストに沿って示せば、それでいいわけです。テキストに背後はないのです。テキストそれ自体が背後を背負っているからです。

その意味で、大学の勉強で大切なことは、自分の意見を言うことではなくて、何年、何十年、何百年、何千年の読解にも耐えた書物の具体的なページに基づいたテキスト、他者の言語について意見を(その他者のテキストへ返すように)言うことです。

そのためには、何十冊、何百冊、何千冊もの本を読む必要があるかもしれない。同じテキストを一〇〇回は読む必要があるかもしれない。

本来の自分の意見は、死ぬ直前の一言か二言でいいかもしれないくらいに。

というのも、優れた著作は、自分の意見を言う必要がないくらいに、自分の意見を既に言い尽くしてくれているからです。そこまで実感できれば、充分です。テキストを〈読む〉というのは、そのような実感を得ることと同じです。

大学の四年間はその何冊かを見つけるための四年間でもあります。

フィールドワークやインターンシップや実験や、そういったテキストに直接関わらない勉強においても事情は同じです。

たった一つの言葉、たったの一行に多くの意味を見いだせない人は、〈外〉に出ても、〈経験〉を積んでも、なにも得られないまま多くのものを見逃しています。それらのものを豊かなものにするためにこそ、目と耳を鍛える必要があるのです。

そもそもそんな〈外〉と〈経験〉なら、誰の外も経験も平等に豊かで平等に価値のあるものです。

私のこと(私の育った場所)をあなたは知らないし、あなたのこと(あなたの育った場所)も私は知らない。今日、どこからどんな道を通ってここにきたのかもあなたは知らない。私もあなたのそれを知らない。この「知らない」、「知っている」は平等です。そこに大きな価値の違いはない。「わたしは、わたし」「あなたは、あなた」と言っているだけのこと。そこでは、〈学ぶ〉意味などないのです。

したがって、目と耳の経験こそが〈手〉や〈足〉に先行するテキストの経験なのです。あるいは、言い換えれば、目と耳を大切にする人こそが大学を選んだあなたたちの選択なのです。

平凡な日常、平凡な言葉の中に二〇〇〇年の歴史を読み解けない人が、どんなに特異な経験やどんなに遠い異国の経験を重ねても、お金と時間の無駄使いなわけです。〈外部〉はなにも窓やドアの外にあるわけではない。〈外部〉はわざわざ外に出て行かなくても、いつもそこかしこにある。

今日ここにいるわが大学の教員たちはそのためのアシストをします。友達を作ることに急ぐのではなくて、教員を捕まえてください。大学の友達との共同体は、教員を経由した共同体です。友達と仲良くなる前に、まずは、教員に近づき仲良くなってください。

そして大学の教員の背後には一つ一つ書物が貼りついています。教員に貼り付くというのは、教員を通してその書物に貼りつくということです。

そうやって、この四年間で、あなたたちに一生涯同伴する書物を見つけていただきたいと思います。

簡単ですが、新入生歓迎の言葉に代えます。

(二〇一八年四月五日、愛知県蒲郡市にある「ホテル竹島」で行われたフレッシュマンキャンプにて)

この記事へのトラックバックURL:

http://www.ashida.info/blog/mt-tb.cgi/1361

コマシラバスは全ての学生が1から学習する分野であり、なおかつ90分丸々講義(教員が一方的に話す)型の授業では有効なのかもしれない。

しかし少なくとも私が担当するような大学英語教育にはほとんど使えないように感じる。

既に大学入学前に大きな差がついている。

芦田先生が教育者に伝えたい根本的なことは、甘えるなということですよね。

シラバスの詳細化さえしなければ、教員はどのような(低レベルな)講義を行っても、この講義を選んだあなたが悪いでしょと責任を負わずはぐらかすことができてしまう。

「後がない」社会人への教育(具体的な成果を出さなければならない教育)を、曖昧でレベルの低いシラバスを用いて行えば、たとえそれが一応シラバス通りだとしても返金を求められてもおかしくない。

一方で学生のように未熟な主体性しかもっていない人へ手抜き講義を行ったとしても、学生は大学なのに程度なのかと静かに落胆するだけで抗議まではしてこない。

私は受講アンケートに文句を書きまくりましたが(笑)、それが何らかの変化を巻き起こしたことなど一度もありませんでした。

だからこそ、主体性を持っているはずの教員こそが、自主的にシラバスの解像度を高めなければならない。

コマシラバス作成に反対する教員は、レベルの低い(だからこそ切迫しているはずの)学生に甘えている。

少なくとも私の被教育体験は常にそうでした。

私は今からでも、まともな教育を受けたいです。

よい教育とは、もう学ぶ必要はないと思わせるほど高度な教育であるはずなのに。

神谷健一さま

バカなことを言ってはいけません。コマシラバスが最初からターゲットにしているのは、「既に大学入学前に大きな差がついている」クラスのシラバスの在り方についてです。「多様な学生」の大学時代にこそ、まともなシラバスが必要という議論です。そんなことくらいは読めばすぐわかること。

ニートさん

「コマシラバス作成に反対する教員は、レベルの低い(だからこそ切迫しているはずの)学生に甘えている」。その通りだと思います。その学生達を代弁してこのシラバス論を一気に書き上げました。

シラバスの総説論文ではないですが、非常に勉強になりました。

苅谷剛彦を読み直してみて、90年代からシラバス論が迷走していることがよく分かります。

形式や機能にばかり囚われた結果、本来の意味を失い仕事だけ増えたのが現在でしょうか・・・。

「シラバスとは何かーコマシラバスはなぜ必要なのか」(ver. 65.0)を拝読させていただきました。

わたくしは、芦田先生と同じく大学教育に携わる人間ではございますが、自分のシラバスを改めて見直した際に「ここまで未熟だったのか」と痛感させられる内容でした。

大変、刺激を受けました。ありがとうございました。

まず、自分の「概念」型シラバスでは何が未熟だったのかと申しますと、結局のところコマ単位での時間化が不足しており、芦田先生が仰るような(主体間を超えたものとしての、かつ主体間に先んじて存在しているという意味での)契約書が不在になっていたということです。

コマ単位で何を、どこまで教えていくかという血の通った実体が先にないからこそ、いかようにも授業を進行できてしまう。

これでは大学入学前に差がついてしまっている学生に対しても、ますます分かりにくくなっていたと思います。

さらには教員自身の授業進行の結果も問われないために(つまり、授業が架空のものとなっている(「フィクションとしての授業」))、教員の自己中心的な授業も横行してしまうのだと思います。以上の理由から、私は自分が未熟であると考えました。

わたくしも、当初芦田先生は教員に「甘えるな」のメッセージを送っていらっしゃるのかと思っていたのですが、よくよく考えてみますとそうではない(それだけではない)と思います。

なぜなら、コマ毎にそのつど何を話すかを考えなければならない方が、かえって教員に厳しいと思うからです。前回のコマ内容を踏まえた上で、そこから発展した内容を前回と重複せずに話すのは、どの教員であっても至難の業だと思います(それを目指している教員がいれば、の話ですが)。

であるならば、シラバス作成の段階から、コマ単位でインカネーションしておく方が実は教員にとって(も学生にとっても)優しいわけです。そこからの差分でさえも、次回のコマシラバスに反映させていくことで(一回きりの授業ではない(もちろん、コマを切り売りできるという意味では一回きりですが))反復可能性を生んだ頑強なもの(授業や理論)になっていくのだと思います。

先日読んだ論文の中で、計画概念(L. M. Lachmann)について研究する研究者(小川智健)がとても面白いことに言及していました。

「計画とは、書き換え(revise)なければならないが、それは従来的な修正を意味するのではなく、行為の可能性を拡張する基点としての計画を書き足して(overwite)していく作業を意味する」。こんな内容だったと思います。

つまり、授業するという行為、学習するという行為の相互参照点である計画としてのシラバスを絶えず書き足していくことが教育にも求められているのだと思います。

最後になりますが、今回のシラバス論はわが国における大学教育と職業教育の在り方を高い水準へと引き上げてくれる非常に重要な装置であると考えております。

ぜひ、芦田先生のご納得いくまで書き足していただければと思います。出版も楽しみにしております。

Ver.45.0の頃に書いた感想と現在の内容の感想を同じページにまとめられるのは反則ではないでしょうか。

芦田の回答

そのバージョンのときと、少なくともあなたの質問のために付加して書いた部分は何もないので、関係ありません。

この芦田原稿 (以下、「本原稿」) は近々刊行予定の『シラバス論 ― 大学教育と職業教育と』に収録される書き下ろしのものだそうで、7万字を超える力作である。

なお、僕が2003年に北大に提出した博士論文 (200ページ弱) が8万字弱であることからその力作っぷりが分かる (しかし、そんなものと比べるなと芦田先生はお怒りであろう)。ここでは少し本原稿の内容をまとめながらコメントをしたい。

本原稿では1991年の大綱化によって開放された大学のカリキュラムにおけるシラバスのあり方を論じている。1年次から4年次まで科目を適切に配置し、学生を一定のレベルに仕上げるためにカリキュラムは存在する。しかし、自由選択科目や講座制といった反カリキュラム的システムが科目を講座や教授に従属させてしまっている。カリキュラムを階段状に構成した上で (選択科目を置かず積み上げ式で4年間を構成する)、それを構成するシラバスの履修前提 (入口) と履修判定 (出口) の管理を高い精度で行うために芦田式コマシラバスの導入を行うべきだ、というのが本原稿の大枠の主張となる。

科目が講座や教授に従属するとどうなるか。本来、カリキュラムというのは入口 (入学) から出口 (卒業) までを有機的に接続させるように構成されるべきであるが、それぞれの科目が独立してしまうことによって学生の履修過程を管理できなくなってしまう。例えば経済学Iと経済学IIはいったいどんな関係にあるか。当然後で学ぶIIはIの内容を受けた、より高度なものであるはずだが、それぞれの科目が別の教員によって独立して運営されているとIIよりIの方が難しい、という妙な状態に陥ってしまう。経済学Iと経済学II程度であれば管理している大学もあるかもしれない。しかし、膨大に存在する選択科目についてはどうだろう。学生によってどの科目をどの順序で履修するかが違う状況でどうやって学生を育てるのか、という批判である。

コマシラバスによる15コマ分のマイクロなレベルの積み上げ式カリキュラムと、124単位 (以上) からなるマクロなレベルの積み上げ式カリキュラムという入れ子式構造を持つ教育によって4年間かけて目標とするレベルまで学生を育てるというのが芦田式のカリキュラム論である。

もちろんカリキュラムを構成するというのは各科目の接続を管理するということでもあるので、カリキュラムの作成とコマシラバスによる履修前提、履修判定の管理は一体のものである。コマシラバスのないところにカリキュラムは存在しない。

本原稿ではコマシラバスについて予想される批判に対して抜かりなく議論が展開されている。芦田式コマシラバスは教案ではなく、「使う」シラバスである。内田樹の批判 (シラバスを前もって読んで授業の内容を判断できるのなら、学生はもともと授業を受ける必要などない) は「使う」シラバスに対する無理解から来ていると主張する。シラバスは受講前だけではなく、受講中、受講後評価が加わって初めて機能する、というわけである。

「シラバス」という用語を使ってはいるが、芦田式シラバスはもうほとんどそれ自体が教材である。そう考えると、添付されている詳細なコマシラバス案の見方も変わってくる。「こんなシラバスを作成するのは面倒だ」と思う大学関係者は多いだろうが (僕もそう思うが)、これが授業で「使う」ものだとしたらどうだろう。

「未知の発見」に出会うのが教育の場であるという内田の批判についても、「手品の種明かし論」に留まっていると厳しい。確かに「分厚い博士論文や分厚い著作 (あるいはたくさんの著作) を熟読しているからといって、その人の (今更の) 講義を聞く気にはならない」とはならないものである。純文学作品には反復して読む価値があるというのと同じような話だろう。

詳細なコマシラバスは生き物である授業を平板化する、というのも予想される批判である。しかし、芦田によればそれは書かれているシラバス自体が平板なのである。

非常に高い精度で論じられるコマシラバス論であり、極めて合理的である。とはいえ、こうしたコマシラバスが完全に機能するためにはいくつかの条件があるだろう。

まず、専門分野とは異なる科目を教えるような状況をなくさなければならない。芦田式コマシラバスを書くにはその分野で論文を1本書ける程度 (文科省的にはそれでよいのだろうが) ではなく、単著を1冊出せるだけの力が必要である。そこらへんの誰かが書いた教科書を使って即席で行う授業ではコマシラバスに耐えられない。書き下ろしの教科書が書けるだけの力が要請される。

「時間がない」と言い訳をさせないだけのゆとりのある教員の採用計画も必要になるだろう (ここらへんは僕の大学教員としてのポジショントークも含まれるが)。これは膨大な選択科目を減らすことで達成可能かもしれない。この点について芦田は科目の種類を20種類から30種類に減らすことを提案している。1週間に6科目を教えるのではなく、3科目を2回ずつ教えるようにすればいいというわけである。教員にとっても学生にとっても一度に教える (学ぶ) 種類が減るのでメリットは大きい。