【第4版】大学は、〝自分探し〟の場所ではない ― 松山道後新キャンパス総合心理学部新入生歓迎11,500字講話(2025年4月26日) 2025年04月27日

【第4版】大学は、〝自分探し〟の場所ではない ― 松山道後新キャンパス総合心理学部新入生歓迎11,500字講話(2025年4月26日) 2025年04月27日

●大学は、〝自分探し〟の場所ではない。

※この講話(約90分)は、16枚のパワポスライドを使ってなされました。掲載にあたっては、その場合の箇条書きをそのまま使用しています。行間が読み込みづらいところもあるかと思いますが、ご寛恕を。

大学は、〈他者〉が何を考えているのかを考える場所。「自分」「私」なんて死ぬ直前にふと思うくらいで充分。

ここで言う〈他者〉とは、大学の先生であり、先生が典拠している書物であり、現在までの歴史の全体です。現在そのものが歴史です。

大学の先生がもし立派に見えるとすれば、それはみなさんより書物を読んでいる分だけのこと。それ以外に先生が立派な理由などありません。素の言葉で、自分の言葉で話している先生なんてくそ食らえです。先人の諸々のパワーを継承しているからこそ、先生は立派な人なのです。

勉強するということは、人類が築いてきた文化的な資産(世界と世界史)を、すべて受け継ぐということ。世間の大概の人は、いずれかの過去の水準(終わってしまった間違い、終わってしまった悩み)の世間にとどまっています。〈現在〉の意味が狭い。大学と大学の図書館だけが世界史を体現できる場処です。

〈こころ〉とは何かについて、日夜、寝食も忘れて、生涯をかけて考え続けてきた人が、世界(歴史)にはいくらでもいるわけです。その世界史によって、〈こころ〉とは何かの議論も成長してきたのです。自分を探している場合ではなくて、その人たちの成果をまずは探すべきなのです。

〈心理学〉を学びたいのなら、教えを請う先生と書物はいくらでもあります。大学の先生とは、大学でしか読めない書物の読み方を教えてくれる先生のことです。

「自分の感想、自分の意見も必ず添えて」と、皆さんは、高校までの「感想文」を書くときに先生に指導されてきたと思いますが(文科省の指導要領にもそうあります)、それは、大学では明らかに間違い。

本を〈読む〉とは、他者の〈こころ〉に盲従して、その人が自分のそばに居なくても、その言葉でその人の〝こころ〟を再現できるようになることです。夢にまで著者の言葉が出てきたらしめたものです。〈他者〉の思考を再現できること、これが大学の思考の極みです。ここに一人のアリストテレスがいる、ここに一人のデカルトがいる、ここに一人のフロイトがいる、ここに一人のスキナーがいる、これで充分なのです。〝新説〟などとわざとらしく掲げなくても、〈古典〉はそれだけで充分、論争的、生産的です。あらゆる議論を集約しているからこそ、古典は古典なのですから。

「その人(先人)が、いまこの問題、このこころの問題に答えてくれるとしたら、どんなことを言うのだろう」。2000年前に書かれた書物(古典)でさえ、〈現在〉に対して最適な解答を有しているのです。まさに勉強するというのは、この切実な問いに明快な答えを得ることです。世界史を再現するとは、一気に2000年遡れることと同じことを意味しています。2000年も遡れば、その手前は大概見えてくるのです。

私の意見を言うまでもなく、その著者が代弁してくれているというところまで行けば、その本を読めたことになります。そういう本に出会う場処が大学という場処です。そういう経験のない人が一冊の本にケチを付けることなどしてはいけません。そんな資格はない。大学の先生は、「私が私を忘れて」一体化できる本の、内容的な案内人にすぎません。

〈本〉というものが、そこまで普遍的なのは、お金のあるなしにかかわらず平等・公平に万人に開かれているものだからです。太宰治の本も、名もない著者の本も値段は変わらない。2000年前の著者の本も最近書かれた下らない週刊誌の値段も変わらない。図書館へ行けば何冊でもただで手に入れ、読むことができます。

世の中でお金のあるなしに影響を受けないものは、本の価値です。その意味で大学というところは平等・公平の起源だと言えます。世の中の大概の〝商品〟はお金のかけられ方で価値が決まっていますが、本だけはそういった〝階級〟を超えて平等・公平に世界に向かって開かれているからです。それに気付いた人たちが大学に進学して、いま、ここで、私の話を聞いてくれているわけです。

●〈私〉はどこにあるのか ― 〈私〉は存在しない。

〈私〉は、私が見ているもの、私に見えているものの中にしか存在してない。その外には〈私〉は存在していない。私は何を見ているのか、その「何を」の「何」がすべて。私の内部(私という内部)を覗いても、覗く私はまた表面に浮き出てしまうからです。見ている私を見た人などいない。ハイデガーは講義中にわざわざチョークを折って、「チョークの中を知りたいと思って、チョークを折ってみましょう、折ったら、またチョークの表が出てきた」とふざけていましたが(『形而上学入門』1935年)、まさに私の「内部」=「内心」さえ、見られている表面(=対象)なのです。〈脳〉さえも表面なのです。

私を鏡などで見ているときにも、私と鏡との〝関係〟をすでに前提しているのであって、私自身を見ているわけではありません。〈私〉は、私を鏡に映しているということを、つまり私と鏡との〝関係〟を見ているわけです。

〈私〉は、認識の外へ、外へとはじき出され続けているのです。〈私〉の主体性(主語性)は、主体化(主語化)できない※。対象objectの強度が、私subjectの強度です※※。

※みなさんが今、「基礎ゼミ」で学んでいるデカルト(1596~1650)は「私は考える、ゆえに私は存在する」(『方法序説』第四部,1637、『省察』第二省察,1641)と言いましたが、この「ゆえに」は論理的な推論ではありません。考えることと私が存在することとは、分離できない、だから、考えること(私)は、考えること(私)を超えて存在している(考えること自体は疑いえない、疑うことも考えることだから)と言いたいのです。つまりデカルトは、〈私〉より先に、〈考える〉ことが存在していると説いた。この「先に」というのは、時間的な先ではなくて「同時に」と同じ意味ですが、そのことを徹底してもっと深く考えたのはカントです。カント(1724~1804)は、すべての判断には、「……と、私は考える」が「伴いうるものでなければならない」が、それは付けても付けなくても同じことだと言っています(『純粋理性批判』B版第2章第2節、1787)。カントは、そのとき、「経験一般の可能性の条件は、同時に経験の対象の可能性の条件である」(同前)と言いました。経験が(私によって)存在することは、経験の対象が存在することと「同時に」存在すると、デカルトの推論を超えた〈私〉の存在について呼応する思考を進めた人です。経験が存在すること(あり得ること)と経験の対象が存在しうることは同時に存在する。経験と経験の対象との差異は、〈無〉だということです。これをカントから影響を受けたハイデガーは、〈存在論的差異〉と呼びました。その〈無〉をハイデガーは人間に固有な〈時間性〉として考えました。因みに、カントは人間の自由と自然法則との関係を初めてまともに考えた哲学者ですが、話が脱線しそうなので、今日はここまで。参考までに。ヒューム1711~1776「内観しても、知覚しか見つからない、自我は経験の中には存在しない」(『人間本性論』1739)、ルソー1712~1778「私は感じる、そして私は存在している」(『孤独な散歩者の夢想』1777)。

※※ここで言う「対象」とは、フッサールの言う現象学的な〈対象〉です。夢と現実、実在するものと想像されたもの(観念的なもの)とを区別できるかどうかを問うのはやめましょう(「括弧」に入れてその判断を控えましょう)とフッサールは考えました。それを問う前に、それらは対象的にすでに(意識において超越的、志向的に)存在しています。「ペン」という記号(能記=意味するもの)と、「ペン」という記号でもって意味されているペンというもの(所記=意味されるもの)とがどんな関係にあるかを問う前に、「ペン」という〈意味〉は、能記としてのペン、所記としてのペン、どちらにおいても意味し続けている。この能記、所記を超えた対象をフッサールは〈意味〉と言いました。「ペン」という〈意味〉の方が、能記より、所記より先に(ア・プリオリに)存在している。フッサールは、〈意味〉は、記述上、それ以上遡れないものとしました。私が「対象」という言葉を使ったのは、その意味での〝意味対象〟のことです。ハイデガーがチョークを折ってまで示そうとしたのも、この、たえず浮上し続ける〝表面(表層)〟の謎に関してのことでした。その意味でこそ、彼の師匠でもあるフッサールは、〈現象学〉の祖であったわけです。あるゆる〈内部〉より外部の方が先に存在しているのです。デカルトもカントもフッサールもハイデガーも、結局は〝より先にあるもの〟、「ア・プリオリ」ということを考え続けた人たちでした。心理学者の言う「認知」の起源はどうなっているのかという科学的な問い(他人事のような起源論)も、すでにフッサールの〈意味〉に遠く遅れているのです。〈考える〉ことも脳なしには始まらないという〝唯脳論〟も、すでにその〈脳〉を対象として考えているために、すでに〈脳〉を超えています。あえて言えば、〈考える〉ことは、そのような脳なしにも存在可能なことなのです。デカルトの〈私〉を、経験も推論も超えた、「超越論的」(カント)なものであったように、〝原因(始元)〟としての〈脳〉も生理学や脳科学の対象なのではなくて、超越論的なものなのです。

世界が「見えた」なら、つまり世界大(全歴史)の思考を再現できるとしたら、その時の私は、世界史自身です。〈世界〉が「見えた」なら、それが見えた私は〈世界〉なのです。

〈世界〉とは〝現在の空間〟のことですが、〈世界史〉とは、その〈現在(空間)〉としての世界を、世界として形成し続けているもの(=時間)です。世界史とは、空間と時間との接点で生じているものです(ヘーゲル1770~1831とベルグソン1859~1941とハイデガー1989~1976が考えたこと)。

「個体発生は系統発生をくり返す」という思考にいくらかでも学ぶべきものがあるとすれば、いま現在存在しているものは、進化論的な系統の全歴史を体現したものとしてのみ意味を持つということです。あるいは、加速器のスピードに物理学者がこだわるのも、ものを小さくすればするほど、それが示す空間と時間の広がりは拡大されて、この現在の意味が宇宙の果て(境界)に届くからです。宇宙人は、どこか遠くに存在する者なのではなくて、この私を構成している〝要素〟の中に現に存在しているということです。ものの大きさがものの境界の狭さ、広さを決めているのであって、極限まで小さくすれば、一気に無限化されるという確信が加速器の思想です。一人一人の人間の個性もある大きさを前提しています。細胞まで下りれば(小さくすれば)、顔を気にする人はいない、というのが加速器の思想(まだここでは生きものの境界レベルにとどまっていますが)。

いずれの思想にも共通しているのは、世界(世界史)の果ても宇宙(宇宙史)の果てもどこか遠いところの話ではなくて、この私の中にある、私の対象の中にあるということです。すべての境界(限界)は〈いま〉〈ここ〉にあるのです。

その意味で、〈現在〉に世界史を読み込むこと、〈現在〉を最大限に拡張すること、これが、世界史の再現ということです。

●世界史はどこに存在しているのか ― 私の〈自由〉とは?

世界史を再現できれば、どんな人(悪人から善人まで、偉人から凡人まで、お金持ちから貧乏人まで、乳幼児から高齢者まで、病気の人から健康な人まで)の話(こころ)でも、まともに聴き続けることのできる(理解することのできる)人間になっているわけです、その時の〈私〉は。

これを、私の〈自由〉と言います。

世界史の再現とは、私を〈自由〉に解放することです。〈自由〉とは、「かくあったか、ではもう一度War das - Das Leben? Wohlan! Noch einmal」(ニーチェ1844~1900『ツァラトゥストラはかく語った』第三部)という〈肯定〉の精神を言います。〈自由〉は、否定からは生まれない。否定は否定されるものに囚われているからです。

さて、その場合の世界史とは、何年に何があったかと覚えることにあるのではなく、一冊の古典の中に存在しています。一冊の〈古典〉の中に世界と世界史は存在しています。そう確信している人たちが、大学の先生です。なぜかといえば、〈古典〉の著者こそが、〈世界〉を見た人たちだからです。だから時代を超えて残ってきたのです。後でもふれますが、「時代を超えて」というのは、小田切秀雄がかつて言ったような「人類学的等価」(=何か人類に共通な永遠・普遍的な真理)には何の関係もありません。

さてその意味で、世界史の再現としての〈自由〉というのは、人の言葉に耳を傾け続けること、そして、自分自身が鏡のようになって、相手に(たとえば)「あなたはこんなふうに映っていますよ(たまにはみなりを整えてみれば)」と〈無(肯定)を返す〉ことです。鏡は、自分を見るためのものではなく、他人を見せるためのもの。

〈自由〉というのは、人の言葉に耳を傾け続けること、そして、自分自身が鏡のようになって、相手に(たとえば)「あなたはこんなふうに映っていますよ、たまにはみなりを整えてみれば」と〈無(肯定)を返す〉ことです。鏡は、自分を見るためのものではなく、他人を見せるためのもの。

〈コミュニケーション〉とは、自分の意見を(適切に)言うことではなくて、相手に自分の(相手の)姿を見せてやることです。そうすることで、相手は、自分の思うとおりに動いてくれる、自分で変わってくれます。〈コミュニケーション〉は、〈説得〉〈合意〉とは何の関係もありません。

心理学者ロジャース1902~1987は、「リアルreal」「透明性transparency」といった言葉を使いますが(『あるがままの自分を受け入れる ― あるセラピストの告白』1961)、臨床家(セラピスト)は〈無(肯定)を返す〉人でなくてはならない。それは誠実性とか倫理性とは何の関係もありません。臨床家こそが〈自由〉でなくてはいけないということです。

●個別性と普遍性と ― 太宰治『人間失格』(1948年2月~4月)より

「その日、体操の時間に、その生徒(姓はいま記憶していませんが、名は竹一といったかと覚えています)その竹一は、れいに依って見学、自分たちは鉄棒の練習をさせられていました。自分は、わざと出来るだけ厳粛な顔をして、鉄棒めがけて、えいっと叫んで飛び、そのまま幅飛びのように前方へ飛んでしまって、砂地にドスンと尻餅をつきました。すべて、計画的な失敗でした。果して皆の大笑いになり、自分も苦笑しながら起き上ってズボンの砂を払っていると、いつそこへ来ていたのか、竹一が自分の背中をつつき、低い声でこう囁(ささや)きました。

『ワザ。ワザ』

自分は震撼(しんかん)しました。ワザと失敗したという事を、人もあろうに、竹一(たけいち)に見破られるとは全く思いも掛けない事でした。自分は、世界が一瞬にして地獄の業火(ごうか)に包まれて燃え上るのを眼前に見るような心地がして、わあっ! と叫んで発狂しそうな気配を必死の力で抑えました。それからの日々の、自分の不安と恐怖。

表面は相変らず哀(かな)しいお道化(どうけ)を演じて皆を笑わせていましたが、ふっと思わず重苦しい溜息(ためいき)が出て、何をしたってすべて竹一に木っ葉みじんに見破られていて、そうしてあれは、そのうちにきっと誰かれとなく、それを言いふらして歩くに違いないのだ、と考えると、額(ひたい)にじっとり油汗がわいて来て、狂人みたいに妙な眼つきで、あたりをキョロキョロむなしく見廻したりしました。できる事なら、朝、昼、晩、四六時中、竹一の傍(そば)から離れず彼が秘密を口走らないように監視していたい気持でした。そうして、自分が、彼にまつわりついている間に、自分のお道化は、所謂(いわゆる)「ワザ」では無くて、ほんものであったというよう思い込ませるようにあらゆる努力を払い、あわよくば、彼と無二の親友になってしまいたいものだ、もし、その事が皆、不可能なら、もはや、彼の死を祈るより他は無い、とさえ思いつめました」(太宰治1909~1948『人間失格』「第二の手記」より※)

※太宰の『人間失格』は、英語版『No Longer Human』をはじめ、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポーランド語、スウェーデン語、ルーマニア語、ロシア語、ウクライナ語、トルコ語、ポルトガル語、アラビア語など、世界20ヶ国語以上のさまざまな言語で出版されています。

●個別性と普遍性と ― 〈現在〉を拡張すること(上記の太宰の文章から学べること)

こんな偏狭な、場合によっては島国根性的な〝恥ずかしさ〟を描いて何が文学だ、心理学的には、こういう内向性は◯◯◯タイプの性格です、で済まされるかもしれない太宰のテキストを世界中の人が認めているということ。不思議なことです。

たぶん、先の『人間失格』のテキスト(太宰が自殺する数ヶ月前に書かれたテキスト)を評価する人(読者)は、「わかる、わかる、この気持ち」「この気持ちをわかるのは、私だけだ」「なぜ、太宰は、誰にもわかってもらえないと絶望していた私の気持ちをわかってくれているの」というように読んだのでしょう。こういうシーンが一つの著作の中の、一つか二つあれば、もうそれは、〈名著〉〈古典〉です。

「この気持ちは、世界中の誰にもわからない。私にしかわからない。親にもわからなければ、親友にもわからない」というようなことを「世界中の誰でもが思うように書いてある」のが〈古典〉。これは心理学が、平均値やデータで〈個人〉を扱うのとは正反対の思考。

誰にもわからないことをみんながそう思うように書いてあるという点で、〈古典〉とは矛盾そのものの存在です。この矛盾(対立)を担うパワーを〈古典〉と言います。人間を〝理解する〟というのは、この矛盾を背負うことです。

そもそも、「わかる」ということ自体が矛盾であって、「わかる、わかる、あなたのその気持ち」と友達に言われても、他人にわかってたまるかという私の気持ちであるからこそ、その気持ちは「私の」気持ちとして深刻なのであって、他人に「わかる」と言って欲しい気持ちと、他人には私の気持ちはわかるまいという気持ちとはいつも同時に存在しているわけです。

「わかる」コミュニケーションというのは、コミュニケーション論者(相変わらずシャノンの通信理論を一歩も出ていないコミュニケーション論者)が言うほど簡単な話ではない。「わかる」というのは、矛盾なのです。

そういった矛盾として、世界史の再現とは、個別性と普遍性との振幅の最大値を言います。心理学の平均主義にはこの振幅は見えないのです。〈現在〉が狭すぎる。

いまここにしかない〈現在〉を全空間と全時間に拡張することを〈考える〉=〈読む〉と言います。

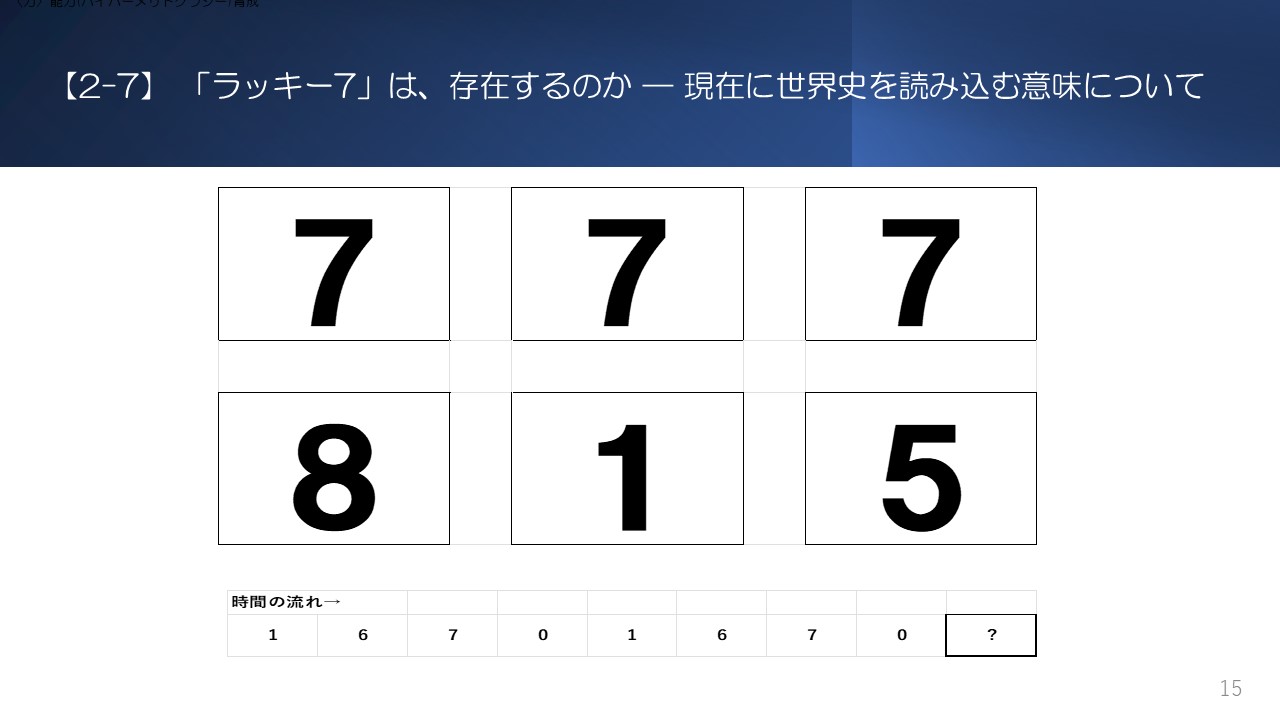

●「ラッキー7」は、存在するのか ― 現在に世界史を読み込む意味について(このスライドの意味については、次項「 終わりと始まりのご挨拶に代えて」で解説します)

● 終わりと始まりのご挨拶に代えて ― 〈現在〉と〈革命〉の意味(先のスライドの解説)

1)三個あるサイコロを二回振りました。一回目は7,7,7、二回目は、8,1,5と出た。777はラッキーか。

777と815とが出る確率は同じ。777をラッキーというのなら、815もラッキーと言わねばならない。815も777と同じように〝奇遇〟と言える。

この一回切りの巡り合わせ(個別性・偶然性)を貴重と言うか、無意味というかは、その人が815について何を思うかに関わっている。777はどんなに無知で無思考な人でも「ラッキー」と思えるヒューリスティックheuristicな思考法に過ぎない。

※heuristic、heuristicsという言葉。心理学では、認知バイアス(偏見、先入見など)がらみで出てくる言葉。ノーベル賞経済学賞を受賞したイスラエルの心理学者カーネマンが、経済学が前提する〝合理的個人〟の存在を疑う時に使った言葉(『ファスト&スロー』)です。ギリシャ語源εὕρηκα的には「見つけたー」という〝発見〟の喜びを意味する言葉ですが、説明的に訳せば〝傾向的な発見法〟という感じか。エルンスト・マッハの言う「思考の経済(思考の節約法)」とも無関係ではない。政治学者の丸山眞男は、かつて極限の自由(内面の自由)は、極限の専制を生むと言いました(『現代政治の思想と行動』)。身なりや言葉使いに対する〝偏見〟があってこそ、人は、その他者に自然に向かうことができるが、そういった〝偏見〟が一切なくなると、一から他者を審査、査定することになり、全員が全員に対する警察になってしまうことになると。その意味で言えば、ヒューリスティックheuristicな思考法は、人間にとって避けられない思考法と言える。

815は日本の終戦記念日でもあるし、ヘーゲルが講義中の窓外を見て「世界精神が馬に乗って歩いている」と言ったナポレオンが生まれた年でもある。

終戦記念日への思いの強度、ナポレオンへの思いの強度が、偶然を必然に変える。すべての偶然(現在)を必然(世界史)に変える力を大学の知性(教養)と言う。それをこそ、ニーチェは「かくあったか、では、もう一度 War das - Das Leben? Wohlan! Noch einmal」 と言いました。ニーチェの「かくあった」は、反ヒューリスティックな8・1・5を〝肯定〟する力に関わっています。

※ニーチェの「永劫回帰」と「力への意志」との接点は、この偶然を必然に転換させる機縁と関わっている。

また、8・1・5を「8」と「15」で切るのではなくて、「8・1・5」を語呂合わせして「ハ・イ・ゴ」→「背後」と読みとる人がいるかもしれない。そうなってくると、世の中に生じることすべては幸も不幸も含めて「ラッキーセブン」。毎日毎秒「ラッキーセブン」ということになります。

「ではWohlan!、もう一度Noch einmal」という言葉にニーチェが込めた意味は、ヒューリスティックな思考法(カントの言う「傾向性」)に反して、すべてありのままに意味の豊穣性 ― フッサールの言う現象の豊穣性に身を委ねる思考です。

2)時間の契機にしたがって1→6→7→0→1→6→7→0と続いた次ぎに来る数値は「1」か

1→6→7→0と時系列に沿って発見される事象は、〈科学〉における自然観察の基本です。これが1→6→7→0→1→6→7→0と続いた。そうすると一つの形式や法則と言えるものに気づいた。1→6→7→0がくり返されていると。次ぎに〝予測〟される事象は「1」ではないかと。これをもっと大規模に厳密な仕方でやっているのが、自然科学的な〝発見〟です。原理的には簡単。

しかし、1→6→7→0→1→6→7→0の後に、2が来たらどうでしょうか(この「後に」が10年後か、100年後か、1000年後かは別にして)。1→6→7→0→1→6→7→0→2と。そうするとこの数列は、同じ考え方で言えば、〈1→6→7→0→1→6→7→0→2〉→〈1→6→7→0→1→6→7→0→2〉となって、〈1→6→7→0→1→6→7→0→2〉という形式の一部をなしていたということかもしれない。2が来ることによって、既存(過去)の1→6→7→0→1→6→7→0の数列の意味が変化するわけです。

1→6→7→0→1→6→7→0と続いてきた過去の実際から次ぎに来る未来の数値を1とするか、別のものになるか、この〈選択〉(何を発見するか)は、現在(=未来)の決断。

それは〈選ぶ〉というよりは、最後の「0」の近傍に何を見出すかという問題です。最後の「0」の近傍には、「1」も含めて常に既にたくさんの可能性、言ってみればたくさんの〈余白〉がそこかしこ存在しているわけです。

仮にあなたたちが2を見出して、それが世界史的決断、〈自由〉の決断なら、167016702167016702という〝規則性〟を、あなたたちは新たに形成したのかもしれない。1→6→7→0→1→6→7→0は〈1→6→7→0〉というセット(規則性)ではなくて、〈1→6→7→0→1→6→7→0→2〉というセットだったのだと。〈1→6→7→0〉の意味が変わったのです。

これが〝革命〟、太宰治的には「かくめい」です※。

※太宰は、その「かくめい」について、自殺した年の1948年、以下のように書いていた。「じぶんで、したことは、そのやうに、はつきり言はなければ、かくめいも何も、おこなはれません。じぶんで、そうしても、他のおこなひをしたく思って、にんげんは、かうしなければならぬ、などとおつしゃつてゐるうちは、にんげんの底からの革命が、いつまでも、できないのです」と書いている(全集第10巻322頁)。

〈1→6→7→0→1→6→7→0〉という〝規則性〟はかりそめのもの、あるいは偏見、先入見だった、時代のパラダイム(ヒューリスティックな思考法の権化)にすぎないものだったのです。

過去は存在するのではなくて、あなたたちの今がその意味を決める。過去は存在するのではなくて、未来と共に作るものです。それが人間の時間(歴史性=世界史性)。

大リーガーの大谷翔平選手が称揚されていますが、そうすると、世間は途端に彼の幼少時代に遡って、「小さいときから(生まれたときから)ボールやバットを握るのが好きだった」というふうに語り始めます。それは今の彼が成功しているからです。彼の成功の原因がそれであるわけではありません。むしろ事態は逆です。今現在の彼の成功が、彼の過去をピックアップしているのです。「小さいときから(生まれたときから)ボールやバットを握るのが好きだった」少年は、彼以外にも世の中にはたくさんいるのですから。

彼自身にしても、今の成功は一直線ではなかったはず。結果的に見れば、一歩の線でつながるかも知れませんが ― 国木田独歩が言ったように、過去を振り返ってみれば、どんなに選択肢が多い道だったとしても、どんなに曲がり角が多い道だったしても一本の線であることにかわりはないのですから ― 、毎回毎日の悩みときわどい選択の連続、あるいは日々の断絶によって今の〝成功〟が存在すること、これからもそうであるだろうことを、そういった過去の〝物語〟は消し去ってしまいます。これもまたヒューリスティックな〝生涯〟論 ― このヒューリスティックな生涯論を〈伝記〉と人は呼んでいます ― と言えます。つまり自伝を自ら書く人は、自分を二回殺しているのです。過去を既定のものとしていること、自分の現在を世間的な〝成功〟としての終わりだと考えていること、こうやって自分の可能性を二回封印しているわけです。

「私の過去」は、いつも私の現在の姿から投影されたものです。ノーベル賞まで取った人なら、「小さい頃から勉強は苦手だった」と威張って言うこともできる。それが人間の過去というものです。さらに言えば、その受賞者も、勉強していれば、もう10年早くノーベル賞を受賞していたかもしれない。何に向けて自分がこの一歩を踏み出すか、が「私の過去」を決めています。ベルグソンの言う〈記憶〉も過去の記憶ではない、たえず〈現在〉(ハイデガーの言う〈将来〉)によって集約され更新される〈持続〉性を意味しています。

これからの新しい時代を作っていかなければならないあなたたちは、安易に7・7・7をラッキーと言ったり、1→6→7→0→1→6→7→0の後に来る数値を安易に「1」と〝予測〟してはならない。1→6→7→0→1→6→7→0の規則性(再現性)の〈余白〉にこそ、目を向ける姿勢が必要です。

そういった安直な精神を叩き潰すために大学の教育と学習は存在しています。この四年間しっかり勉強してください。

(道後新キャンパスにて、総合心理学部新入生への歓迎の言葉)

この記事へのトラックバックURL:

http://www.ashida.info/blog/mt-tb.cgi/1402